Земля-кормилица, которая не в состоянии вспоить своей иссохшей грудью хлеба, все же иными путями помогла людям выжить. Как и чем? Дадим опять слово летописцам. 1106 год: «Ядаху люди лист липов, кору березовоу». 1208 год: «Ини де мох ядахоу, сосноу, кору липовоу». Англичанин Ду Флетчер, побывавший на Руси в конце XVI века, писал: «Иногда они принуждены бывают печь себе хлеб из корня (называемого vagnoy) и из средней коры соснового дерева». Трудно сказать, какое именно растение имел в виду Флетчер, но, без сомнения, в пищу шли многие крахмалистые корни — лопуха, кувшинки, кубышки, рогоза, иван-чая.

А вот о хлебе из коры известно несколько больше. Двумя столетиями позже Флетчера русский естествоиспытатель II. Рычков запишет в своем дневнике о голодном 1769 годе, когда крестьяне в окрестностях города Хлынова (ныне Киров) ели «пихтовый хлеб» из сухой перемолотой коры. «Возмужавшим людям пища сия нестолько вредна, но жалостно видеть бедных младенцев, оным же питающимися». Тут, как говорится, комментарии излишни.

Не последнюю роль среди этих продуктов голодных лет играла лебеда (лобода или лобеда). В занятном сочинении конца XVIII века под названием «Деревенское зеркало, или Общенародная книга» об этом растении говорится так: «Лебеда трава своими семенами и листьями составляет великое пособие в голодное время: высушив, их толкут и с прибавкою муки пекут хлебы».

«Голодный хлеб» — так называли хлеб из лебеды имеет давнюю историю. Родился он, возможно, в Киеве. Летопись свидетельствует, что в неурожайном 1092 году черноризец Печерского монастыря Прохор пек из этого растения хлебы и раздавал их голодающим, за что получил прозвище «лебедник». Лебедовая мука наряду с ржаной и пшеничной продавалась на базарах вплоть до начала XX века.

Ну а каков был этот «голодный хлеб»? Представьте себе черный каравай, напоминающий, по словам очевидца, ком земли или, вернее, торфа. Корка его трещиноватая легко отделяющаяся от тяжелого липкого мякиша. На зубах хрустит необрушенная кожура семян. Хлеб этот сильно соленый: пекари старались солью хоть немного отбить неприятный привкус. Чисто лебедовый хлеб выпечь не удается — он попросту разваливается. Поэтому во всяком таком каравае присутствует толика ржаной муки.

Был проведен химический анализ и определена пищевая ценность «голодного хлеба». Оказалось, что лебедовая мука содержит до половины крахмала и других безазотистых и экстрактивных веществ, около 17 процентов белка, много клетчатки (для сравнения: в зерне пшеницы обычно 20–30 процентов белка, 60–64 процента углеводов, около 2 процентов масла). Но дело не только в химическом, составе. Усвояемость хлеба из лебеды очень низкая. И все же…

Вспомните русскую песню: «Посею лебеду на берегу, мою крупную рассадушку, мою крупную, зеленую».

Неужели лебеду действительно специально сеяли? Думаю, вряд ли. Лебеда — один из наиболее обычных сорняков в посевах ржи. Существует определенный баланс: чем лучше рожь, тем меньше в ней сорняков. В неурожайные годы при выпадении озимых лебеде было раздольно. Крестьянин осенью убирал с поля своего рода ржано-лебедовую смесь. Отсюда понятны иронический оттенок приведенной песни (дескать, посеял рожь, а выросла лебеда) и происхождение русской поговорки «не беда, что вместо ржи — лебеда».

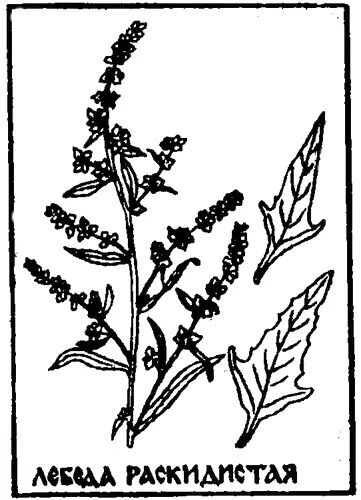

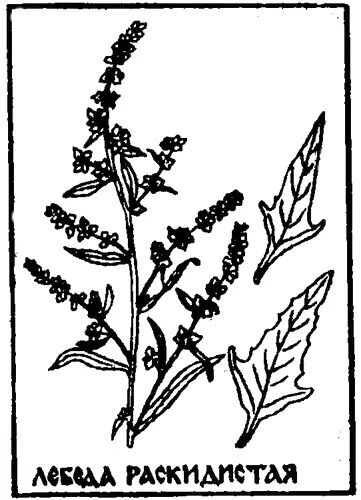

И, наконец, ботанический аспект рассказа об этом растении. Надо заметить: сейчас лебедой ботаники называют не совсем то, что в старые годы. Фактически тогда в средней полосе России так именовали все растения семейства маревых — различные виды собственно лебеды (Atriplex) и мари (Chenopodium). Приведенные здесь рисунки позволяют судить, что при всем внешнем сходстве, эти растения имеют довольно четкие различия в некоторых мелких деталях: у лебеды цветки однополые (мужские или женские), у мари — обоеполые. При этом женские цветки лебеды обычно бывают окружены двумя прицветниками, которые, срастаясь, образуют своеобразный чехол, в котором созревает семя. Наши предки тоже различали эти растения.

Марь носила самостоятельное, сейчас почти не применяемое название «мучник» (то ли по характерному мучнистому налету на листьях, то ли в связи с использованием плодов для изготовления муки).

Рассказ о лебеде был бы не полон, если бы мы забыли другие применения этого интересного растения. По словам побывавшего в 1768 году на Валдае санкт-петербургского академика С.Г. Гмелина, крестьяне готовили рыбу, сваренную с листьями мучника вместо кислой капусты. Эти же листья охотно использовали для приготовления щей. Известный украинский этнограф середины прошлого века Н. Маркович описал даже особое блюдо — лободянку, которое делается по следующему рецепту. «Взять молодой лободы, искрошить и перемыть в холодной воде, поставить варить. Как будет готова, положить пшена, толченого свиного сала и ставить варить опять, чтобы загустела, как каша». Попробуйте!

Читать дальше