Кстати, традиция называть староместные сорта по географии происхождения, по городам или селам служила своего рода рекламой здешним умельцам, равно как их родному краю. Например, вплоть до 1929 года в нашей стране не было ни одного официально зарегистрированного сорта льна: в производстве размножали наилучшие формы, выведенные безымянными народными селекционерами, так называемые кряжи: Островский, Печорский, Порховский и другие. Посмотрите на карту Псковской области — вы найдете там и Порхов, и Остров, и Печоры.

А огурцы? Мелковатые, но сладкие ярко-зеленые муромские, темно-зеленые ребристые, отличные для солки нежинские, крупные позднеспелые павловские… Это из наиболее популярных. А ведь есть еще боровские, пязниковские, астраханские…

В разряд сортов капусты специалисты относят Копорку — очень раннюю, с маленьким плотным кочном. Названа она по Копорью — старинному русскому городу, а теперь селу в Ленинградской области. А более крупнокочанная Коломенка — не под Коломной ли она родилась? Или ладожская, бологовская и ревелька (Ревель старое название Таллинна).

География (происхождения? преимущественной культуры?) как бы «просвечивает» в именах староместных пшениц, например яровой Полтавки и озимой Крымки. Но вот название старого сорта ржи Ивановская произошло отнюдь не от города Иваново. Оно основано, как говорят, на сроке высева, который определялся Ивановым днем — праздником Ивана Купалы 24 июня (7 июля). Правда, срок этот довольно ранний для озимой ржи и потому сомнительный.

История русского масличного подсолнечника сравнительно коротка. Но и у этой культуры после начала производства подсолнечного масла (в первой половине XIX века) народные селекционеры выделили несколько перспективных форм с запоминающимися названиями жучок, пузанок, масленок.

Конечно, о сохранившихся до настоящего времени староместных сортах нужно говорить более подробно, дотошно сравнивая их с сортами «молодыми», полученными современными методами. Можно было бы рассказать и о том, как используют сейчас селекционеры то сортовое наследство, которое досталось нам от наших дедов. Но это тема для отдельной книги — книги о существующих, сохраненных сортах. А как быть с тем, что исчезло, пропало, утрачено? Кто напишет об этом? Кто хотя бы приблизительно подсчитает наши потери?

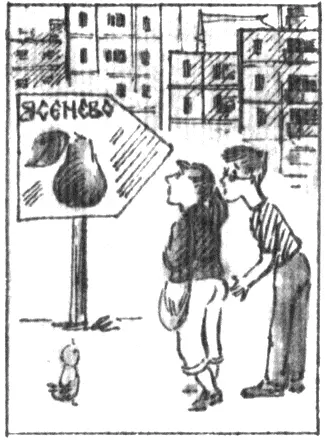

Вряд ли москвичи, живущие на Голубинской улице в районе Ясенево, подозревают, что здесь родина старого, исчезнувшего сорта груши Голубинская. Помолог Н. Красноглазое так писал о ней в 1848 году: «Названа по селу Голубину, что близ Москвы между дорог Серпуховской и Калужской. Средней величины, желтая, приятного вкуса, но не выдерживает больших морозов». И если бы существовали гербы отдельных районов столицы, то, наверное, резонно было бы поместить на гербе Ясенева ставшую теперь уже историей голубинскую грушу.

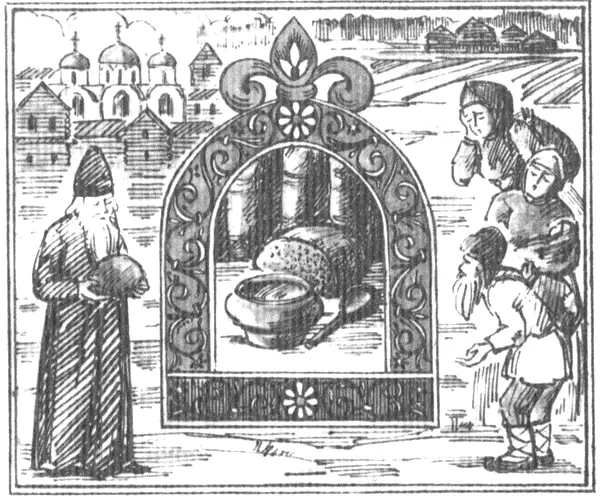

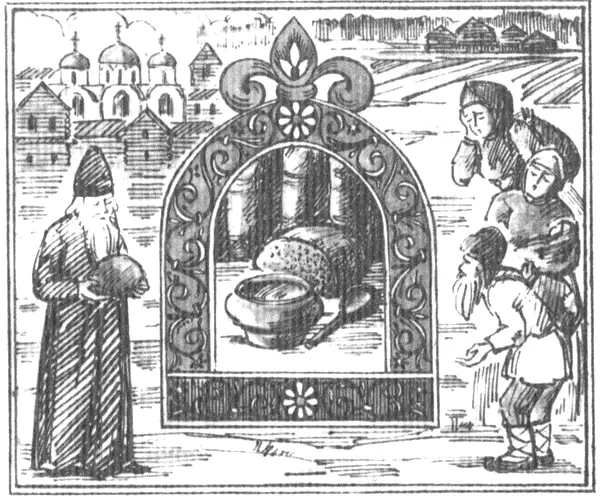

Вряд ли и самые сведущие историки знают точно, сколько неурожайных, голодных лет случалось на Руси. Одно можно сказать уверенно — было их немало. В русских летописях совсем не редкость скупые и горестные слова о минувших лихих годинах: «… и бяше притужно людям велми,… и многи з глада мряху…»

Лавровская летопись, 1207 год: «Того же лета рожь не родися по всей нашей земли, и дорого бысть жито».

Новгородская летопись, 1366, 1371, 1374 годы. Великая засуха. Воздух дымился — тлели болота, сох на корню хлеб.

Но хуже были морозы, особенно в сочетании с зимними оттепелями, которые побивали озимую рожь. Рожь издавна служила основой питания русского крестьянина. Традиционный черный хлеб из кислого (дрожжевого) теста, ржаные кашицы и каши, различные жидкие блюда — затирухи, заварухи, болтушки, саломаты — без них трудно представить себе русский простонародный стол по крайней мере до середины XVI века.

И снова Новгородская летопись, 1303 год: «Бысть зима тепла без снега и на лето бысть хлеб дорог вельми». 1304 год: «Изби мраз (мороз. — Авт.) всяко жито, и бысть драгость люта, … бяше же та драгость много время». 1420–1422 годы: «На всю Русскую землю бысть глад велик на три годы: и прежде в Новгороде и по всемь их волостем, и на Москве, и по всей Московской и по всей Тферской. И толми бысть тамо дорог хлеб, яко на едином ковризе дати полтына…»

Читать дальше