Пасторы показывали Его Величеству на стене чернильное пятно, о коем сказывали, что когда (Лютер. — КБ.) писал, предстал пред него дьявол, и он в сего искусителя бросил чернильницу, и что видимое то на стене пятно есть то самое чернило. Монарх смеялся сим рассказам и сказал: «Неужели сей разумный муж верил, что дьявола видеть можно?». И когда просили Его Величество духовные сей церкви, чтоб он благоволил в память бытия своего здесь, что-нибудь на той стене подписать, то Государь, рассматривая все примечательным оком, и найдя, что оные чернильные брызги новы и сыроваты, подписал тако: «Чернила новые и совершенно сие неправда» [225].

Скептики, сомневающиеся в правдивости рассказа о чернильнице, пущенной Лютером в черта, будут указывать впоследствии, что чернильница в этом рассказе представляет, быть может, метонимию, которая придает буквальность одному высказыванию реформатора о том, что он отгоняет дьявола с помощью чернил [226], — т. е. своим переводом и сочинениями, которые помогают верующим избавиться от злокозненной опеки порочных и алчных священников, претендующих выступать в роли посредников между человеком и Господом. В начале XIX века эта метонимия получит афористическое развитие у одного из создателей жанра фельетона, немецкого писателя-еврея Карла Людвига Берне (псевдоним Иуды Лейба Баруха), заметившего, что «да уж, Лютер очень понимал, что к чему, когда запустил в голову черта чернильницей! Только чернил и боится черт, ими-то и можно прогнать его» [227].

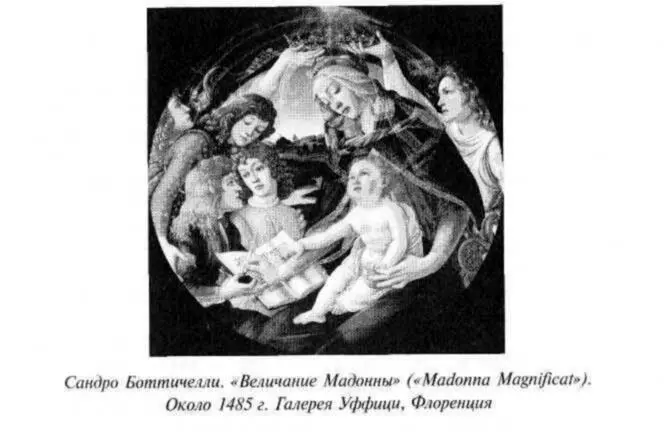

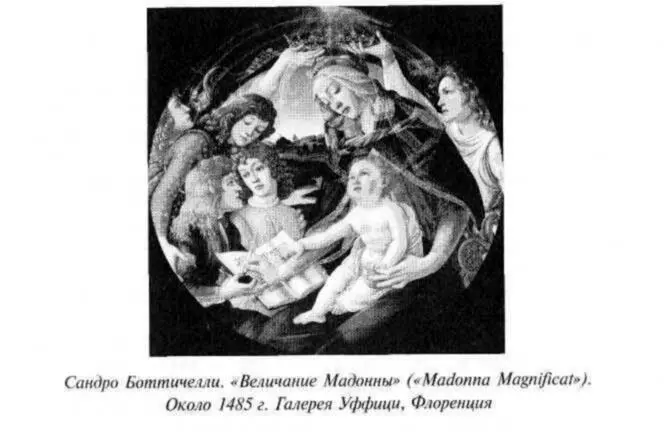

Для времени Лютера такая метафорическая эквилибристика кажется, однако, не слишком представимой. То, что известно о темпераменте Лютера, склонного, судя по его сочинениям и воспоминаниям современников, к видениям, а также брани и необузданным выходкам, оправдывает скорее «буквальное», а не символическое понимание этой легенды. Само упоминание о чернилах и чернильницах в контексте народной демонологии могло предопределяться сравнительной устойчивостью разных сюжетов, объединяющих мотивы монашеского рукописания и чернил с мотивами дьявольского искушения или, напротив, божественной опеки и защиты. Семантика чернил предстает при этом принципиально двойственной: на одном ее полюсе — символика чернил как крови религиозного сердца, которым пишет монах, или даже крови Христа, стоящего за его рукописанием, а на другом — угроза и порча, которая может быть скрыта в тех же чернилах [228]. Чернилами записываются богоугодные тексты — писцами рисуются евангелисты; на знаменитой картине Боттичелли «Величание Мадонны» (около 1485 г.) сама Мадонна, направляемая рукою младенца Христа, обмакивает перо в чернильницу, вписывая в развернутую книгу начало благодарственной песни (Евангелие от Луки 1:46), но чернила могут использоваться и во зло — ими пишутся еретические книги и подписываются договоры с демонами.

Применительно к истории о Лютере исследователи указывают, в частности, на ее возможную связь с легендами о докторе Фаусте — книжнике, которого последующая традиция превратила в чернокнижника, заключившего договор с дьяволом. Фауст предстает в них тем, кто неустанно пишет и, кроме того, скрепляет чернильной подписью свой договор с Дьяволом [229]. Вероятность символико-аллегорической интерпретации мотива чернил как сочинений Лютера, запущенных им в голову черта, снижается, однако, не только этими легендами, но и тем, что сам по себе образ монаха-писца, которому мешают в его работе пособники Сатаны, имело к этому времени вполне устойчивую фольклорную и, в частности, иконографическую традицию. При этом чернильница нередко изображается в последних случаях как мишень дьявольских поползновений. Таковы, прежде всего, изображения святого Иоанна Богослова на Патмосе — средневековые книжные миниатюры и известная картина Босха, — на которых святой апостол записывает даруемое ему богооткровение, а притаившийся неподалеку черт или бесенок пытается украсть чернильницу евангелиста (на страже которой выступает Орел — символ Иоанна).

Но и там, где происки черта не изображаются непосредственно, чернильница остается неизменным атрибутом в изображении святого Иоанна, объединяющим в этом отношении католический и православный изобразительные каноны (согласно православной традиции Иоанн не пишет, но надиктовывает слышимое им своему ученику Прохору).

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу