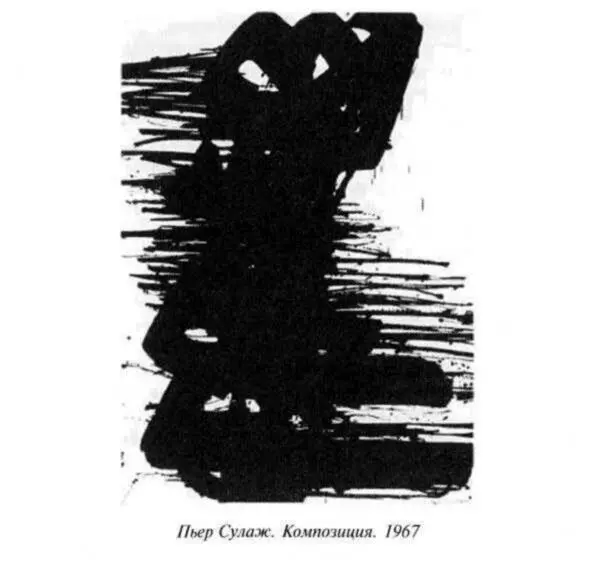

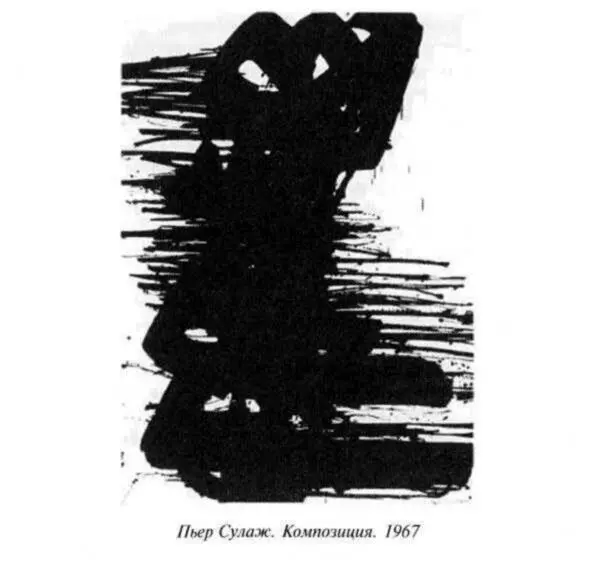

Кляксы лишены (пред)определенного значения. Но верно и то, что все, что не обладает таким значением, может приобрести его либо по случаю, либо по необходимости. Процедура подобного означивания важна своей обратимостью: стремлением усмотреть в бесформенном — оформленность, в случайном — закономерность и вместе с тем сохранить за самим этим стремлением обоснованность художественного произвола. Кляксы могут значить разное, но в этом и заключается эффект связываемых с ними значений, балансирующих между «возможным и возможным» [197].

Для истории живописи здесь особенно показательно, что противники соответствующих приемов не замедлили появиться там, где защита Прекрасного, Возвышенного и Высокоидейного Искусства подпитывалась идеологией, ориентированной на защиту общества от опасностей неконтролируемой демократизации и социальной модернизации. В Советском Союзе эта закономерность отчетливо проявилась уже в сталинское время — в борьбе с любыми направлениями, которые как-либо отступали от традиций академизма и художественного реализма. С не меньшим размахом та же борьба продолжилась и в годы правления Н. С. Хрущева, позднее названные «оттепелью» и, казалось бы, обнадежившие художников послаблениями в сфере идеологически рекомендуемой эстетики. Между тем такого послабления не произошло, а убеждение в опасностях модернизма вылилось в кампанию, в риторическом арсенале которой мотив кляксы стал одной из самых ходовых инвектив. Началом к самой кампании послужила отчетная выставка МОСХа в Манеже 1962 года, во время посещения которой Хрущев и его ближайшее партийное окружение устроили разнос художникам, выставившим на ней свои произведения [198]. Затем по нарастающей — в хор осуждения и негодования, сплотившего партию и народ, влились голоса специалистов в области марксистско-ленинской эстетики, а также творцов и ревнителей «подлинного искусства».

Публицистика и литература начала 1960–1970-х годов пестрит обличительными и (реже) ироническими рассуждениями о кляксах, заполонивших живопись буржуазного Запада и угрожающих советской культуре [199]. Идеологическим вниманием не были обойдены и дети: в вышедшем на экраны страны в 1962 году мультипликационном фильме «Случай с художником» герой-абстракционист попадал в обморочный мир оживших пятен, клякс и всевозможных чудищ. Пережив душевное потрясение и едва спасшись, очнувшийся художник становился реалистом [200]. (Впрочем, замечу в скобках, советские дети могли извлекать из клякс и свою пользу: так, например, Сергей Довлатов вспоминал, как школьником он «любил рисовать вождей мирового пролетариата. И особенно — Маркса. Обыкновенную кляксу размазал — уже похоже» [201].)

Кляксам в живописи этих лет сопутствуют и кляксы в музыке. К концу 1950-х годов в европейской и американской музыке оживляется интерес к опытам алеаторического, «непреднамеренного» сочинительства и в их ряду — к использованию приемов, живо напоминавших о давнем методе Spruzzarino [202]. Во внимании прессы и публики такие приемы связывались прежде всего с именами Джона Кейджа (John Cage, 1912–1992) и Сильвано Буссотти (Sylvano Bussotti, род. 1931), активно экспериментировавших с новыми формами музыкальной нотации и концертного исполнительства [203]. Так, например, партитура «Пяти пьес для Дэвида Тюдора» Буссотти («Five Pieces for David Tudor», 1959) представляла собою фактически произвольный набор клякс, которые исполнителю предлагалось перевести в звучание по своему усмотрению. В каком-то смысле такое исполнение воспроизводило тест Роршаха, только в роли испытуемых теперь выступали музыканты, различным образом «слышащие» бесформенные пятна. При интересе к проблемам визуально-слуховой синестезии, как это ясно сегодня, такие эксперименты не были лишены смысла [204]. Кейдж, отдавший щедрую дань схожим приемам [205], призывал при этом к пересмотру традиционной шкалы музыкального звучания, к умению по-новому слышать повседневные, бытовые, производственные шумы и даже само молчание. Разбрызгивание клякс по партитуре — в ряду многих других приемов спонтанной и произвольной нотной записи, которая иногда приобретала в этих случаях вид живописного или графического произведения, — давало к тому же повод лишний раз задуматься об условности самой музыкальной графики, варьирующейся как исторически, так и культурно.

Мера условности, случайности и произвола в опытах музыкальной алеаторики в принципиальном отношении была той же, что и в живописи. Ничто не мешает думать, что за случайностью клякс обнаруживается порядок и даже гармония, как это было тогда же пародийно представлено у Станислава Лема в рассказе «Король Глобарес и мудрецы» (1964), где один из «мудрецов» объясняет происхождение Вселенной, как если бы он описывал живописную методику Поллока или эксперименты Кейджа:

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу