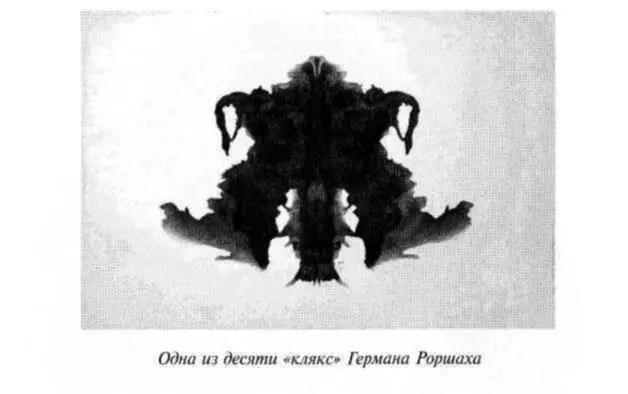

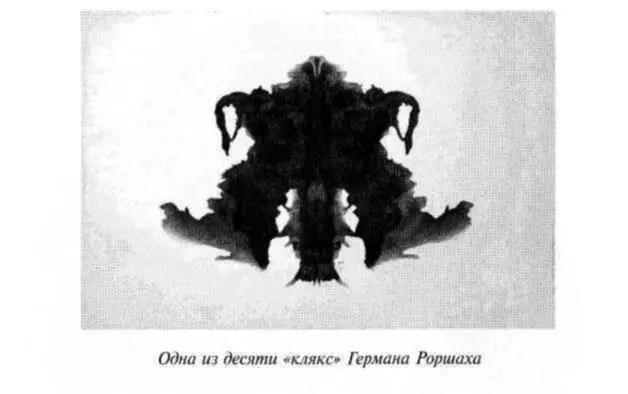

В своей интерпретации ответов, соответствующих предложенной формализации, сам Роршах оставался эмпириком и приверженцем «здравого смысла». Так, например, если испытуемый акцентировал в своих ответах целое пятно, то это отражало его способности к интегрированному, концептуальному мышлению — умению сфокусироваться на главных, а не второстепенных взаимосвязях объекта. Если он выделял мелкие детали — это свидетельствовало о его мелочности (компульсивной ригидности); если белый фон — о негативизме и стремлении к противоречию. Ответы по детерминации формы, цвета и т. д. оценивались столь же дедуктивно: способность к точной передаче в ответе формы пятна указывало на устойчивость внимания и ясность интеллекта; выделение отдельных фрагментов контура — на выборочный характер внимания. Особенности цветового и кинестетического восприятия пятен давали основания диагностировать испытуемых на интровертов и экстравертов: замкнутые люди, как полагал Роршах, склонны к наделению пятен «кинестетическими» характеристиками (движением, позой, жестикуляцией), тогда как импульсивные и эмоционально открытые личности в большей степени акцентировали в своих ответах оттенки и цвет пятен [183].

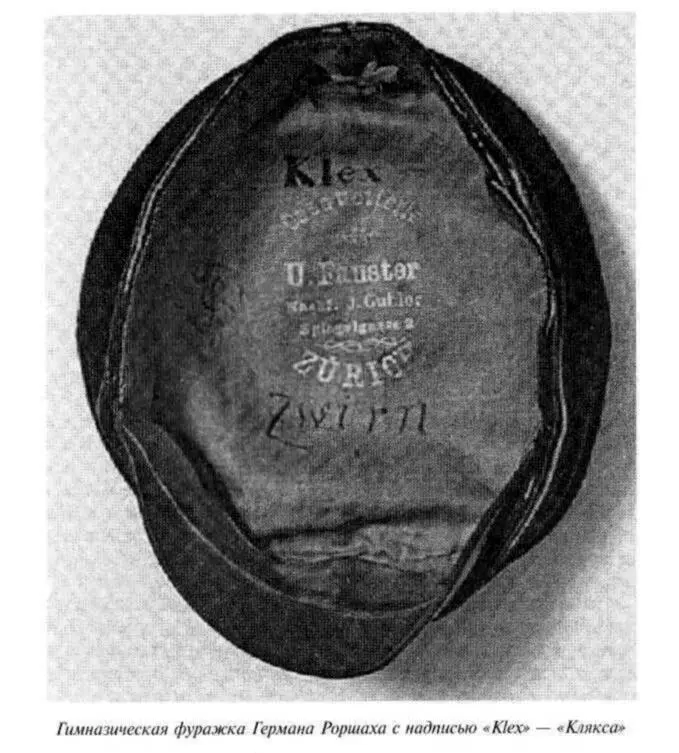

В истории психиатрии тесту Роршаха суждена будет долгая жизнь и широкое признание. Менее известно то, что сам Роршах ко времени затянувшегося выхода «Психодиагностики» в свет расценивал свою монографию как едва ли не ошибочную и требующую существенной переработки. Сделать этого ему, однако, не довелось. Спустя несколько месяцев он скончался от поздно диагностированного перитонита. Смерть Роршаха, умершего в возрасте 37 лет, похоронила, по выражению Эйгена Блейера, «надежду целого поколения швейцарской психиатрии», но осознание этой потери потребует еще двух десятилетий.

В 1920–1930-е годы практика диагностики с использованием чернильных пятен по-прежнему ограничивалась задачами преимущественно детской психологии и преследовала выявление способностей к воображению. Активно практиковались такие тесты и в Советском Союзе, составляя привычный и рутинный инструментарий отечественной педологии этих лет. Мемуарные упоминания о таком тестировании, как правило, ироничны:

Помню, как в юности я был подвергнут тестовому испытанию, проведенному молодым и, как думалось, опытным педологом. Тест, предназначенный для определения качественных характеристик воображения, был предельно простым: на согнутый по осевой линии лист бумаги испытатель капал в место сгиба чернила, затем сплющивал листок, разворачивал его и просил присутствовавших ответить, что они видят в расплывшемся симметричном чернильном пятне. Пятно последовательно показывалось учащимся одной из групп педагогического училища. Сначала робко, а затем поощряемые радостными восклицаниями экспериментатора, юноши и девушки обнаруживали все больший полет фантазии. Дошла очередь до меня, и я решил проверить, что скажет педолог, если я «снижу» полет фантазии. Оценку пятна я определил кратко: «Чернильная клякса». Что тут произошло! Наш учитель, нимало не смущаясь, стал изрекать такое, что я не могу забыть спустя почти 60 лет: «Вот вам пример абсолютного отсутствия воображения. Я не преувеличу, если скажу, что психическая функция пребывает почти в патологическом состоянии» [184].

Суровый приговор «опытного педолога» не помешал мемуаристу стать в будущем видным ученым и педагогом, но характер обрисованного им тестирования, в конечном счете, сказался на судьбе связываемой с ним дисциплины. После публикации 4 июля 1936 года печально известного постановления ЦК ВКП(б) «О педологических извращениях в системе Наркомпросов» — постановления, которое диктовалось не столько научными, сколько административными и внутриполитическими интригами, — с педологией в СССР будет покончено, а ее место займет психиатрия, которая тестированию предпочтет медикаментозные и дисциплинарные методы [185].

«Психодиагностика» Роршаха, первоначально отвергнутая шестью издательствами и изданная в 1921 году тиражом в 1200 экземпляров, большинство из которых осталось нераспроданными, найдет своего читателя к середине 1930-х годов в лице психоаналитиков. Важнейшим шагом в признании и последующем успехе теста Роршаха станет ее интерпретация Лоренсом Франком в качестве одного из проективных методов исследования личности. По рассуждению Франка (введшего в психиатрию и само понятие проективного метода), пятна Роршаха — как и любые малоструктурированные объекты — вынуждают личность наделять их той или иной структурностью, проецируя на них свои способы ориентации в мире, рефлексивные и эмоциональные стереотипы, неосознаваемые чувства и комплексы. Цель проективной методики, как она формулировалась Франком, состояла в том, чтобы добиться от субъекта того, «что он не может или не хочет сказать, часто потому, что не знает сам и не осознает, что он скрывает в себе за своими проекциями», иными словами, сделать тайное явным [186].

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу