Гумилева Кленовский считал мастером и одним из учителей в поэзии. О своем раннем знакомстве с его стихами Кленовский написал в статье «Поэты царскосельской гимназии» (Новый журнал. 1952. № 29. С. 132–138). На протяжении жизни он постоянно возвращался к Гумилеву и посвятил ему несколько стихотворений: «Предгорье» (1921), «Как валежник, сухие годы…» (1945), «Не забытое, не прощенное» (1955), «Царскосельская гимназия» (1957) и др.

Карелин Д. Подлинный Гумилев // Посев. 1947. № 33 (82).

Марков В. Стихи. Регенсбург, 1947. Свою первую книгу стихов Марков послал к новому 1954 году нескольким эмигрантским поэтам с просьбой высказаться. См., напр., подробный отзыв Ю.К. Терапиано в письме от 15 января 1954 г.

Маленький совет (нем.).

Штейнер (Steiner) Рудольф (1861–1925) — мыслитель, писатель, генеральный секретарь немецкой секции Теософского общества (в 1902–1913), основоположник антропософии, основатель Свободной высшей школы науки о духе в Дорнахе (Гётеанум), председатель Всеобщего антропософского общества (с 1923).

По этому вопросу написано немало и высказаны самые разные точки зрения: Голенищев-Кутузов И.Н. Мистическое начало в поэзии Гумилева // Россия и славянство. 1931. 29 августа; Эшельман Р. Гумилевское «Слово» и мистицизм // Русская мысль. 1986. 29 августа; статьи Р. Эшельмана, М. Баскера и др. в кн.: Nikolay Gumilev (1886–1986) / Ed. by S. Graham. Berkeley, 1987; Йованович М. Николай Гумилев и масонское учение // Н. Гумилев и русский Парнас: Материалы научной конференции 17–19 сентября 1991 г. СПб., 1992. С. 32–46; а также целый ряд работ Н.А. Богомолова, из которых наиболее обстоятельна «Гумилев и оккультизм» в кн.: Богомолов Н.А. Русская литература начала XX века и оккультизм: Исследования и материалы. М.: Новое литературное обозрение, 1999. С. 113–144.

Бок (Bock) Эмиль (1895–1959) — французский религиозный мыслитель, автор книг на темы антропософии.

Шюре (Shure) Эдуард (1841–1929) — французский писатель, теософ, позже антропософ, один из ранних учеников Штейнера.

Книга Э. Шюре «Lts grand inities» (Paris, 1889) впервые вышла в русском переводе под названием «Великие посвященные: Очерк эзотеризма» в Санкт-Петербурге в 1910 г. и неоднократно переиздавалась.

К тому времени на русском языке вышли книги Р. Штейнера: «Теософия: Введение в сверхчувственное познание мира и назначение человека» (пер. А.Р. Минцловой. СПб., 1910); «Путь к посвящению и как достигнуть познания высших миров» (Калуга, 1911); «Акаша-хроника: История происхождения мира и человека» (М., 1912); «Мистерии древности и христианство» (М., 1913); «Истина и наука» (М., 1913); «Очерки тайноведения» (М., 1916); «Мистика на заре духовной жизни нового времени и ее отношения к современным мировоззрениям» (М., 1917); «Порог духовного мира». (М., 1917).

В последнее время волна литературы на эту тему росла лавинообразно. См. наиболее обстоятельную работу с подробной библиографией: Богомолов Н.А. Русская литература начала XX века и оккультизм: Исследования и материалы. М.: Новое литературное обозрение, 1999.

Раздосадованный недостаточным, по его мнению, вниманием критики и особенно разразившимся вскоре скандалом вокруг «Заметок на полях», Марков с середины 1950-х гг. все реже выступал в эмигрантской печати, предпочитая печататься на иностранных языках. 8 июня 1956 г. он в сердцах написал Г.П. Струве: «Очевидно, придется наложить на себя какой-то “обет молчания”» (Hoover. Gleb Struve Papers. Box 105. Folder 9). Подробнее см. в переписке В.Ф. Маркова с М.В. Вишняком.

Крачковский Д. Палитра. СПб., 1917.

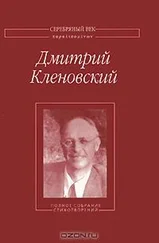

Вторая книга стихов Крачковского «Предгорье» так и осталась в рукописи и никогда не увидела свет (была подготовлена нами в составе Полного собрания стихотворения Д.И. Кленовского, вышедшего в издательстве «Водолей» в 2011 году в серии «Серебряный век. Паралипоменон».

Не надо торопить ход событий (нем.).

Кленовский Д. Оккультные мотивы в русской поэзии нашего века // Грани. 1953. № 20. С. 129–137.

В статье Кленовский критиковал Терапиано за отрицание оккультных мотивов в поэзии Гумилева (с. 131), а также Адамовича за недооценку поэзии Ходасевича (с. 131) и «дискредитацию» творчества Гумилева (с. 132).

Публикуя статью Кленовского, редакция «Граней» сочла нужным снабдить ее примечанием: «Как литературоведческая, тема этой статьи представлялась Редакции весьма интересной, хотя отдельные выражения, несмотря на высокую компетентность автора-поэта в разбираемом им вопросе, могут, вероятно, многим казаться спорными (таково, например, мнение, что именно в “небольшой, но полноценной горсти стихов” Гумилева, содержащих оккультные мотивы, — основной смысл творчества этого поэта» (Грани. 1953. № 20. С. 129).

Читать дальше