Дабы понять, что такое территориальная единица, лучше всего воспользоваться аналогией из области филологии. Как, к примеру, "устроена" поэма? Она, во-первых, состоит из букв; во-вторых, буквы объединены в слова; в-третьих, слова сгруппированы в предложения; в-четвертых, предложения — в строфы; далее, строфы — в главы, и, наконец, все взятые воедино главы и будут поэмой. Так же устроена и растительность. Популяции растений можно уподобить буквам, сообщества — словам, а далее начнется сложная иерархия сочетаний, которую, если бы в каждом расположенном выше сочетании было одно сочетание более низкого ранга, можно было бы уподобить матрешке. Но в растительности все сложнее, и в каждой фразе много слов, как и в строфах — фраз. А о сложности всей "зеленой поэмы", т. е. числе глав и числе строф в каждой главе, и говорить не приходится.

Если вернуться к нашему примеру с логово-гривистым рельефом поймы, то синтаксоны будут "словами", а весь набор от лога до гривы — "фразой". Однако фитоценологам было бы очень легко работать с такого рода "текстом", если бы все фразы были одинаковыми. На самом деле как индивидуально каждое сообщество, так и индивидуальна каждая фраза. Некоторые лога более глубокие, а некоторые — менее, как и гривы, где ряд может завершаться не только степным сообществом или остепненным лугом, но даже лугом нормального увлажнения. Таким образом, здесь мы сталкиваемся как бы с континуумами высших порядков. Как индивидуальны по экологии виды и сообщества, так индивидуальны и "фразы" и "строфы". Их типизация также сопровождается объединением сходных, а не тождественных объектов, т. е., как и при классификации растительных сообществ, неизбежной редукцией.

Однако пример с логово-гривистым комплексом достаточно простой. В. В. Мазинг, исследуя болота Эстонии, установил следующую иерархию.

1. Популяции("буквы").

2. Сообщества("слова") — они представлены небольшими площадями, приуроченными к разным частям грядово-мочажинного рельефа, который морфологически напоминает логово-гривистый рельеф поймы, и потому Мазинг назвал их микроценонами.

3. Сайты("фразы") — полные наборы сообществ от днища мочажины до вершины гряды.

4. Системы болот("строфы") — совокупности всех сайтов разных болот.

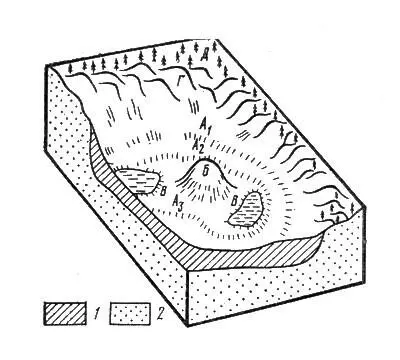

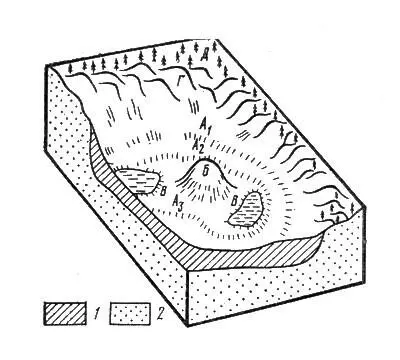

Еще более сложный случай анализа растительности представился автору совместно с его аспирантом из Якутии П. А. Гоголевой, которая изучала аласы Центральной Якутии. О них уже писалось при обсуждении вопроса "упаковки местообитаний" в гл. 3. На этот раз нас будет интересовать не преобладающая по площади равнинная часть аласа (хотя это также сочетание уровня "фразы" — виды группируются в сообщества, а сообщества образуют концентрическую структуру вокруг озера), а особые образования, расположенные по крутым склонам от окружающего алас лиственничного леса к его собственно аласной равнинной части (на рис. 18 показано строение аласа). Эти образования называются байджерахами и по внешнему виду напоминают перевернутые кверху дном чашки.

Рис. 18. Строение типичного якутского аласа. A 1, А 2, А 3— сухая, умеренная и влажная зоны дна аласа; Б — булгуннях (мерзлотное вспучивание поверхности) ; В — озера; Г — байджерахи; Д — лиственничный лес, окружающий алас территории; 1 — современные озерные отложения; 2 — подстилающие их породы — пески и супеси с жилами вечных льдов

Каждая "чашка", несмотря на то что размеры ее могут быть невелики (самые крупные байджерахи имеют высоту до 3 м с диаметром до 30 м, но чаще же их высота — 0,5-1 м и диаметр — 3-5 м), имеет сложное строение, и "фраза" растительности одной "чашки" состоит по крайней мере из четырех "слов", а иногда даже пяти или шести. На наиболее прогреваемой части байджераха, которую можно назвать "лицо", идут интенсивные процессы вспучивания поверхности почвы вследствие мерзлотных явлений. Здесь обычно располагаются сообщества привычных к нарушениям R-стратегов из полыни якутской и злака ломкоколосника. Далее, ближе к "макушке", появляются сообщества с ковылем Крылова и, наконец, сама макушка занята низким травостоем из типчака ленского и осочки твердоватой. Более затененные части байджераха — "затылок" и "ложки" между отдельными "чашками" — заняты сообществами замоховелого остепненного луга. Однако это только общая и идеальная схема растительности "чашки". Если просматривать ряд байджерахов снизу вверх (а сервиз может быть сложен в два, три, четыре и даже пять-шесть рядов чашек), то оказывается, что "фразы" меняются по представленности в их составе группы R-стратегов, что отражает изменение активности процессов эрозии "лица". В верхнем ряду вообще может уже не быть не только сообщества с полынью якутской, но даже ковыля Крылова и все "лицо" занято типчаком и осочкой. В данном случае "строфой" будет вся совокупность байджерахов. Чаще байджерахи имеют полулунную форму и расположены по западной, восточной и южной экспозициям, причем, несмотря на постепенность переходов, байджерахи в разных частях такого массива отличаются. Поэтому три экспозиции будут соответствовать трем "строфам", а все вместе — одной "главе". Другая "глава" "поэмы" об аласах будет соответствовать типам сочетаний сообществ на дне.

Читать дальше