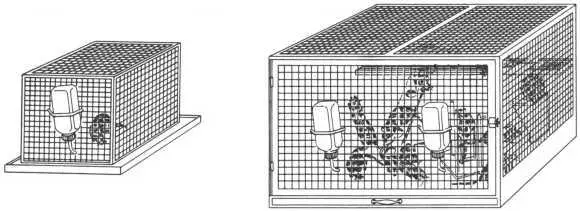

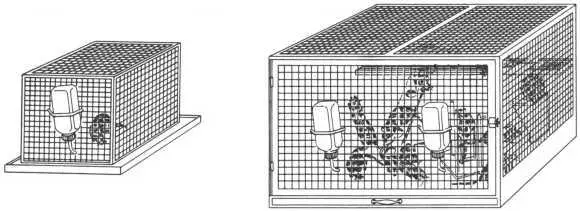

Рис. 118. Одних крыс выращивали в маленьких одиночных клетках, а других — группами по 12 особей в просторных клетках, где ежедневно менялись «игрушки». Крысы, выросшие в «обогащенных» условиях, быстрее решали задачи и кора мозга у них была лучше развита и толще, чем у крыс, содержавшихся в изоляции. (Rozenzweig, 1972.)

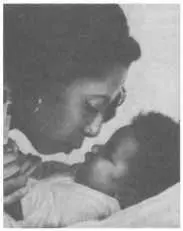

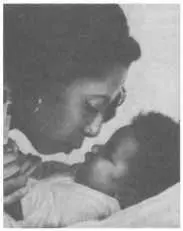

Научение и запоминание — это по существу две стороны одной медали. Даже простейшие формы научения основаны на том, что какое-то событие запомнилось. Кошка, которая неоднократно слышит звук консервного ножа, вскрывающего банку, а вслед за тем видит пищу и ощущает ее запах, узнает, что этот звук предвещает появление пищи. Она запоминает характерный звук и то, что за ним следует. Шестимесячный ребенок начинает отличать лицо своей матери от лиц других людей. Примерно в этом возрасте младенцы узнают определенные контуры и выражение, характерные для материнского лица. Они запоминают это лицо и настолько хорошо хранят в памяти представление о нем, что могут сравнить его с образами других людей, которых видят на близком расстоянии в течение дня. В результате знакомства с этой книгой вы узнаете и запомните довольно много систематизированных сведений о мозге. Приведенные три примера иллюстрируют то широкое разнообразие индивидуального опыта, который может служить источником научения — от его простейших форм у примитивных животных до сложнейших познавательных конструкций, которые способен создавать человеческий мозг.

В этой главе мы сначала рассмотрим научение у животных с очень простой нервной системой. В нейронах таких животных ученые смогли выявить и описать ряд физических и химических изменений, связанных с научением. Исследовать животных, обладающих мозгом и поэтому способных к более разнообразным формам научения, гораздо труднее. Во втором разделе этой главы будут рассмотрены различные подсистемы мозга и процессы, которые, насколько известно, участвуют в явлениях научения и памяти у многих млекопитающих — от крысы до человека. И наконец, поскольку человеческий мозг самый сложный из всех, он обладает признаками, которых нет у других животных. Некоторые из этих признаков обсуждаются в последних разделах главы.

Рис. 119. Способность узнавать лицо матери не является врожденной: в первые месяцы жизни младенец учится распознавать его очертания и выражение.

Простые формы научения и их нейронная основа

Нейрофизиологам сейчас известны три типа простого научения: 1) привыкание, или габитуация, 2) сенситизация и 3) классическое, или павловское, обусловливание. Эти типы научения называют «простыми», чтобы отличать их от таких видов человеческого научения, которые носят произвольный характер и требуют, например, образования понятий или использования навыков классификации. Простые формы научения не связаны с осознанием изменений в поведении. К этим элементарным формам способно большинство животных, в том числе и те, у которых вместо мозга имеются только нервные ганглии.

Привыкание и сенситизация

Привыкание имеет место тогда, когда раздражитель, на который организм первоначально реагировал, начинает действовать так часто, что организм перестает на него отвечать. Сенситизация — это процесс, противоположный привыканию; здесь животное начинает энергично реагировать на ранее нейтральный раздражитель. Как привыкание, так и сенситизация имеют большое значение для выживания. При сенситизации животное обычно воспринимает некий угрожающий или раздражающий сигнал, учится распознавать его как признак опасности и поэтому пытается избегать его. В случае привыкания стимул, который первоначально вызывал реакцию, перестает действовать, когда выясняется, что он не связан с опасностью. Животное учится игнорировать этот стимул, чтобы без помех реагировать на другие раздражители. (Так как привыкание и сенситизация — это взаимосвязанные процессы, мы рассмотрим подробно только первый из них.)

Взрослые люди постоянно проявляют способность к привыканию. Предположим, вы приехали из провинциального городка навестить друзей, которые живут, скажем, в Манхэттене. Шум интенсивного уличного движения за окном всю ночь не дает вам уснуть. Если вы спросите хозяев, как же им удается спать при таком шуме, они скорее всего ответят: «Какой шум? Я вообще его не слышу». Они просто привыкли к нему. (В главе 3 мы называли этот процесс «сенсорной адаптацией».)

Читать дальше

![Дэниел Гоулман - Измененные черты характера [Как медитация меняет ваш разум, мозг и тело]](/books/26978/deniel-goulman-izmenennye-cherty-haraktera-kak-med-thumb.webp)