Таким образом, сложность физической задачи складывается из многих сторон, а не сводится только к математической.

Описание трудновербализуемых объектов. психология понимания

Понимание и особенности объекта коммуникации [5] Корнилов Ю. К. Понимание и особенности объекта коммуникации // Проблемы инженерной психологии. Ярославль, 1976. С. 40–48.

Изучение процесса понимания речи – вопрос, имеющий большой теоретический интерес, но, кроме того, и важное практическое прикладное значение. Здесь нужно вспомнить не только о важном месте, которое занимает процесс понимания в обучении, в том числе трудовом. Кроме того, эффективность, точность, качество понимания речи приходится учитывать инженерам при составлении самых различных технических инструкций к устройствам, машинам, приборам, установкам; психологам – при составлении инструкций испытуемым; различным ведомствам – при составлении служебных инструкций; военным – при формулировке распоряжений и т. д.

В перечисленных и подобных им случаях от точности, правильности понимания речи (текста) может зависеть очень многое – исправность машины и прибора, результаты и правильность интерпретации эксперимента, исследования и т. п. Вот почему к таким текстам предъявляются повышенные требования – точность, четкость, однозначность понимания. В то же время они должны быть достаточно краткими.

На практике нередки ситуации, когда речь не удовлетворяет нас как средство коммуникации. Те факторы, которые в быту незаметны, несущественны, в особых специальных случаях выступают как серьезное препятствие для достижения понимания.

На первый взгляд, эти явления совершенно разного рода. Учитель физики сталкивается со случаем, когда ученики неверно понимают условие задачи (а значит, неправильно ее решают), хотя, казалось бы, в задаче все ясно и недвусмысленно сказано. Рентгенологи, пытаясь автоматизировать постановку диагноза с помощью современной техники, неожиданно обнаруживают, что не всегда получается четкое однозначное описание рентгенограммы, например, не удается описать тень ни как «треугольную», ни как «неправильную» (Урванцев, 1974). В экспериментах по исследованию боли, – пишет Милнер, – никогда нет уверенности, что все испытуемые описывают одни и те же ощущения или что они используют словесные обозначения именно так, как это считает нужным экспериментатор» (Милнер, 1973). Трудно надеяться, что названные описания будут правильно, однозначно поняты.

Объединяет эти случаи невозможность объяснить их, исходя только из внутриречевых закономерностей. Они становятся понятными, если мы речь и ее свойства будем рассматривать по отношению к тому, что в ней пытаются отразить.

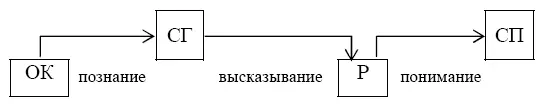

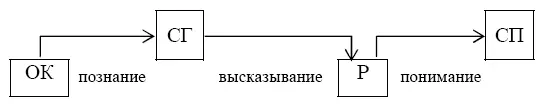

В самом деле, если мы вслед за Л. П. Доблаевым будем рассматривать понимание как «познание связей между предметами реального мира в их обобщенном и опосредствованном отражении» (Доблаев, 1965), то для анализа фактов, влияющих на этот процесс, мы должны будем начать рассмотрение с объекта коммуникации (ОК) и проследить весь этот путь познания, руководствуясь, например, такой схемой.

То, что становится содержанием, предметом речи, является какой-нибудь стороной объекта коммуникации (речи, понимания), прежде всего, как-то отражается в сознании субъекта говорящего (СГ). Возможности и специфика познания объекта коммуникации, вероятно, должны как-то проявляться в ходе высказывания и сказываться на понимании речи (Р) субъектом понимающим (СП).

Объект коммуникации, как правило, в той или иной степени знаком каждому из вступающих в коммуникацию, и пишущему, и читающему. Именно то общее для них, что оказывается отраженным в речи (тексте), и является основой для понимания. В связи с этим на понимании могут сказаться как знания, речевые возможности общающихся, так и их представления о партнерах общения, о цели, с которыми они вступают в коммуникацию.

Перечень факторов, влияющих на процесс понимания, можно было бы продолжить, останавливаясь на других особенностях элементов нашей схемы или рассматривая их во взаимосвязи. Мы, однако, остановимся лишь на некоторых из них.

I. Описание будет различным и в разной степени трудным для понимания в зависимости от того, что является объектом коммуникации. В самом деле, «понимание возникает, – отмечают Г. Гибш и М. Форверг, – как следствие одинаково мыслимых отношений ситуации» (Гибш, Форверг, 1972). Одинаково мыслимые отношения ситуации могут быть достигнуты, если каждому из общающихся субъектов будут доступны три элемента «знаковой ситуации» (Ветров, 1968) партнера общения: предмет, факт обозначения, обозначающее слово. Поскольку последние два элемента в принципе всегда доступны, возможности и особенности возникновения понимания оказываются зависящими от доступности самого объекта коммуникации.

Читать дальше

![Юрий Рост - Пути в незнаемое [Писатели рассказывают о науке]](/books/429054/yurij-rost-puti-v-neznaemoe-pisateli-rasskazyvayut-thumb.webp)