Такое отношение противоположностей можно было бы назвать ложным синтезомили совокупной ошибкой. Последнее выражение принадлежит К. Марксу. Критикуя взгляды Прудона в своей работе «Нищета философии», он пишет, что Прудон воображает, что дал критику как политической экономии, так и коммунизма, но «на самом деле он стоит ниже их обоих… Он хочет быть синтезом, но оказывается не более как совокупной ошибкой» (12, 147). Противоположности в этом единстве, не раскрывают себя, а сводятся к минимуму. Совместный минимум, ни бытие, ни небытие, что-то призрачное, полусуществующее вот что такое видимость.

Подобные диалектические структуры можно обнаружить и в отношениях между другими парами противоположностей. Видимо, они играют важную роль в архитектонике мира философии. Можно надеяться, что исследование диалектических структур и их взаимоотношений не только поможет разобраться в пестрой смеси философских теорий, но создаст условия для перехода философского знания на более высокий уровень внутренней целостности, интегрированности.

ЛИТЕРАТУРА

1. Андросов В. П. Нагарджуна и его учение. М., 1990. – 269 с.

2. Блох Э. Тюбингенское введение в философию. Екатеринбург, 1997. – 394 с.

3. Булгаков С. Н. Свет невечерний: Созерцания и умозрения. М., 1994. – 415 с.

4. Булгаков С. Н. Трагедия философии //Булгаков С. Н. Сочинения в двух томах. М., 1993. Т. 1. С. 311–518.

5. Гегель Г. В. Ф. Лекции по истории философии. Книга вторая. СПб… 1994. 423 с.

6. Гегель Г. В. Ф. Наука логики. М., 1970–1971. Т. 1–2.

7. Ильин В. Н. Статика и динамика чистой формы, или Очерк общей морфологии//Вопросы философии. 1996. № 11. С. 91–136.

8. Кимелев Ю. А. Современная западная философия религии. М., 1989. – 285 с.

9. Кузанский Н. Сочинения в двух томах. М., 1979. Т. 1. 488 с.

10. Лосев А. Ф. Бытие – Имя – Космос. М., 1993. 958 с.

11. Лосев А. Ф. Миф – Число – Сущность. М., 1994. 919 с.

12. Маркс К. Сочинения. – М., 1955. – Т. 4. – С. 65–185.

13. Мейен С. В., Шрейдер Ю. А. Методологические аспекты теории классификации// Вопросы философии. 1976. № 12. – С. 67–79.

14. Накорчевский А. А., Смирнов А. В. Диалог буддиста и суфия о том, что есть Истина// Историкофилософский ежегодник–92. – М., 1994. – С. 182–199.

15. Платон Собрание сочинений в четырех томах. – М., 1993–1994. – Т. 2–3.

16. Тиллих П. Избранное: Теология культуры. – М., 1995. – 479 с.

17. Флоренский П. А. Сочинения. – М., 1990. – Т. 1. – 490 с.

18. Фрагменты ранних греческих философов. – М., 1989. – Часть 1. – 575 с.

19. Хайдеггер М. Время и бытие: статьи и выступления. – М., 1993. – 447 с.

20. Чанышев А. Н. Трактат о небытии// Вопросы философии. 1990. № 10. – С. 158–165.

21. Чаттерджи С., Датта Д. Индийская философия. – М., 1994. – 416 с.

22. Эмпирик С. Сочинения в двух томах. М., 1976. – Т. 1–2. – 399 с.

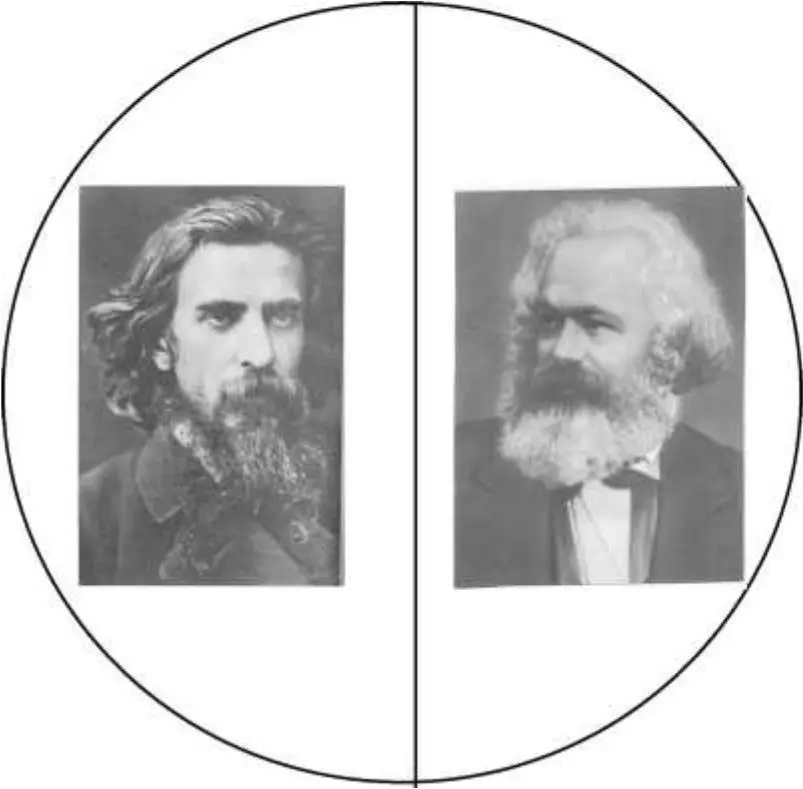

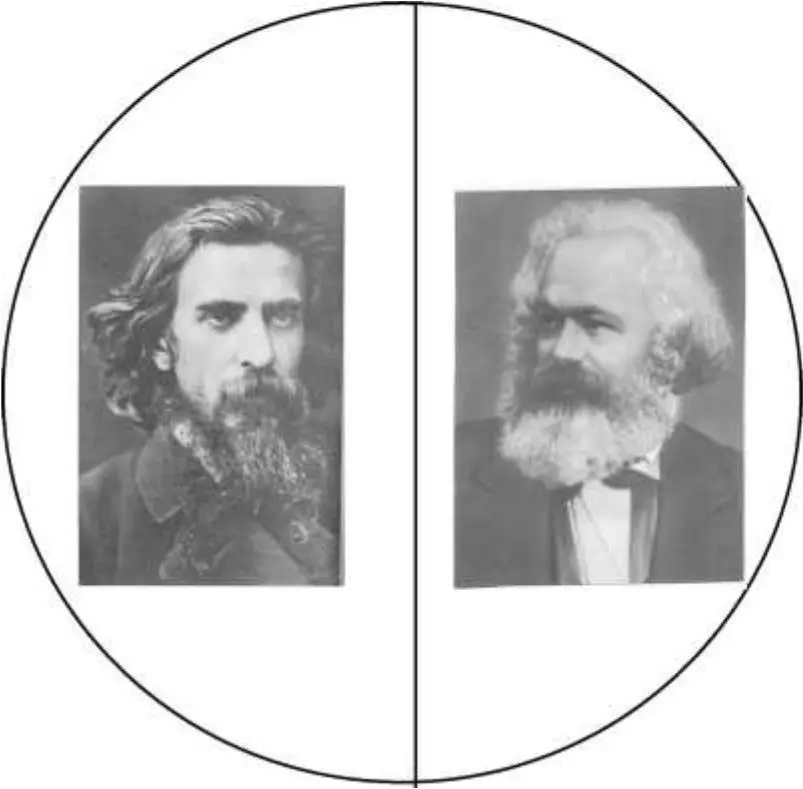

Двойное зеркало: Вл. Соловьев и К. Маркс

А без земли нет и неба для человека.

Вл. Соловьев

В современной России можно выделить две основные, «укоренившиеся» на российской почве философские традиции. Это, во-первых, традиция «марксизмаленинизма», сохранившаяся с советских времен. Вовторых, возрождающаяся сегодня традиция русской религиозной философии. Существует необходимость в конструктивном диалоге этих двух форм философствования. Такой диалог, не исключающий, впрочем, элементов критики, мог бы помочь каждой традиции глубже понять себя, свои собственные основания. Такой контакт мог бы привести обе стороны к расширению перспектив, в рамках которых рассматривается мир и, тем самым, продвинуться к истине.

Корни «марксизма-ленинизма» заложены в философии К. Маркса и Ф. Энгельса, являющейся высшим этапом развития гуманизма «человекобожества». Русская религиозная философия, во многих отношениях, обязана Вл. Соловьеву, его концепции богочеловечества. Для «наведения мостов» между традициями целесообразно было бы сопоставить взгляды этих мыслителей, делая акцент на их сходстве, подобии. Оно часто скрыто, различие же прямо бросается в глаза. Поиск аналогичных элементов в столь разных способах философствования позволит увидеть некоторые из них с неожиданной стороны и более адекватно отразить их сущность. Это взаимное высвечивание, отражение друг в друге будет руководящим методом нашей работы.

Следует заметить, что мы не делаем различия между взглядами «молодого» и «зрелого» Маркса, а также взглядами К. Маркса и Ф. Энгельса. Отчасти можно согласиться с С. Булгаковым в том, что «Маркс это фейербахианец, впоследствии несколько изменивший и восполнивший доктрину учителя». [3, с. 256] Во всяком случае, влияние Л. Фейербаха на классический марксизм исключительно велико. Поэтому мы будем при необходимости привлекать тексты Л. Фейербаха. Также мы не делаем различия между молодым и зрелым Вл. Соловьевым.

Читать дальше

![Сергей Васильев - Переписать сценарий II [СИ]](/books/407039/sergej-vasilev-perepisat-scenarij-ii-si-thumb.webp)

![Сергей Васильев - Счастье для всех [СИ]](/books/426367/sergej-vasilev-schaste-dlya-vseh-si-thumb.webp)

![Сергей Васильев - Редкий талант [СИ]](/books/426368/sergej-vasilev-redkij-talant-si-thumb.webp)