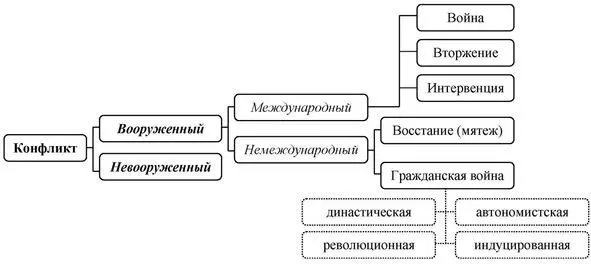

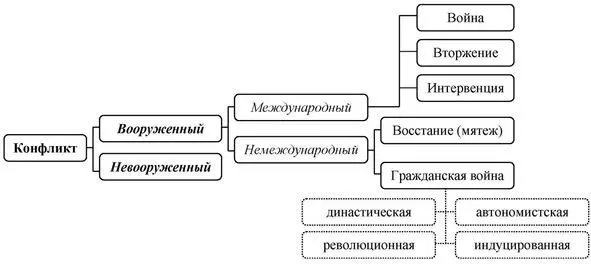

Основываясь на данных утверждениях, классификационную схему вооруженных конфликтов можно графически представить следующим образом.

Схема 1. Классификация вооруженных конфликтов

Базируясь на данной классификационной схеме, можно заключить, что в России в 1918—1920 годах имела место революционная гражданская война, то есть происходящая во время революции вооруженная конфронтация между идеологически окрашенными лагерями, каждый из которых опирается на контролируемую территорию (определение А. В. Шубина) 70 70 Шубин А. В. Революционная гражданская война: критерии типологии. // Европейские сравнительно-исторические исследования. 2006. Вып. 2. С. 236.

. Такие войны по своей природе несводимы к дуальной оппозиции, когда сам процесс борьбы между различными общественно-политическими силами предстает, чуть ли не единственной сущностной чертой конфликта. Вооруженное противостояние часто является лишь фоном для масштабных изменений, происходящих в государстве как в силу необходимости добиться победы над противником, так и под воздействием идеологических воззрений противоборствующих сторон, напрямую с войной не связанных, или даже простого стремления к изменению «индивидами и группами своих социальных практик» 71 71 Wagner P. A Sociology of Modernity. Liberty and Discipline. London, 1994. P. 30.

.

Гражданская война в данном случае выступает не столько самостоятельным событием, сколько одним из этапов революции, на котором реализация планов пришедшего к власти правительства идет насильственными способами, что приводит к конфронтации между различными общественно-политическими группировками. К примеру, таковой точки зрения придерживается историк В. П. Дмитренко, по словам которого, «гражданская война становилась заключительной фазой революции, составляя ее закономерный этап, насыщенный фронтальным противостоянием главных ее участников» 72 72 Дмитренко В. П. Экономика России как поле противоборства социальных интересов. // Происхождение и начальный этап гражданской войны. 1918 год: Материалы первой сессии международной научно-практической конференции 28—30 июня 1993 года. Часть II. М., 1994. С. 99.

.

Ключевыми для ее начала стали события конца 1917 – начала 1918 годов, то есть приход к власти большевиков и их первые мероприятия во внутри- и внешнеполитической сфере. Именно это, скорее всего, спровоцировало рост контрреволюционных настроений в стране и политическую консолидацию антибольшевистского движения.

Как писал по этому поводу генерал Н. Н. Головин, «до появления у власти большевиков контрреволюционное движение не имеет четкой формы», а «максимализм большевистской программы и кровавое насилие, применяемое новыми вождями революции для осуществления этой программы, собирают в антибольшевистском лагере самые разнородные и даже враждебные друг другу политические группировки» 73 73 Головин Н. Н. Российская контрреволюция в 1917—1918 гг. Часть 2. Кн. 3. Париж, 1937. С. 97, 98.

. Схожие суждения можно встретить в воспоминаниях и заметках многих деятелей антибольшевистского движения, объяснявших свое участие в Гражданской войне не только нежеланием признавать власть нелегитимного в их глазах Совнаркома, но и стремлением сохранить основы русской государственности и народ от уничтожения в ходе первых социалистических преобразований и «красного террора» 74 74 См.: Ефимов А. Г. Ижевцы и воткинцы в борьбе с большевиками в 1918 году. // Гражданская война в России: Борьба за Поволжье. М., 2005. С. 160.; Сахаров К. В. Белая Сибирь (внутренняя война 1918—1920 гг.). Мюнхен, 1923. С. 7—8.; Трубецкой Е. Н. Звериное царство и грядущее возрождение России. Ростов-на-Дону, 1919. С. 13. и др.

.

В конечном счете, французский исследователь Ж. Эллюль заключил, что контрреволюция в самом общем смысле рождается «в результате обесценения революции» 75 75 Ellul J. Autopsie de la revolution. Paris, 1969. P. 345.

, то есть утраты ей массовой общественной поддержки. Иными словами, мероприятия большевиков во главе государства в течение 1917—1918 годов, в сравнении даже с не самыми эффективными реформами Временного правительства, не нашли того отклика у населения России, который бы гарантировал единство общества, и настроили значительную часть граждан против новой власти. Это и стало одной из главных предпосылок для начала вооруженного конфликта.

Читать дальше