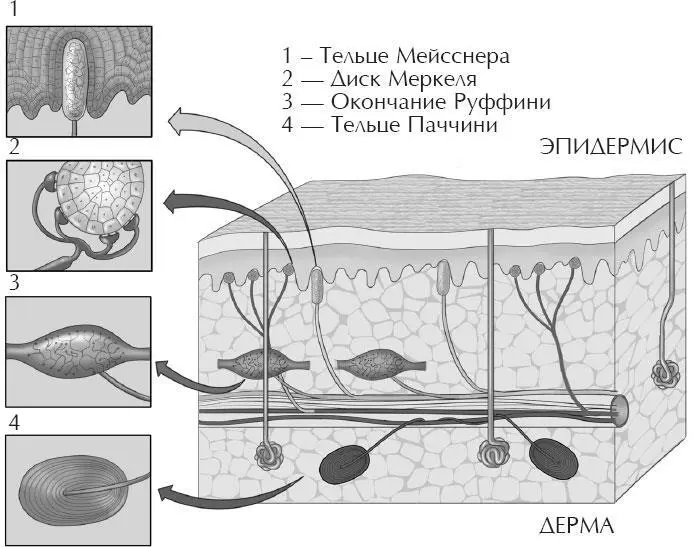

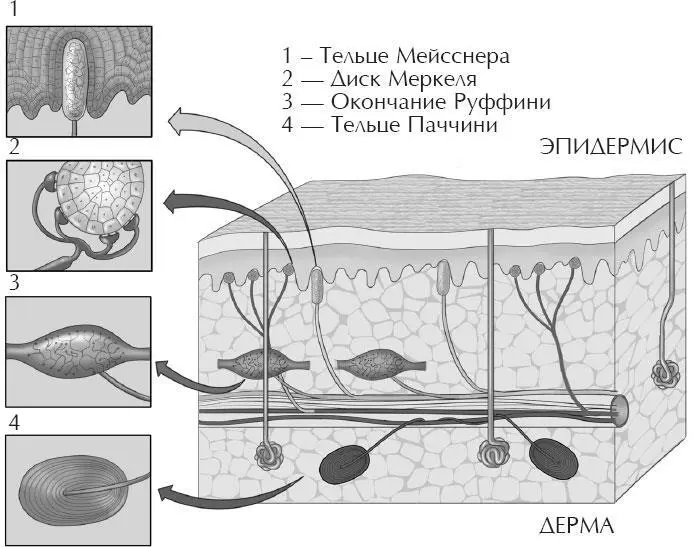

Вы смогли найти ключ с помощью клеток Меркеля и крепко его удержать благодаря быстро адаптирующимся тельцам Мейсснера. Но теперь пришел черед подвига Геракла – успешно вставить ключ в замочную скважину. Встречайте Филиппо Паччини. В 1831 году этот девятнадцатилетний итальянский студент-медик препарировал человеческую руку и, обращая особое внимание на детали, заметил в коже какие-то бугорки длиной в 1 мм. Я видел модели этих прекрасных кожных рецепторов, «телец Паччини», в анатомическом музее Университета Флоренции. Эти многослойные образования располагаются глубоко в дерме и чем-то напоминают луковицы. Когда мы ощущаем легчайшее давление на кожу, слои телец сжимаются, деформируя тельце и отправляя сигнал в мозг. Тельца Паччини регистрируют давление и вибрации на большом расстоянии, и одно луковичное образование может заметить вибрацию в любом месте пальца. Фактически, они ощущают вибрацию, исходящую от всего, что мы берем в руки. Они жизненно важны для человеческого осязания; когда мы держим в руках инструмент, мы можем «чувствовать» действие его рабочего конца, как если бы он был продолжением нашей кожи, независимо от того, будет ли это скальпель хирурга или ключ, который вы сейчас направляете к скважине.

Теперь, когда ключ нашел дорогу к скважине, вам нужно повернуть его с помощью большого и указательного пальцев, и вы, наконец, сможете попасть домой. Это возможно благодаря четвертому и последнему механорецептору, окончанию Руффини. Формой похожие на веретено и расположенные параллельно поверхности кожи, окончания Руффини не интересуются сдавлением кожи и вместо него регистрируют горизонтальное растяжение. Хотя их меньше, чем других трех видов механорецепторов, и мы меньше знаем о том, как мозг расшифровывает сигналы телец Руффини, похоже, что они регистрируют растяжение кожи и отвечают на изменение угла руки и положения сустава, давая вам знать, как движется ваша рука, когда вы поворачиваете ключ.

Физическая реальность внешнего мира и картина, которую создает наш мозг, – совершенно разные вещи.

Эти малоизвестные механорецепторы в коже, названные именами двух немцев и двух итальянцев девятнадцатого века, творят маленькое чудо манипуляции объектами. Способность держать инструмент с такой ловкостью с помощью части нашей кожи – это то, что отличает нас от животных и (на момент написания) роботов.

Удивительные рефлексы этой «фантастической четверки» позволяют нам трогать, но не объясняют, как наш мозг узнает, что к нам прикоснулись. Физическая реальность внешнего мира и картина, которую создает наш мозг – на самом деле две разные вещи. Ранние исследователи и картографы старались постичь мир и визуально изображали его так, чтобы было понятно тем, кто остался дома. Разум понимает мир осязания с помощью двух карт: самой кожи и «сенсорного гомункула» в мозгу.

В 1950-е годы доктор Уайлдер Пенфилд, выдающийся канадский нейрохирург, занимался лечением пациентов с трудноизлечимой эпилепсией [212] Penfield, W., and Jasper, H., ‘Epilepsy and the functional anatomy of the human brain’, Little, Brown, 1954

.

МЕХАНОРЕЦЕПТОРЫ

У многих его пациентов с эпилепсией присутствовала аура – ощущение, что сейчас начнется приступ. Он предположил, что, если удалить часть черепа и вызвать ауру, воздействуя на участок мозга электродами, пока пациент в полном сознании, удастся найти участок мозга, ответственный за приступ. Эксперимент был успешен только частично, но доктор нашел нечто более интересное. Когда он прикасался к различным участкам мозга во время операции, у пациентов были странные ощущения на различных участках кожи. Пенфилд тщательно записал, какие участки мозга связаны с ощущениями на разных участках кожи. Что интересно, карта чувствительных участков в мозгу выглядит перемешанной, потому что площадь мозга не соответствует площади поверхности тела, которую закрывает участок кожи. Например, кожа на кончике указательного пальца, с его заметной плотностью чувствительных рецепторов, требует от «карты мозга» намного больше внимания, чем, скажем, кожа на спине. Чтобы выразить это, Пенфилд создал модель человека, на которой части тела были уменьшены или увеличены, отражая пространство, которое они занимают в мозге. В результате появился сенсорный гомункул – нескладное, неуравновешенное «гротескное создание» (как описал его Пенфилд). У него были увеличены те части тела, где была большая плотность механорецепторов (кисти рук, ступни и губы), в противоположность тем частям, где рецепторов было намного меньше (торс и руки) – эти части были тонкими и маленькими. Карта тела в мозге с тех пор получила название «сенсорного гомункула».

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу