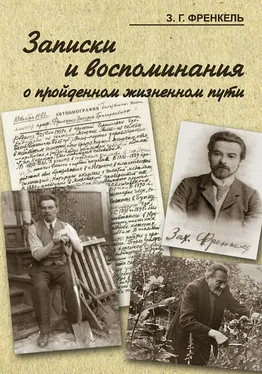

Каждое утро, пока она была у нас, у меня был повод, невзирая на потерю зрения пытаться составлять букеты из расцветающих со значительным опозданием в то лето белых лилий, гвоздик, полиантовых роз, а затем также флоксов, тигровых лилий, астр, георгин. Букеты Зиночка передавала своим сослуживцам в Тубинституте. Это, по её словам, вносило много оживления в тяжёлую обстановку работы в тесных жарких помещениях. Научные сотрудницы Тубинститута заочно познакомились со мною и по почину, очевидно, Зиночки обратились ко мне с просьбой разрешить им навестить меня. Им хотелось услышать от меня некоторые сведения о малоизвестных им первых шагах в деле организации их института вскоре после Октябрьской революции, о деятельности института под руководством А. Я. Штернберга и о развёртывании в то время в его составе отдела социальной гигиены для изучения распространения туберкулёза среди рабочих завода «Большевик».

Идя навстречу этому желанию, я 2 августа провел «встречу» с научными сотрудниками Тубинститута. Программа была подготовлена нами заранее. Причём Татьяна Степановна Соболева взяла на себя всю заботу об обильном снабжении беседы на тему: «Туберкулёз с социально-гигиенической точки зрения теперь по сравнению с первым периодом после Октябрьской революции» графиками, в особенности теми, в которых отражалось резкое снижение заболеваемости и смертности от туберкулёза среди трудовых масс населения. Были и сравнительные данные о смертности от туберкулёза по 35 странам мира, собранные Татьяной Степановной по «Демографическому ежегоднику ООН» (1961 г.). Наши сообщения вызвали большой интерес и живые отклики у участвовавших при обсуждении докладов В. Д. Селиверстовой, М. С. Греймер, Н. М. Протопоповой, И. С. Колесниковой. По их инициативе на совещании научных сотрудников Тубинститута было решено просить нас (меня и Татьяну Степановну) продолжить такого рода обсуждения современных социально-гигиенических проблем туберкулёза.

Благодаря пребыванию у нас Зиночки я имел возможность внимательно ознакомиться с «Воспоминаниями» У. Э. Б. Дюбуа [405], вышедшими у нас в 1962 г. Книгу эту Зиночка привезла с собою, и по вечерам, а иногда и в ранние утренние часы читала её мне. Интерес, который пробуждали во мне эти «Воспоминания» нарастал по мере того, как продвигалось чтение книги. С ясностью, никогда ранее не достигавшей у меня такой степени и глубины, я почувствовал и понял всю неотступную боль и неизбывность страдания высокоразвитого человеческого сознания от расовой дискриминации.

Стр. 481: «…Неграм надо объединить усилия, чтобы обеспечить своим детям эффективную защиту и дать им настоящее образование. Мы не должны повторять ошибку немецких евреев, которые считали, что если они ассимилируются с немцами и те примут их в свою среду, как равных себе в интеллектуальном и социальном отношении, то вся их нация окажется в безопасности. Но пришел к власти такой маньяк и преступник, как Гитлер, и шесть миллионов евреев стали жертвой своей роковой ошибки…»

Я знал душу ещё одного человека, который с таким же страданием относился к проблеме расовой дискриминации. Это была Екатерина Ильинична. Но вот и её я потерял…

Месяц за месяцем — прошло уже больше полугода со времени кончины Екатерины Ильиничны, наступившей 12 декабря 1962 г. Смерть её была для меня жестоким горем, сломившим и разметавшим всю мою внутреннюю собранность. Я был почти на 12 лет старше Екатерины Ильиничны и никогда в моё сознание не вкрадывалась мысль, что я смогу пережить её.

Её первые шаги сознательной жизни после окончания гимназии в Минске привели её к работе пропагандистки среди минской бедноты и рабочих. В результате она очень скоро попала в тюрьму и потеряла всякую возможность продолжать образование. По выходе из тюрьмы Екатерина Ильинична нелегально переправилась через границу и сумела получить медицинское образование в Цюрихе, где и защитила свои «докторские тезы» по патологической физиологии. 11 января 1911 г. она получила диплом доктора медицины. В Цюрихе Екатерина Ильинична бывала на собраниях, где ей удалось быть слушательницей выступлений В. И. Ленина, покорявших её своею силой и логикой.

Вернувшись после Цюриха на родину, Екатерина Ильинична получила русский диплом врача и с января 1912 г. взяла место эпидемического врача Симбирского земства, чтобы участвовать в борьбе с эпидемией сыпного тифа, но в июне 1912 г. сама заболела тяжёлой формой сыпного тифа и целый месяц пролежала в крестьянской избе, где её отхаживали товарищи по работе на эпидемии. В 1912–1913 гг. Екатерина Ильинична работала участковым врачом Соликамского уезда. С началом первой мировой войны она была направлена руководить организацией поезда № 199 земского союза для эвакуации раненых и больных с фронта и из прифронтовой полосы в более глубокий тыл, затем работала главврачом полевого санитарного поезда. В 1915–1918 гг. Екатерина Ильинична участвовала в работе по устройству и оборудованию госпиталей областного Союза городов в Глазове, Вятке, Новгороде и других городах, а также организовала плавучий эвакуационный госпиталь для долечивания оперированных и выздоравливающих фронтовиков.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Николай Фигуровский - Я помню... [Автобиографические записки и воспоминания]](/books/388931/nikolaj-figurovskij-ya-pomnyu-avtobiograficheskie-thumb.webp)