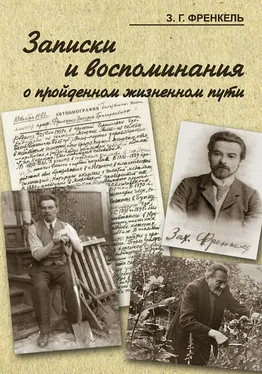

После революции Екатерина Ильинична занималась организацией детских санаториев и больниц в Старом Петергофе, а затем в Пушкине. В период блокады Ленинграда она работала в детской инфекционной больнице им. К. Либкнехта. А по окончании войны ей было поручено восстановление пушкинского детского санатория.

В последние годы Екатерина Ильинична перенесла целый ряд тяжёлых болезней: перелом плечевой кости с трещинами в плечевой головке осенью 1961 г., пневмонию и повторную пневмонию. В декабре 1962 г. появились чрезвычайно сильные боли в области желудка, а затем и во всем животе. По настоянию врача скорой помощи Екатерина Ильинична была помещена в больницу. При операции был установлен общий перитонит в результате гангренозного разрыва стенки кишечника…

Всё это непрерывной вереницей воспоминаний проносится передо мною.

В начавшемся 1964 г. я находился во власти угнетающего настроения, подводя итоги истекшего 1963 г. Столько следовавших одна за другой утрат близких, друзей, товарищей по работе, дорогих соратников: смерть Ю. А. Левина, вслед за тем — уже в начале 1964 г. А. Я. Гуткина.

Так же, как после периода блокады Ленинграда меня систематически в течение многих лет держал меня в курсе всех существенных движений в области демографии и санитарной статистики Ф. Д. Маркузон, а после его смерти — С. С. Каган, так последние годы большим утешением для меня служило систематическое общение с А. Я. Гуткиным. Его еженедельные приезды вместе с сотрудниками ко мне в Пушкин, либо мои поездки к нему на кафедру и, во всяком случае, постоянные письма друг другу по поводу его работ и моих откликов на них очень много значили для меня Я дорожил возможностью обдумывать вместе с ним возникавшие у него вопросы в связи с его деятельностью в качестве заместителя директора Ленинградского санитарно-гигиенического мединститута по научной части. Его смерть добавила новую пустоту, так болезненно ощущавшуюся мною в моём повседневном общении с соратниками и ближайшими участниками в общей борьбе за общее дело.

Тем больше признательности и внимания моего стала вызывать у меня зародившаяся в 1964 г. и постепенно ставшая принимать не спорадический, а почти постоянный характер переписка с Л. Г. Лекаревым [406]. В самом начале 1964 г. я получил от него следующее письмо:

«Дорогой и глубокоуважаемый Захар Григорьевич!

Прошу простить меня за беспокойство, но Вы, кажется, единственный человек, кто может дать мне исчерпывающую консультацию. Делаю это по совету Ильи Давидовича Страшуна. В процессе работы над историей сельского здравоохранения я обратился к Вашей замечательной и теперь уже уникальной книге „Очерки земского врачебно-санитарного дела“, которую с большим трудом выписал из библиотеки им. Ленина. Все имеющиеся таблицы и значительную часть текста нам удалось перепечатать… Внимательное изучение Вашего труда вызвало естественное желание ознакомиться со всеми материалами, экспонировавшимися на международной выставке в Дрездене и на Всероссийской выставке 1913 г. Наши попытки выяснить, публиковались ли когда и где полностью материалы указанных выставок (имеется в виду русский отдел) оказались бесплодными. Я обратился с этим вопросом к проф. Страшуну, а он порекомендовал мне обратиться к Вам.

Если это Вас не очень затруднит, прошу ответить на этот вопрос и подсказать пути розыска этих материалов…»

В ответ на это письмо я выслал проф. Л. Г. Лекареву в разные сроки не только «Очерки земского врачебно-санитарного дела», но и другие мои работы: «Общественное здравоохранение на распутье», «Социальная гигиена и общественное здравоохранение», «Волостное благоустройство», «Основные неразрешённые вопросы земской медицины», а также список моих работ, автобиографию и др.

Но у меня вызвало большое удивление, что такой серьёзный исследователь складывающейся в нашей стране системы сельского здравоохранения, как автор хорошо известной мне докторской диссертации Л. Г. Лекарев, совсем не знал моих многолетних трудов по этим вопросам, даже таких, как «Волостное благоустройство и здравоохранение» (1918, 1926 гг.), «Общественное здравоохранение на распутье» (1930) и другие вышеперечисленные работы.

Поскольку особый интерес к Л. Г. Лекареву возник у меня как к автору работы о значении Н. И. Пирогова для развития общественной медицины в нашей стране, напечатанной в «Вестнике АМН СССР» (1963. XI), то, отвечая на приведённое его письмо, я высказал моё сожаление, что не могу вследствие потери зрения поехать к нему в Винницу и просил его приехать ко мне в г. Пушкин для личного выяснения вопросов, его интересующих. В ответ Л. Г. Лекарев писал:

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Николай Фигуровский - Я помню... [Автобиографические записки и воспоминания]](/books/388931/nikolaj-figurovskij-ya-pomnyu-avtobiograficheskie-thumb.webp)