По окончании процедуры остатки контрастного вещества удаляются электроотсосом.

В последние годы бронхографию применяют значительно реже за счет более широкого использования бронхоскопии и КТ с высоким разрешением.

Бронхографический метод позволяет обнаружить патологические изменения в виде:

■ расширения бронхов (бронхоэктазов; рисунок 2).

■ каверн.

■ опухолей бронхов.

Легочная ангиография – визуализация легочных артерий и вен – в педиатрической практике применяется редко. Основные показания к этому исследованию у детей – подозрение на пороки развития лёгких и легочных сосудов.

Зонд продвигается в легочную артерию под контролем рентгеноскопии. После инъекции рентгеноконтрастного вещества производится серия последовательных снимков, чтобы проследить прохождение препарата через систему легочного кровообращения (рисунок 3).

Одновременно выполняется видеозапись, отражающая весь процесс исследования в динамике. В ходе цифровой обработки получаемых изображений выделяется только сосудистая сеть и «отсекаются» изображения костных и мягкотканных структур (субтракция). В результате на экране отображается только сосудистая сеть, что значительно повышает точность выявления дефектов ангиоархитектоники легких.

Исследование парциального напряжения О 2и СО 2в артериализованной капиллярной крови (близкой к артериальной) отражает итоговую величину альвеолокапиллярного газообмена. Одновременное исследование показателей кислотно–основного состояния (КОС) дает представление о его сдвигах в результате дыхательных расстройств и о компенсаторной роли буферных систем.

Для исследования парциального напряжения кислорода (РаО 2) взятие крови производится из мочки уха спустя некоторое время после смазывания ее мазью финалгон или какой–либо другой мазью, вызывающей гиперемию и делающей капиллярную кровь близкой к артериальной. У новорожденных измерение парциального напряжения газов крови исследуется транскутанными датчиками.

Артериальная гипоксемия при болезнях легких чаще возникает за счет участков легких, в которых вентиляция недостаточна по отношению к кровотоку. Если число легочных единиц, которые компенсаторно гипервентилируются, велико, то гипоксемия сопровождается гипокапнией и нередко – респираторным алкалозом. В том случае, когда число легочных единиц с высоким отношением V/Q недостаточно, гипоксемия сопровождается гиперкапнией и респираторным ацидозом. Сдвиг рН зависит от степени компенсаторного включения буферных систем. Степень артериальной гипоксемии оценивается как небольшая (рО 285–70 мм рт. ст.), умеренная (рО 270–60 мм рт. ст.) и значительная – рО 2ниже 60 мм рт. ст.

Следует заметить, что у детей с хроническими болезнями легких, даже при наличии существенных нарушений функции внешнего дыхания, вследствие значительных компенсаторных резервов гипоксемия может длительное время не развиваться или присутствовать лишь в периоде обострения болезни.

Для мониторирования степени оксигенации крови (SО 2) используют оксигемометры с датчиками, надеваемыми на палец или на мочку уха. В норме SО 2находится в пределах 93–95%.

Микробиологические методы

Исследуют мазки из носо– и ротоглотки, бронхиальный секрет, мокроту. Определяют общее количество мокроты, выделяемое больным за сутки, ее общий вид (серозный, гнойный, кровянистый). При микроскопическом исследовании у здоровых детей в мокроте могут быть лейкоциты, единичные эритроциты, клетки плоского эпителия и тяжи слизи.

При заболеваниях легких можно обнаружить в мокроте ряд образований, имеющих диагностическое значение:

■ эластические волокна (продукт распада легочной ткани при туберкулезе, абсцессе).

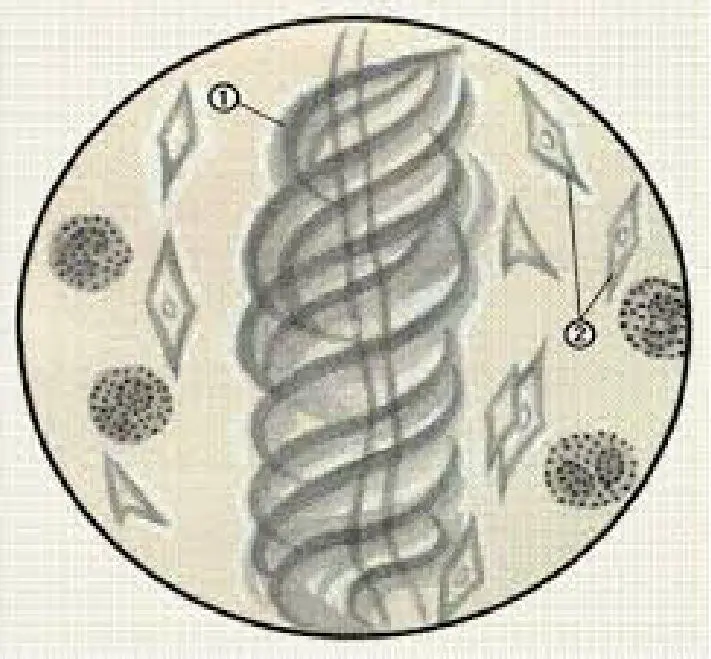

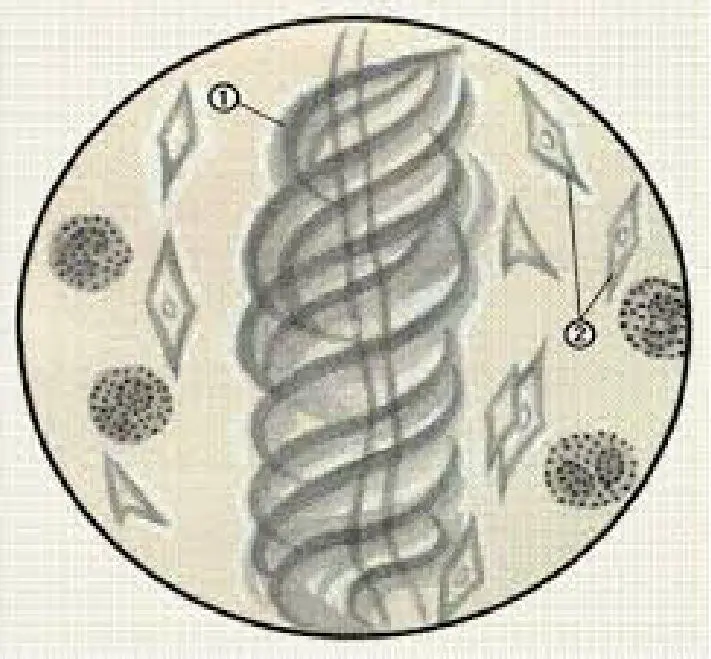

■ слизистые спиралевидно закрученные образования (спирали Куршмана) – своеобразные слизистые слепки мелких бронхов в виде блестящей спиралевидно извитой центральной слизистой нити, окруженной мантией из лейкоцитов, клеток цилиндрического эпителия (1) и, иногда, светлых кристаллов Шарко–Лейдена. Встречаются при бронхиальной астме (рисунок 4).

■ кристаллы Шарко–Лейдена (продукт кристаллизации белков при распаде эозинофилов) – это бесцветные образования, имеющие форму октаэдров (2), встречаются при бронхиальной астме.

Рисунок 4. – Спирали Куршмана (1) и кристаллы Шарко–Лейдена (2) в мокроте.

Читать дальше