Биологи (в частности Эдвард Уилсон [Е. О. Wilson]) проиллюстрировали, что некоторые наши ценности обусловлены тем, что мы живые существа вообще и приматы в частности. С биологией тесно связаны наши потребности в дружеских отношениях, еде, одежде, укрытии.

Кроме того, ценности могут возникать на основе личных, семейных или культурных традиций и обычаев. Допустим, целый ряд людей склонен лежать на диване, есть жирную пищу и смотреть телевизор (в особенности, телепередачи о еде); в английском языке такие люди обозначаются идиомой couch potato (букв, ‘диванный картофель’). Подобный образ жизни никак нельзя назвать здоровым, однако есть люди, которым он нравится. Почему? Причина, наверное, хотя бы отчасти кроется в биологии. Видимо, наши вкусовые рецепторы хорошо реагируют на тактильные ощущения и вкус жирной пищи (например кукурузных чипсов и густого соуса), наши тела склонны экономить энергию (отсюда и притягательность мягкого дивана), а нашему разуму нравится сенсорная стимуляция (бег мужчин за мячом, дефиле женщин в бикини, огромные пустынные ландшафты или последнее творение Эмерила Лагасси [61] Известный американский шеф-повар и ресторатор (прим. пер.).

).

Но подобное не слишком здоровое времяпрепровождение не объясняется одной лишь биологией. В конце концов, не каждый из нас диванный домосед. Почему же одни люди удовлетворяют биологические склонности так, а другие — иначе (может быть, даже не нарушая здорового образа жизни)? Такое поведение не усваивается посредством языка, а передается личным примером в отдельных семьях или иных социальных группах.

Образ жизни диванного домоседа — это один из множества примеров передачи культурных ценностей без помощи языка. Конкретные ценности такого рода, а также чисто биологические ценности (укрытие, одежда, еда, здоровье) складываются в единое и цельное пространство языка и культуры, посредством которых мы истолковываем окружающий мир и говорим о нем. Часто мы думаем, что наши Ценности и их языковое выражение совершенно «естественны», но это не так. Они во многом следствие случайности — того, что мы родились и выросли в конкретном обществе, в определенной культуре.

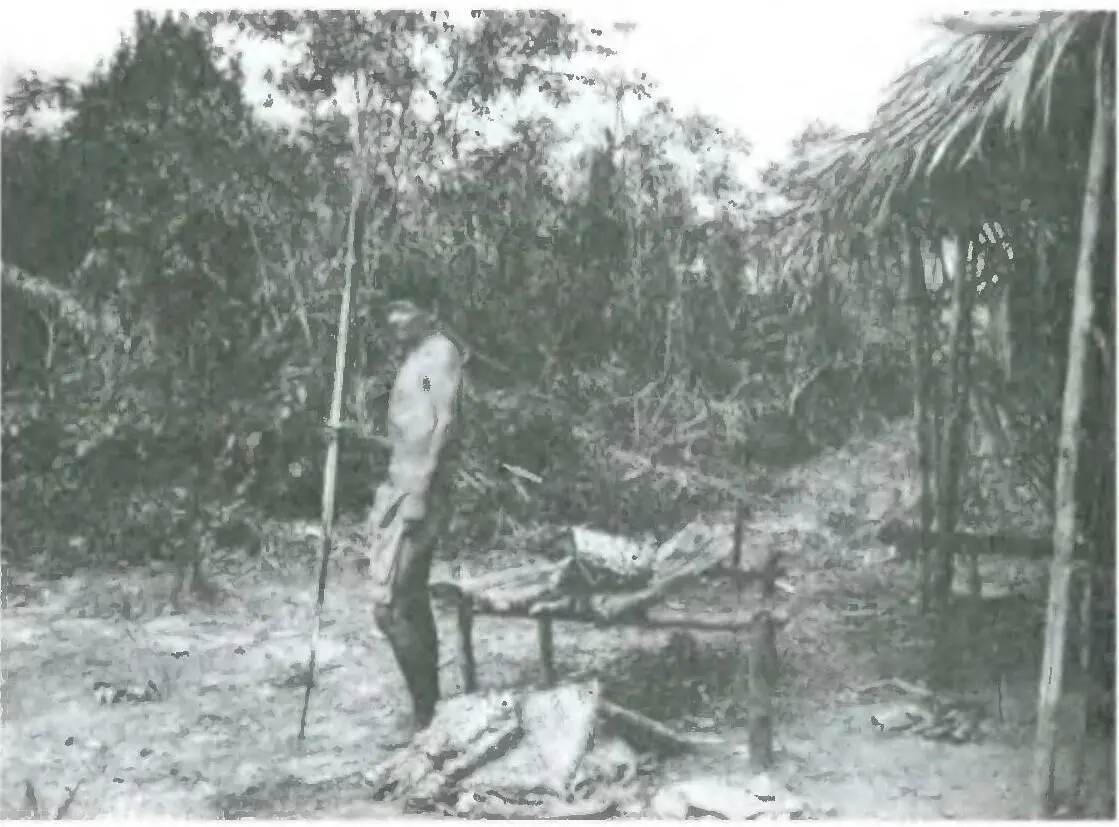

Пираха часто позволяют своим собакам есть с собой из одной миски или тарелки. Кому-то от этого сделается дурно, а другие не видят в этом ничего плохого. Лично я едва ли в обычных условиях стал бы есть вместе с собаками. Своей собаке я даю корм с рук и иногда, забывшись, могу после этого сесть за стол, не помыв руки, — но дальше этого я никогда не заходил. Я знаю людей, которые, закончив трапезу, дают собакам вылизать тарелки дочиста, полагая, что в посудомоечной машине все и так стерилизуется. Сам же я никогда не позволю собаке сидеть со мной за одним столом и есть из моей тарелки. Я не могу себе этого позволить, потому что опасаюсь болезнетворных микробов. С другой стороны, у меня нет прямых доказательств существования микробов. Я не уверен, что смогу каким-либо образом, если меня спросят, доказать существование микробов или описать их свойства. Но я все равно верю в их существование, поскольку знание о микроорганизмах и их связи с болезнями — результат воспитания в моей культуре. Замечу: я не знаю, могут ли микроорганизмы собак заразить человека, но все же мой культурно обусловленный страх перед микробами делает перспективу разделить стол и пищу с псами весьма непривлекательной.

Пираха, как и многие другие народы мира, не верят в существование микробов. Как следствие, они не испытают отвращения, если собака начнет есть с их тарелки. Собаки — союзники пираха в борьбе за выживание в джунглях, и эти люди их любят. Потому, не ведая о микробах и не веря в них, пираха нисколько не брезгуют совместной трапезой с домашними собаками.

Конечно, лингвистам, антропологам [62] Здесь термин «антрополог» употреблен в широком смысле, т. е. может включать также культуролога и этнографа (прим. пер.).

, психологам, философам и многим другим исследователям это известно. Соответственно, все, что сказано мною выше о культурных ценностях и языке, совсем не ново — но до разговора с Ахоапати я в целом не понимал значимости этих идей.

Как мы уже знаем, пираха высоко ценят непосредственный опыт и наблюдение. В этом смысле они чем-то похожи на жителей штата Мирсури, неофициальный девиз которого — «Покажи-ка мне» ( Show me ). Однако, в отличие от миссурийцев, они согласятся не только с фразой: «Пока не увижу — не поверю», но и с обратным утверждением: «Пока не поверю — не увижу». Если вы захотите рассказать индейцам-пираха о чем-нибудь, они наверняка захотят узнать, откуда у вас такие сведения, а особенно — есть ли у вас непосредственные доказательства ваших утверждений.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу