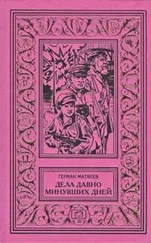

Лубочные картинки печатались с деревянных досок и раскрашивались от руки яркими красками. При всей наивности и грубоватости художественных средств лубки – дешевые по цене, широко доступные, занимательные – заменяли неграмотным иллюстрированную книгу. В редкой избе не висели на стенах лубочные картинки. И Некрасов упоминает о ценителе «прекрасного» Якиме Нагом, который при пожаре кидается спасать сначала картинки, забыв даже о накопленных серебряных целковиках.

Существовал ряд устойчивых сюжетов, традиционно используемых в лубке: портреты царей и полководцев, церковных иерархов, эпизоды из былин и сказок. Порой лубок в сатирической форме откликался и на политические или социальные события.

С легким юмором характеризует Некрасов крестьянские требования, предъявляемые к изобразительной продукции. Пользующиеся спросом портреты генералов должны воспроизводить персон «… больших, осанистых, / Грудь с гору, глаз навыкате, / Да чтоб побольше звезд!».

Штатские вельможи котируются ниже военных и духовных, разве уж если выглядят они монументально и усыпаны орденами.

Центром производства и оптовой торговли лубочными картинками исстари была Москва, где на Лубянской площади и на Никольской улице сосредоточивались лавки, торговавшие картинами и книгами для народа. И этот адрес упомянут в поэме при беглой аттестации купца, снабжающего на ярмарке товаром разносчиков-офень: «С Лубянки – первый вор!» Названы и популярные персонажи лубочных картин: фельдмаршал Блюхер, архимандрит Фотий, авантюрист Сипко. Не забыты и выдержавшие множество изданий лубочные книжки – «Шут Балакирев», «Английский милорд». Книжки эти, изданные впервые еще в XVIII веке, во второй половине XIX столетия в образованных кругах стали своего рода эталоном безвкусия и нелепости, но тем не менее переиздавались снова и снова и пользовались в деревне спросом.

Проблема просвещения народных масс после отмены крепостного права была весьма актуальна. Одной из первых мер на этом поприще стало издание книг для народного чтения, которые создавались писателями. Еще до реформы А. Погосский начал издавать журналы «Солдатская беседа» (1858–1863) и «Народная беседа» (1862–1863), доступные низовым читателям и пользовавшиеся у них успехом, но прекратившие существование прежде всего из-за финансовых проблем. Различные книги для народного чтения создавали М. Погодин, Д. Григорович и др.

Принял в этом деле активное участие и Некрасов. В 1861 году он затеял выпуск своих произведений на темы народной жизни, заботясь о том, чтобы эти небольшие «красные книжечки» (они выходили в красных обложках) были доступны любому. В первом выпуске «красных книжек» были помещены «Коробейники», во второй (1863) вошли стихотворения «Огороднику», «Забытая деревня», «Школьник» и др.

«Общедоступные книжки помогали некрасовским стихам проникать в народ, становиться песнями. Однако после второго выпуска издание было запрещено. Владимирский губернатор («красные книжки» издавались в селе Мстёра Владимирской губернии в литографии И. Голышева и стоили всего три копейки, причем Некрасов от авторского вознаграждения отказался. – В. М.) специальным циркуляром отменил также продажу уже вышедших книжек на сельских ярмарках и в деревнях».

Некрасов в поэме призывает то время, когда мужик будет покупать не «Милорда глупого», а Белинского и Гоголя. Но и в конце столетия известный библиограф и популяризатор Н. Рубакин констатировал: «…наших классиков целым сотням тысяч, миллионам грамотных людей неоткуда и узнать. Шесть или семь тысяч экземпляров на полторы тысячи городов России, это выйдет по четыре, по пяти экземпляров на город». [64] Да и у тех же классиков малограмотному читателю многое было просто непонятно. Так, если бы крестьянин и прочел статьи «неистового Виссариона», то разобраться в тонкостях литературных баталий и философско-социальных проблем, волновавших интеллигенцию, ему было бы не под силу. Вот почему в деревне Белинскому предпочитали лубочные книжки.

К тому же основная масса чтению предпочитала более доступные средства развлечения.

Про балаган прослышавши,

Пошли и наши странники

Послушать, поглазеть.

Комедию с Петрушкою,

С козою с барабанщицей

И не с простой шарманкою,

А с настоящей музыкой

Смотрели тут они.

Перед мужиками один из самых популярных видов народного развлечения – кукольный театр. Сейчас народный кукольный театр практически исчез, разве что отголоски его манеры изредка звучат в спектаклях, поставленных режиссерами-экспериментаторами, а еще и в начале XX столетия передвижной кукольный театр с Петрушкой был весьма распространен. «Примерно с 1840-х годов на страницах бытовых очерков, воспоминаний, дневников появляется имя Петрушки, Петра Ивановича Уксусова (он же Ванька Рататуй), который с годами становится главным и чуть ли не единственным героем русского народного кукольного театра». [65]

Читать дальше