Спустя немного времени прибыл в Переяслав казацкий батько и в день, назначенный для присяги на московское подданство (8 января 1654 года), держал с главною старшиною своею тайную раду. Из этой тайной рады будущие крамольники вышли к собравшимся в Переяславе казакам. Хмельницкий произнес речь, в которой волей и неволей должен взять ноту малорусского большинства, переставшего бояться его соумышленников.

«Нельзя, видно, жить нам более без царя», говорил он и назвал четверых государей, которые готовы властвовать над Малороссией: турецкого султана, татарского хана, польского короля и московского царя, «которого» (продолжал он) «уже шесть лет мы беспрестанно умоляем быть нашим государем и обладателем». (Вместо шесть лет, Хмельницкий должен был бы сказать тридцать лет, когда бы церковная иерархия не изменила русскому чувству). «Сей-то великий царь христианский» (сказал он в заключение), «сжалившись над нестерпимым озлоблением православной церкви в нашей Малой Руси, не презрел наших шестилетних молений и склонил теперь к нам свое милостивое царское сердце».

Речь, очевидно, была продиктована ему царскими послами, которые даже хвалить своего государя не дозволяли иначе, как в духе московского верноподданства.

«Возлюбим же его с усердием»! (воскликнул пассивный оратор). «Кроме его царской руки, мы не найдем благоотишнейшего пристанища. Кто нас не захочет послушать, тот пусть идет, куда хочет: вольная дорога!»

Казацкая масса, состоявшая из московских доброжелателей и врагов, отвечала с единодушием разбойников, спасающихся от кары: «Волим под царя Восточного!»

Малорусские летописи и казацкие историки присочинили, будто бы вслед затем «начали читать приготовленные условия, на которых Украина должна соединиться с Московиею». Достоверность этого факта заявил перед ученым светом Костомаров даже и в четвертом издании своей трехтомной исторической монографии «Богдан Хмельницкий». Но ни условий, ни так называемого Переяславского договора с царскими уполномоченными не было и, по духу московского самодержавия, быть не могло. Казаки целые шесть лет беспрестанно умоляли Восточного царя принять их в подданство, и великий государь наконец сжалился — и то не над ними, а над «нестерпимым озлоблением православной церкви в Малой Руси». Эти слова Хмельницкого, кому бы они собственно ни принадлежали, сами по себе делают условия и договор с просителями бессмыслицею. Но и произнесенная при этом речь Бутурлина, сочиненная ему царскою думою, не упоминает ни о каких обязательствах со стороны царя. Бутурлин распространялся о бедствиях Малороссии, о гонении за веру, о многократных казацких посольствах, подвинувших великого государя на милосердое заступничество; потом доказывал, что присягавший и не сдержавший присяги король — более не государь малоруссам; наконец сказал, что, не желая слышать о конечном их разорении, о запустении и поругании благочестивых церквей от латинцев, московский самодержец велел принять казаков со всеми городами и землями, и приказал помогать им против разорителей христианской веры. «Казаки» (говорил он) «за такую царскую милость и жалованье должны служить государю, желать ему добра и надеяться на его милость. Он же, великий государь, будет сохранять все Запорожское войско в своей милости и оборонять от всяких недругов».

Милость, милость и милость, больше ничего казаки не слышали от царских уполномоченных. Когда дошло дело до присяги на московское подданство, Хмельницкий сказал представителям самодержавного государя: «Следует прежде вам присягнуть от имени его царского величества в том, что его величество, великий государь, не нарушит наших прав, дарует нам на права наши и имущества грамоты и не выдаст нас польскому королю».

На это ему отвечали следующими словами, устраняющими всякие условия и договоры:

«Никогда не присягнем мы за своего государя. Да гетману и говорить о том непристойно. Подданные должны дать веру своему государю, который не оставит их жалованьем, будет оборонять от недругов, не лишит прав и имений ваших».

Будущий изменник Тетеря и миргородский полковник, Лесницкий Сакович (напоминающий своим именем отступника Кассиана Саковича) домогались присяги.

«Это дело небывалое» (возразили представители московской царственности). «Одни подданные присягают государю, а государю неприлично присягать подданным».

Крамольники ссылались на пример польских королей. Им отвечали, что польские короли не самодержцы, и что государское слово переменно не бывает.

Читать дальше

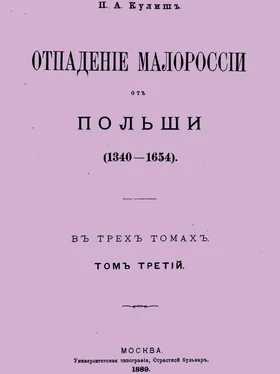

![Пантелеймон Кулиш - История воссоединения Руси. Том 3 [вычитано, современная орфография]](/books/30927/pantelejmon-kulish-istoriya-vossoedineniya-rusi-tom-thumb.webp)