Кукла как обрядовый или праздничный символ

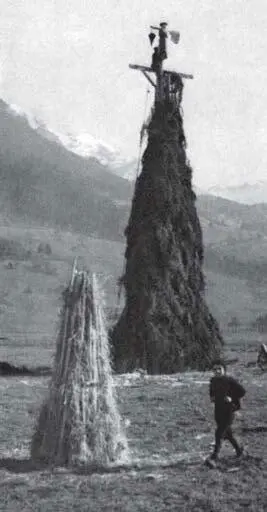

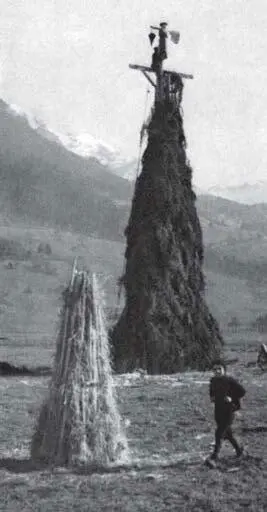

Куклы или сходные с ними антропоморфные фигурки часто используются как обрядовый или праздничный символ. При этом происходит два внешне противоположных, но внутренне взаимосвязанных процесса, предполагающих разные сценарии развития семантики обрядовой куклы. С одной стороны, с течением времени эти обрядовые артефакты стремятся вобрать в себя глубинную семантику праздника или обряда и, в конечном счете, стать его исключительным и самодостаточным знаком, постепенно оттесняющим на второй план остальные значения. Хорошим примером такого сценария является куколка в обряде «крещения и похорон кукушки» [Бернштам 1981, с. 179–203] и чучела в обрядах, предваряющих Великий пост, – см. илл. 91, кострище с чучелом «ведьмы» наверху, приготовленное для проводов масленицы [Wolfram 1972, abb. 5, австрийцы].

Илл. 91

С другой стороны, связь артефакта с обрядом или праздником, первоначально, возможно, совершенно случайная, может привести к экстраполяции обрядовой или праздничной семантики на саму куклу и/или совершаемые с ней действия, что способствует закреплению последних в качестве символических манифестаций данного обряда или праздника. В качестве иллюстрации ко второму сценарию приведем следующий пример. Как известно, средоточием праздничной жизни были традиционные ярмарки, которые устраивались один-два раза в год и отличались разнообразием представленных на них глиняных игрушек, в том числе зоо– и антропоморфных. Например, на ярмарке, приуроченной к вятской «свистопляске», продавали «барыней, кавалеров, медведей, коров, козлов, лошадей, пышнохвостых птиц и, конечно же, дешевых уток свистулек» [Энциклопедия земли 1998, с. 341]. Согласно легенде, «куклы из глины, расписанные разными красками и раззолоченные», продаются на «свистунье» «в честь вдов», оставшихся после избиения вятчанами устюжан [Хитрово 1826, с. 273 (цит. по: Зеленин 1995, с. 135)]. Таким образом, местный игрушечный промысел получает вторичную мотивацию на основе исторических событий, а изготавливаемые к празднику куколки обретают новое значение в рамках семантики праздника.

Вместе с тем обрядовая или праздничная символика антропоморфных фигурок вовсе не исключает возможности их использования в игровых практиках. Об этом свидетельствуют случаи употребления в игре обрядового зоо– и антропоморфного печенья от выпекавшихся на Сорок мучеников «жаворонков» и «куликов» до святочных и крещенских «козуль», «коньков» и «коровушек» [многочисленные примеры см.: Страхов 1991; Русский праздник 2001]. Т. Л. Сухотина-Толстая в своих мемуарах («Детство Тани Толстой в Ясной поляне») вспоминает: «Еще ранней весной мы играли очень любимыми нами жаворонками из ржаной муки, которые делал нам к 9 марта сын нашего тогдашнего повара – теперешний яснополянский повар – Сеня Румянцев. Жаворонки эти представляли из себя целое семейство. У главного жаворонка – у матки – была большая плоская спина, на которой сидела целая куча его детенышей. Иногда тут же было и гнездо с яйцами. Я украшала шеи всех маленьких жаворонков разноцветными шерстинками, а на шею матки всегда старалась достать красивую ленту. Этого разукрашенного жаворонка я возила на веревочке за собой на прогулке. Помню, как жаворонок тащился по таявшему от весеннего солнца снегу и как он от этого размокал. Когда он делался уже совершенно мягким и дряблым от воды – и начинал ломаться, то мне ничего не оставалось делать, как съесть свою игрушку. Она пахла мокрым снегом и конским навозом, но тем не менее казалась мне очень вкусной» [Сухотина-Толстая 1980; НКРЯ: Сухотина-Толстая 1910–1950].

Подобным образом использовались и красочные антропоморфные или зооморфные пряники, привозившиеся детям в подарок с ярмарки, которые выполняли роль своеобразных куколок, предназначенных не только для еды, но и для игры.

Илл. 92

Кукла как выражение ключевой семантики праздника или обряда.

Куклы, как и иные обрядовые артефакты, призваны предельно лаконично и выразительно отражать ключевые значения праздничных или обрядовых акций, в которых они используются – см. илл. 93, прикрепленные к изгороди молодые березки сомдор, олицетворяющие «духов земли» [ЛА БЕП, Кемеровская обл., телеуты]. Поскольку большинство традиционных обрядов, приуроченных к «переходным» датам календаря, использует символику свадьбы или похорон, то неудивительно, что их характерным атрибутом у многих народов являются куклы в свадебном или похоронном облачении [Соколова 1978, с. 48–70]. Так, небольшие куколки, изображающие девушек-невест – иногда тщательно выполненные с соблюдением деталей внешности и одежды, а в других случаях довольно абстрактные и стилизованные – были неотъемлемой деталью убранства болгарских кукеров – см. илл. 92 [Вакарелски 1977] и цв. вкл. 1. В книге Ж. Стаменовой приведен ряд фотографий [Стаменова 1982, с. 68, 69, 86 и след.], на которых хорошо видны кукольные фигурки девушек на верхней части остроконечных головных уборов ряженых-«кукеров». На высокой островерхой мохнатой шапке кукера из села Габрово Старозагорского округа укреплена куколка в виде девушки-«невесты» в белом платье и белой повязке [Стаменова 1982, с. 69], а на колпаке кукера из села Васил Левски из Пловдивского округа фигурка уже почти слилась с навершием колпака, который увенчан мохнатым помпоном с прядью волос, а нижняя часть фигурки обозначена стилизованным розаном – знаком девушки [Стаменова 1982, с. 68]. На кукерских масках из селений в окрестностях Казанлыка, изготовленных из цельной козьей шкуры, «лицо» обозначено белым или черным платком с вышитыми или апплицированными чертами внешности, а в верхней части маски между торчащих козлиных ушей (иногда их заменяют куски шкуры с задних конечностей козы) закрепляется кукла в виде фигурки женщины [Стаменова 1982, с. 86].

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу