Коэффициент семейности уточнялся и корректировался также и ведомственными инструкциями. Например, для транспортных рабочих он брался таким же, как для угольщиков и семей горных рабочих, то есть 3,5–4 чел. Немецкий архитектор Рудольф Волтерс, работавший в 1932–1933 гг. в Новосибирске, вспоминал, что при проектировании поселка им. Эйхе, предназначавшегося для железнодорожных рабочих при паровозоремонтном заводе и сортировочной станции, он при расчетах, опираясь на «статистику и нормы народного комиссариата», вычислял общую численность поселка (на 6 800 рабочих) в количестве чуть меньше чем 25 тыс. чел., то есть с коэффициентом семейности 3,65.

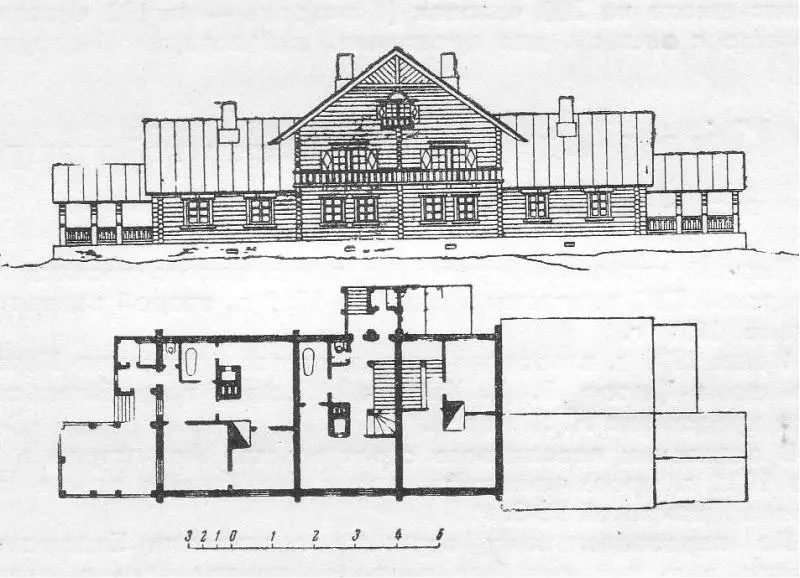

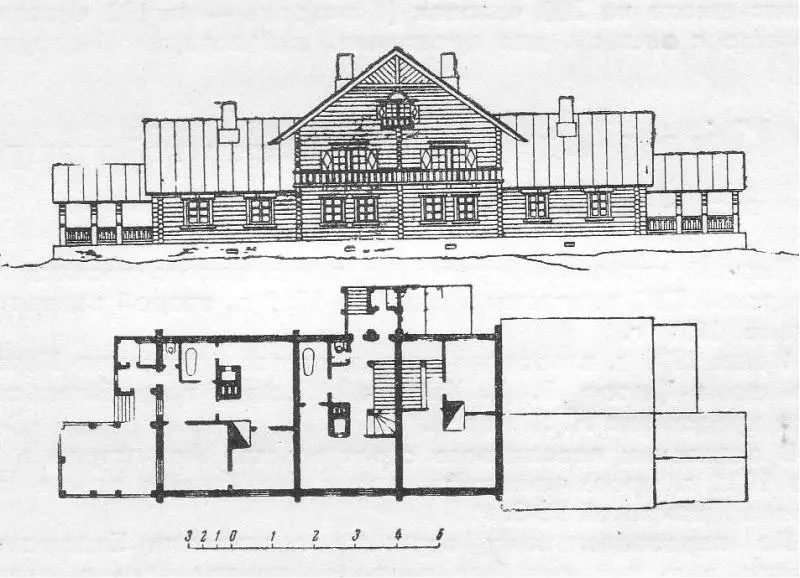

Рис. 103. 4-квартирный жилой дом в рабочем поселке при Кизелковской электростанции. Проект. Выполнен в Архистрое ВСНХ. 1921

Осуществляя проектные расчеты населения соцгородов, советская власть исходила из убежденности в том, что традиционная патриархальная семья – многодетная, многопоколенческая – должна быть разрушена. Сталинская система контроля и репрессий строилась на стремлении разорвать связи внутри общностей (семейных, корпоративных, этнических и т. д.), целенаправленно стремилась отделить молодое поколение от старого для того, чтобы прервать естественную передачу ценностей, мировоззрения и пр., заменяя ее советской идеологией и марксистско-ленинской пропагандой.

И очень эффективно осуществляла это практически. Примеров тому огромное количество: формирование коммун молодежи; рабочих общежитий (бараки) для комсомольско-молодежных бригад, куда вселяли только тех, кто трудился, то есть только рабочих и служащих, отрывая их тем самым от родителей. Той же цели служили детские сады и интернаты, пионерские лагеря – они на временной и постоянной основе «извлекали» детей, подростков, молодежь из-под влияния старшего поколения. Этой же цели, безусловно, служила армейская служба – после демобилизации молодые люди редко возвращались на постоянное место жительства в родительский дом.

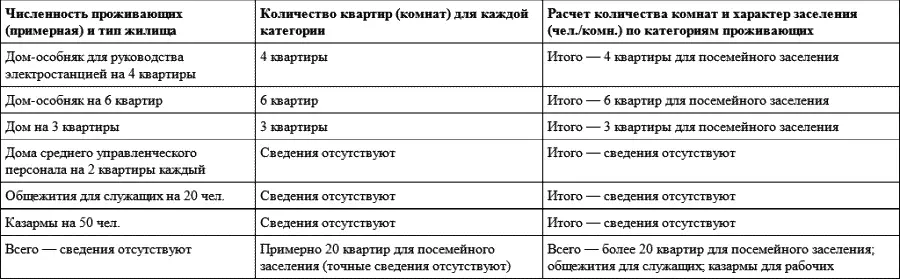

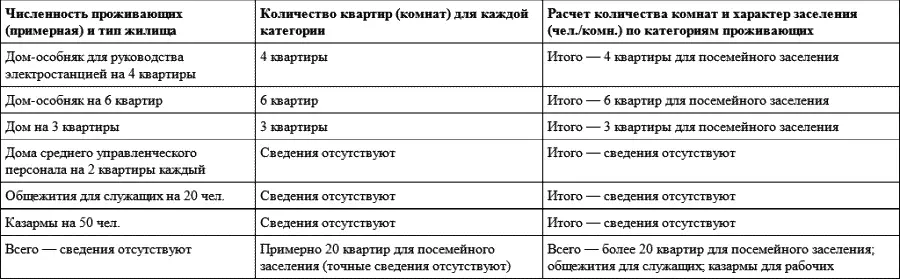

Значительно более широкая типология жилища, чем в поселке при Саратовском государственном заводе сельскохозяйственных машин и орудий «Звезда», представлена в проекте рабочего поселка при Кизеловской электростанции, составление генерального плана которого было начато в феврале 1921 г. [465]Он состоял из шести типов домостроений: а) казарма на 50 чел. [466]; б) общежитие служащих на 20 чел. [467]; в) многоквартирный жилой дом на две квартиры (трех видов) [468]; г) многоквартирный жилой дом на три квартиры; д) многоквартирный жилой дом на четыре квартиры [469](рис. 103); е) многоквартирный дом на шесть квартир [470](табл. 5).

Через некоторое время после начала проектирования (в 1922 г.) проектное задание было изменено. Теперь проектировались иные типы сооружений – в большей степени ориентированные на коммунальный тип заселения: а) казармы, б) общежития, в) бараки; г) 5–6-квартирные жилые дома с 3–4-комнатными квартирами; д) 8-квартирные жилые дома с 2–3-комнатными квартирами; е) блокированные (спаренные) жилые дома [471]. При этом произошло планировочное разделение поселения на две части – поселок для рабочих и поселок для служащих [472].

Таблица 5. Типология жилища и характер заселения жилого фонда рабочего поселка при Кизеловской электростанции (первоначальное задание, 1921 г.)

В поселке для рабочих предполагалось построить: а) казармы по 50 человек каждая с общими спальнями по 6–10 человек, со столовыми, кухнями, читальнями и сушилками; б) бараки на 150–300 чел. для сезонных рабочих; в) общежитие на 75 человек с отдельными комнатами, частью для женатых, со столовыми, кухнями, читальнями; г) 8-квартирные жилые дома с 2–3-комнатными квартирами (приблизительно на 75 человек каждый) [473]. Проект барака на 300 чел. выполнялся в 1920 г., и к середине августа 1920 г. он был частично возведен. Он состоял из четырех отделений: по две спальни для холостых и семейных, общей вместимостью на 120 и 152 чел. холостых и на 140 чел. семейных. В бараке были предусмотрены умывальня и сушилка (отдельно для холостых и семейных); в средней части – столовая со сценой и кухней [474](рис. 104).

Поселок для служащих включал: а) дом заведующего электростанцией (40–50 кв. саж., то есть 182–227,5 кв. м), б) два блокированных 2-квартирных дома для помощников заведующего электростанцией (30–35 кв. саж., то есть 64–74,5 кв. м), в) 5–6-квартирные жилые дома с 3–4-комнатными квартирами (примерно на 60 чел.), г) общежития для служащих на 60 человек по 1–2 комнаты на служащего [475](табл. 6).

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу