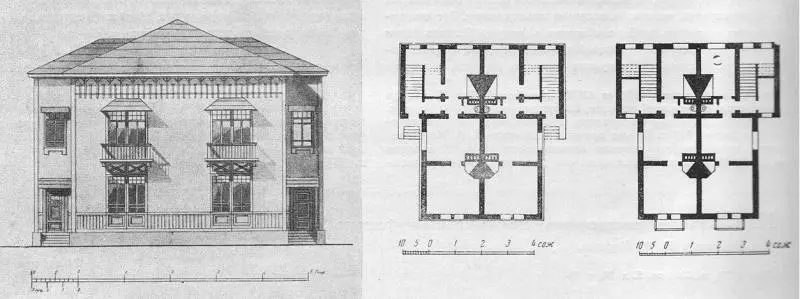

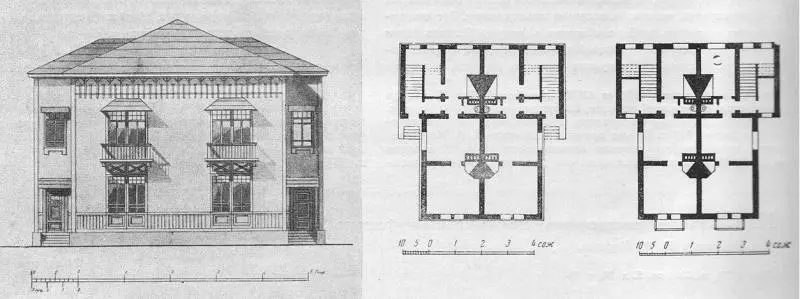

Рис. 102. Проект жилого дома в рабочем поселке при Ярцевской мануфактуре. Фасад, план. 1919

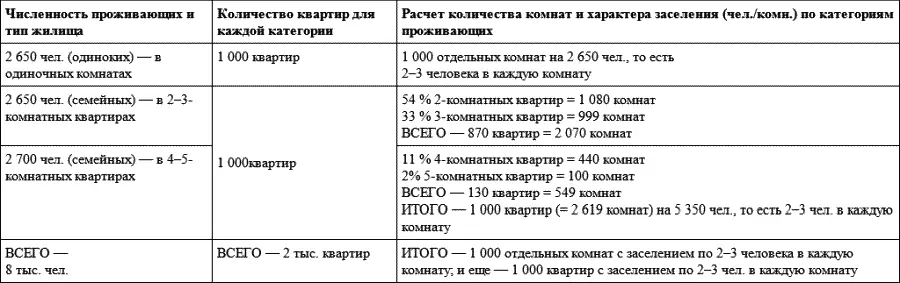

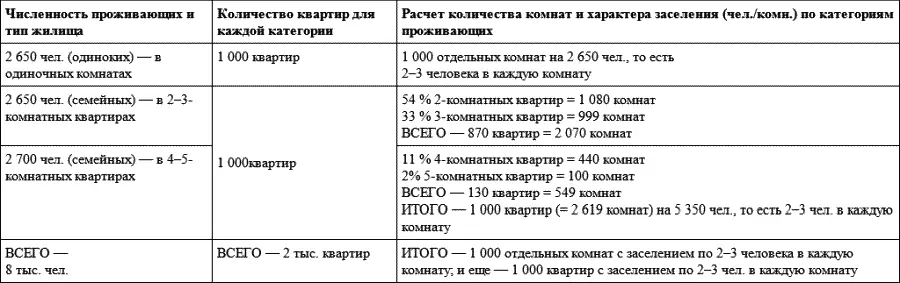

Пояснительная записка к проекту поселка при Саратовском государственном заводе сельскохозяйственных машин и орудий «Звезда», составленная правлением завода, предписывала несколько более широкую типологию жилища: а) гостиница (200 однокомнатных и 50 двухкомнатных номеров); б) 2–4-комнатные квартиры; в) особняки (на 2, 3, 4 комнаты) [462]. Программой предусматривалось проектирование 2 тыс. квартир (1000 – для одиноких и 1000 – для семейных рабочих) с размещением в них 8 тыс. человек населения. Для трети всего населения (одинокие рабочие) намечалось проживание в одиночных комнатах, для трети – в семейных квартирах и для трети (семьи с родственниками) – в семейных квартирах большей площади. В процентном отношении состав квартир дифференцировался следующим образом: 2-комнатных – 54 %, 3-комнатных – 33 %, 4-комнатных – 1 %, 5-комнатных – 2 % [463].

Несмотря на то что в программе прямыми словами никак не выражался коммунальный характер заселения домостроений, произведенный нами расчет доказывает, что именно таковым предполагалось реальное заселение квартир – в каждую комнату по семье из 2–3 человек (табл. 4).

Таким образом, однокомнатные квартиры фактически становились своеобразными однокомнатными общежитиями, так как в каждой из них предполагалось проживание 2–3 холостых людей (не родственников). А семейные квартиры превращались в коммунальные, так как каждая из них заселялась покомнатно-посемейно: в 2-комнатную – 4–6 чел., в 3-комнатную – 6–9, в 4-комнатную – 8–12, в 5-комнатную – 10–15, то есть в каждую комнату – по одной семье из 2–3 человек.

Здесь необходимо оговориться в отношении расчетного коэффициента семейности. Динамика изменения этого коэффициента в расчетах при проектировании жилища и рабочих поселков такова: в 1919 г. он принимался опытным путем в размере 2,7. Таковым он был при расчете численности населения названного выше рабочего поселка при Саратовском государственном заводе сельскохозяйственных машин. В итоге на 3 тыс. рабочих общая численность населения поселка получалась равной 8 тыс. чел. Кстати, этот расчет подвергался серьезной критике проводившего экспертизу проекта архитектора В. Семенова. Он указывал на заниженную численность среднего размера семьи: «…население поселка при его окончании надо исчислять не в 8, а тысяч в 10–12…», потому что коэффициент семейности должен приниматься в расчет в размере 3,3–4 чел.

В 1926 г. на основе статистических данных, полученных в результате всесоюзной переписи населения, коэффициент был определен в 3 чел. Именно поэтому в проекте Уральского машиностроительного завода в Свердловске проектировщики Гипромеза, исходя из постановления Технического совета ГЭУ ВСНХ СССР от 26–30 ноября 1926 г., принимали к расчету «показатель средней семейности – 3 человека». Таким же он оставался и в обоих вариантах проекта рабочего поселка при тракторном заводе им. Ф. Дзержинского в Сталинграде, выполненного также в Гипромезе в 1927–1928 гг.

Таблица 4. Типология жилища и характер заселения жилого фонда поселка при Саратовском государственном заводе сельскохозяйственных машин и орудий «Звезда» (1919 г.) [464]

Однако к концу 1920-х гг. ситуация изменилась: постоянно увеличивавшийся приток в города и на стройки первой пятилетки многосемейного крестьянского населения приводил к увеличению этого показателя. Например, в проекте Магнитогорского металлургического завода, выполненном в 1929 г. все тем же Гипромезом, коэффициент семейности принимается уже в размере 3,5 чел. А вот при определении Стандартгорпроектом в 1930 г. расчетной численности населения Новокузнецка коэффициент семейности вновь принимается почти равным 3 (точнее 3,075). То же и в программе конкурсного проекта рабочего поселка в районе рудника им. А. Рыкова близ станции Бобрик-Донской Рязанско-Уральской железной дороги, заданной Московским архитектурным обществом в конце 1929 г., где коэффициент семейности взят в еще более малом размере – 2,9.

Важно подчеркнуть, что для определенных категорий рабочих, занятых на тяжелых физических работах (в частности, в угольных бассейнах), где участие женского труда в основном производстве являлось ограниченным, в состав коэффициента семейности включалась «дополнительная единица» – неработающая домохозяйка. Например, исходя из этого факта при проектировании соцгорода Московского электрохимического комбината (1930 г.) коэффициент семейности принимался равным 3,5–4 чел.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу