Большая часть сотрудников кафедры находилась в рядах действующей армии. Основная тематика научно- исследовательских работ, проводимых в это время немногочисленным научным составом кафедры (Б. Г. Тявкин, Г. И. Трубников, В. И. Анохин, и.о. ректора И. Ф. Карнаухов), была посвящена помощи производству, в том числе замене дефицитных топлив. Одна из работ по переводу бензиновых автомобильных двигателей на керосин и твердое топливо с использованием газогенераторных установок была отмечена соответствующими наградами Правительства Казахской CCP.

В 1943 г. институт возвратился в Москву. Наряду с большой работой по восстановлению кафедры, ее оборудования, налаживания педагогического процесса коллектив продолжал научные исследования.

В конце Великой Отечественной войны на кафедру возвратился В. Н. Болтинский. Доцент Г. И. Седов был назначен директором МИМЭСХ, а доцент И. Ф. Карнаухов заместителем директора по учебной и научной работе. На кафедру возвратились из рядов армии доценты А. И. Курганов, В. Н. Косарев, Е. М. Любинский.

До конца войны и далее коллектив кафедры, кроме учебно-методической работы, много сил и труда затратил на восстановление всех учебных помещений и их оборудования.

Преподаватели и лаборанты часто направлялись в МТС и совхозы Московской области для оказания помощи производству. Много внимания было уделено восстановлению учхоза Степаньково, хозяйство которого было разрушено в период оккупации.

Восстановительный период на кафедре продолжался примерно до 1948 г. Он осуществлялся без снижения темпов и качества всей учебно-методической и научно-исследовательской работы. Продолжалось совершенствование учебного процесса, создание новых методических пособий и разработок.

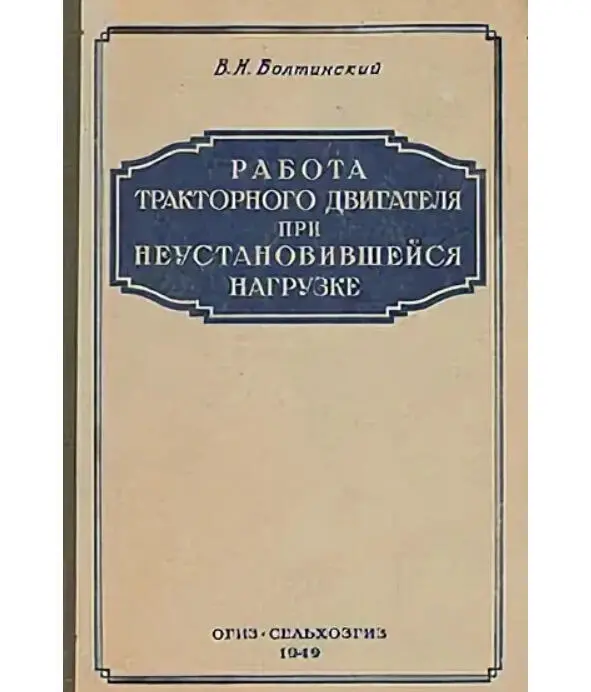

В период до 1948 г. был завершен комплекс крупных работ, начатых В. Н. Болтинским еще до войны, по теме «Исследование работы тракторного двигателя при неустановившейся нагрузке» и блестяще им защищена в 1947 г. докторская диссертация, а в 1948 г. ему было присвоено звание профессора.

Для проведения данного исследования были созданы на кафедре специальные стенды, позволяющие при исследованиях тракторных двигателей имитировать нагрузку на их валу по заданному закону. В результате исследования были предложены зависимости для определения мощности двигателя с учетом неустановившейся нагрузки и уточнены методы расчета маховика. Теория неустановившихся нагрузок, впервые разработанная В. Н. Болтинским, явилась крупным вкладом в методику и практику проектирования и расчета тракторных двигателей и их эксплуатации, значительно повышая их эксплуатационные качества.

Успешно совершенствовалась и развивалась на кафедре аспирантура. К 1948 г. было защищено 16 кандидатских диссертаций. Коллектив кафедры оказывал значительную помощь производству и проводил большую консультативную и информационную работу.

В 1949 г. В. Н. Болтинский, по результатам своих многолетних исследований опубликовал в Сельхозгизе (16-я типография Главполиграфиздата) объемом 14 п.л. и тиражом 35 тыс. экземпляров монографию «Работа тракторного двигателя при неустановившейся нагрузке». В этом труде он доказал, что реальные условия работы тракторного двигателя по характеру нагрузки значительно отличаются от сложившихся представлений, т.е. фактическая отдача двигателя заметно отличается от его паспортных показателей. Несмотря на очевидность, эта «истина» стала настоящим открытием для специалистов и вызвала большой резонанс и интерес в научных кругах. И как факт признания заслуг ученого, монография «Работа тракторного двигателя при неустановившейся нагрузке» была отмечена в 1952 г. Сталинской государственной премией.

Монография В. Н. Болтинского «Работа тракторного двигателя при неустановившейся нагрузке». Обложка книги

Действительно, значение монографии В. Н. Болтинского, ее основных положений для развития науки о тракторе трудно переоценить. В сочетании с развитием прикладных разделов кибернетики она открыла новый этап в развитии теории трактора. Дело в том, что в 1950—1960-е гг. в науку о тракторе стали внедряться теория вероятностей и теория случайных функций. В вузах и НИИ появились первые электронно-вычислительные машины, с помощью которых трактор стали изучать как единую динамическую систему, состоящую из отдельных колебательных звеньев и оснащенную регулятором скорости [Кутьков Г. М., Ерохин М. Н., Дидманидзе О. Н., Алипичев А. Ю., 2019, с. 69]. Так, на основе сочетания теории случайных функций и теории регулирования получили широкое развитие и распространение методы математического и электронного моделирования случайных динамических процессов для изучения тяговой динамики, плавности хода трактора и т. п. Было показано, как на работе трактора отражаются особенности рельефа и профессионализм отдельно взятого тракториста.

Читать дальше