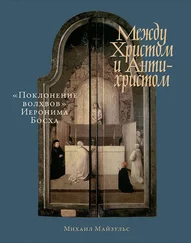

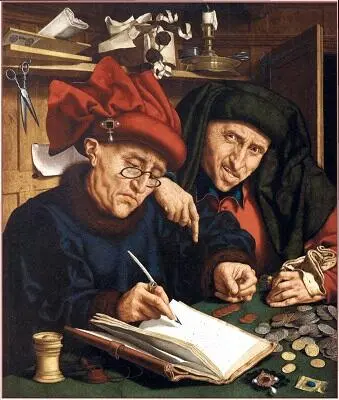

239 Квентин Массейс. Сборщики налогов, конец 1520-х гг. Vaduz/Vienna. Liechtenstein Collection.

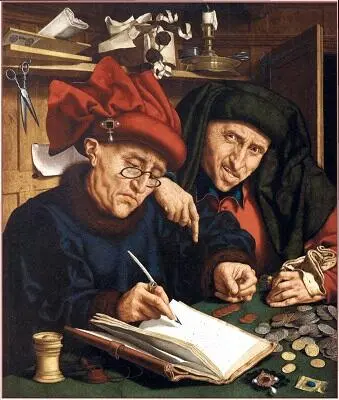

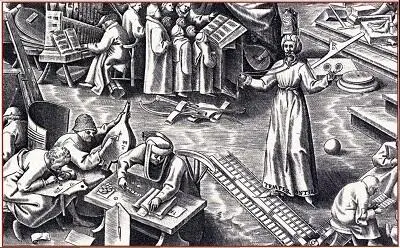

А умеренность ассоциировалась с тщательностью, измерениями и учетом. На известной гравюре, сделанной по рисунку Питера Брейгеля Старшего, женщина, символизирующая эту добродетель, держит в руках очки. А слева от нее за столом сидит счетовод в примерно такой же старинной одежде, как на картине Массейса. Он тоже отсчитывает монеты и сверяет результат с тем, что записано в его гроссбухе [270] Haag 2018. № 38, 45.

[240]. На изображениях Умеренности очки олицетворяют точность и внимание к мелочам, а в денежных делах без них никуда. Но можно ли из этого заключить, что Массейс представляет своих мытарей чуть ли не как эталон практической добродетели? Вряд ли. Для этого у персонажа в зеленом шапероне оскал слишком зверский.

240 Филипп Галле. Умеренность (гравюра по рисунку Питера Брейгеля Старшего), ок. 1559–1560 гг. New York. The Metropolitan Museum of Art. № 26.72.43.

Персонификация Умеренности. Ha голове у нее часы, в зубах — уздечка, в руке — очки, а под ногами — лопасти мельницы. Все эти технические изобретения (ветряные мельницы такого типа появились в Европе в XII в., очки — в XIII, механические часы — в XIV в.) превращаются в символы самоконтроля: над временем своей жизни, над тем, что человек говорит, и над тем, куда устремляет взор.

Очки время от времени появлялись на иллюстрациях к протестантским памфлетам или летучим листкам, обличавшим пороки римских понтификов и всего католического духовенства. В 1568 г. швейцарский художник Тобиас Штиммер выпустил сатирическую гравюру под названием Gorgoneum caput («Голова Горгоны»). На ней фигура папы, словно на картинах Арчимбольдо, сложена из различных предметов — литургических сосудов, булл, Библии с папским гербом, монстранцы с гостией, колокола и других атрибутов католического культа. А вокруг понтифика притаились звери-клирики, как волк в епископской митре, пожирающий кроткого агнца, или осел в очках, олицетворяющий невежество «папистов».

Игра в отражения

Что видно в средневековых зеркалах?

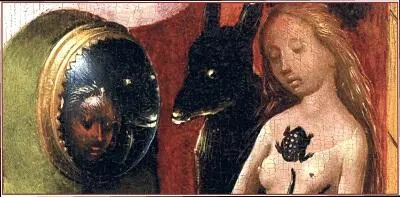

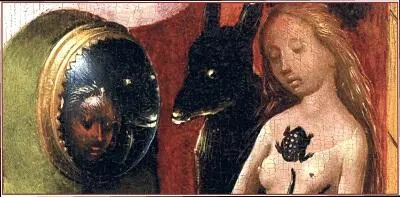

дно из самых известных зеркал в истории средневекового искусства закреплено на заду у демона. На правой, адской, створке «Сада земных наслаждений» Иеронима Босха черный бес с ослиной головой обнимает распутницу (суть ее греха можно узнать по жабе, сидящей у нее на груди) и глядит в круглое стеклянное зеркало

дно из самых известных зеркал в истории средневекового искусства закреплено на заду у демона. На правой, адской, створке «Сада земных наслаждений» Иеронима Босха черный бес с ослиной головой обнимает распутницу (суть ее греха можно узнать по жабе, сидящей у нее на груди) и глядит в круглое стеклянное зеркало [271] Belting 2005. P. 35, Fig. P. 40.

[241]. Оно не плоское — такие в те времена еще не умели делать, а выпуклое. В полукруглом стекле отражаются его сверкающие глаза и ее лицо, освещенное всполохами пламени. Сама нечистивица на себя не смотрит, а бессильно лежит, опустив глаза или погрузившись в беспамятство. Вряд ли Босх имел в виду, что она мертва, — ведь душам грешников до Страшного суда и грешникам, воссоединившимся со своими телами после всеобщего воскресения, умирать уже некуда. Но зачем на зеленом заду демона с ногами-ветками понадобилось зеркало? На своих изображениях преисподней и в инфернальных сценах дьявольских наваждений Босх любил превращать самые обычные предметы, например, музыкальные инструменты, в орудия пыток. Однако у зеркала и в мире Босха, и во всем средневековом воображаемом был совершенно особый статус.

241 Иероним Босх. Сад земных наслаждений (фрагмент), ок. 1490–1500 гг. Madrid. Museo del Prado. № P02823.

Зерцала спасения и погибели

История зеркала, как, впрочем, и биография любого предмета, пишется на пересечении техники, социальных практик и метафорики [272] См.: Мельшиор-Бонне 2005. См. также: Джеймс, Торп 1997. С. 306–313.

. Можно рассказать о том, как в разные времена выбирали сплавы и полировали металл, чтобы получить самое четкое отражение; как стали изготавливать выпуклые стеклянные зеркала, заполняя сделанный стеклодувом шар амальгамой; как потом научились делать плоские зеркала, которые давали намного более ясное изображение… История зеркал так завораживающе многогранна, потому что ее нельзя отделить от истории отражений и всех фантазий или страхов, которые в разные времена их окружали. В средневековой христианской культуре зеркало — один из самых универсальных и при этом противоречивых образов. В разных контекстах отражение могло олицетворять знание или заблуждение, путь спасения или путь погибели, служило Богу или Сатане [273] Garnier 2003. Р. 223–228.

. Средневековая метафорика, связанная с отражениями, конечно, опиралась на античную традицию. Но для богословских размышлений об отношении между человеком и Богом особое значение имели два кратких упоминания зеркала, которые можно найти в Ветхом и Новом заветах. Первое — из ветхозаветной Книги премудрости Соломона (7:26), где Премудрость была названа «отблеском вечного света и чистым зеркалом ( speculum sine macula ) действия Божия и образом благости Его». В христианской традиции Премудрость была отождествлена с Девой Марией. А в этой строке видели доказательство особого статуса Богоматери как зеркала, в котором отражается величие Господне, либо указание на ее девственность — чистоту без единого пятнышка. Противопоставляя условное и ограниченное знание о Боге, которое доступно человеку (даже праведнику) в этом мире, и неизреченное счастье слияния с Ним, которое откроется в Царствии Небесном, средневековые богословы из века в век цитировали Первое послание к коринфянам (13:12). По словам апостола Павла, «мы видим теперь лишь смутное отражение ( per speculum in œnigmate ), но однажды увидим все лицом к лицу. Теперь я знаю Его лишь отчасти, но однажды познаю так, как и Он познал меня» [274] Перевод библеиста Андрея Десницкого.

. Отражение в зеркале тут служит метафорой для неполного, искаженного знания, замутненного последствиями грехопадения. Августин, один из самых влиятельных богословов западной церкви, так писал в своей «Исповеди» (ок. 397–400 гг.): «И хотя я ничтожен пред лицом Твоим и считаю себя "прахом и пеплом", но я знаю о Тебе нечто, чего о себе не знаю. Мы видим, конечно, "теперь лишь смутное отражение", а не "лицом клицу", и поэтому, пока я странствую вдали от Тебя, я ближе к себе, чем к Тебе…» (X, 5) [275] Аврелий Августин 1991. С. 240. Цитата из Первого послания к коринфянам скорректирована по переводу Андрея Десницкого.

. [Античные и средневековые зеркала чаще всего были круглы. Диск, который вбирает в себя образы окружающих предметов, служил одной из главных метафор познания и олицетворял мир, открывающийся взору человека [276] Мельшиор-Бонне 2005. С. 161–162, 294–298.

. Отражение — это изображение, созданное не руками мастера, а самой природой, сотворенной Богом. В Средние века огромное количество богословских, философских, исторических, естественнонаучных, нравоучительных трактатов, которые предлагали исчерпывающий свод каких-либо знаний о мире или эталон, которому подобает следовать, называли «зерцалами»: speculum на латыни, miroir по-французски или Spiegel по-немецки. Зерцало природы, зерцало истории, зерцало морали, зерцало человеческого спасения, зерцало грешников и грешниц, зерцало веры, зерцало примеров, зерцало Церкви, зерцало государей, зерцало музыки, зерцало дев, зерцало дам, зерцало глупцов… [277] Мельшиор-Бонне 2005. С. 177–182; Pomel 2003; Grabes 2009.

В VIII в. Дуода (или Додана), графиня Септиманская, к шестнадцатилетию старшего сына Вильгельма, с которым ее разлучил муж, написала сборник наставлений о том, как юноше следует жить. Описывая свой труд, она прибегла к метафоре зеркала: «Увещательница твоя, Додана, всегда рядом, сын, и если меня не будет, умру, что произойдет в будущем, у тебя останется это напоминание, книжечка, чтобы, словно в зеркальном изображении, ты мог, читая духом и плотию, видеть меня и Бога, умоляя Его о заступлении» [278] Дуода 2006. С. 353.

. то же время искаженный, нечеткий и мимолетный образ, который возникает в зеркале, напоминал о всевозможных заблуждениях, иллюзиях, (само)обмане и наваждениях, которыми дьявол стремится завлечь человека в свои сети. Ведь в отражении правое становится левым, а левое — правым; смутная картинка, созданная зеркалом, напоминает оригинал, но ему не тождественна; появляется, а потом исчезает.

Читать дальше

дно из самых известных зеркал в истории средневекового искусства закреплено на заду у демона. На правой, адской, створке «Сада земных наслаждений» Иеронима Босха черный бес с ослиной головой обнимает распутницу (суть ее греха можно узнать по жабе, сидящей у нее на груди) и глядит в круглое стеклянное зеркало

дно из самых известных зеркал в истории средневекового искусства закреплено на заду у демона. На правой, адской, створке «Сада земных наслаждений» Иеронима Босха черный бес с ослиной головой обнимает распутницу (суть ее греха можно узнать по жабе, сидящей у нее на груди) и глядит в круглое стеклянное зеркало