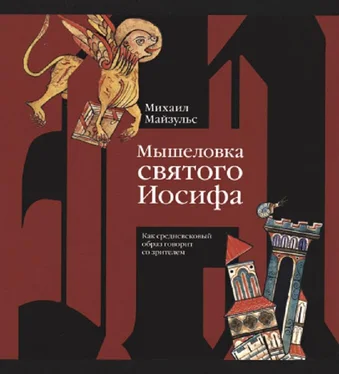

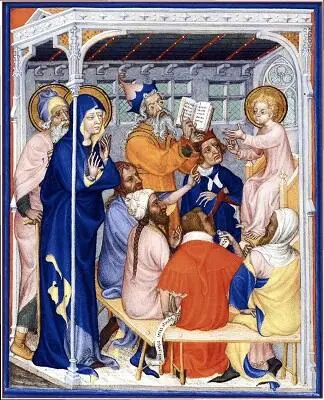

224 Роскошный часослов герцога Беррийского. Париж, ок. 1380 г. Paris. Bibliothèque nationale de France Ms. NAL 3093. Fol. 62.

Двенадцатилетний Иисус в Иерусалимском храме наставляет иудейских учителей об истинном смысле ветхозаветного Закона. И «все слушавшие Его дивились разуму и ответам Его» (Лк. 2:47). Один из них, старик, который что-то показывает ему в тексте Писания, изображен в очках. Еврейские книжники здесь вовсе не демонизированы и, более того, признают правоту Иисуса. Тем не менее сам сюжет противопоставляет подлинную мудрость Христа (он восседает на престоле как истинный учитель и, загибая пальцы, перечисляет доводы) и ложное или по меньшей мере неполное знание собравшихся вокруг книжников.

На фреске в Ассизи один из языческих мудрецов, полемизирующих с мученицей, придерживает на носу очки, а другой рассматривает текст в книге с помощью лупы [254] Hardi 2007. P. 22–25, Fig. 12, 13; P. 280. См. также: Daxecker 1997. P. 170–171 (Fig. 4), 280.

. ту же эпоху очки стали появляться и на многочисленных изображениях иудейских книжников, фарисеев и иерархов.

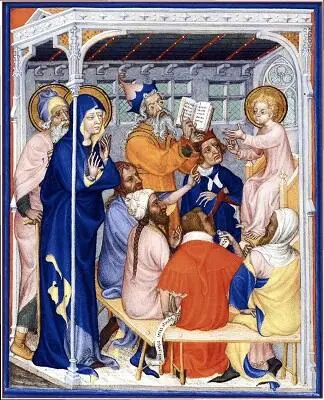

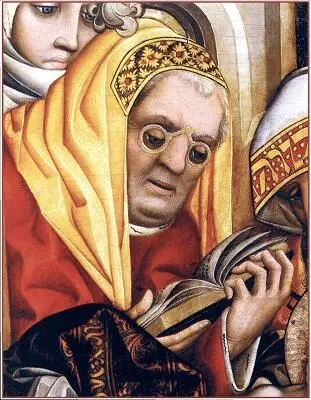

225 Мастер алтаря Тухеров. Обрезание Господне (фрагмент), ок. 1440–1450 гг. Aachen. Suermondt-Ludwig-Museum.

На глазах у Марии и Иосифа, которые остались за занавесью, могель делает младенцу Христу обрезание. В позднесредневековой католической иконографии первая кровь, пролитая Иисусом, часто предстает как предвозвестие грядущих Страстей. За младенцем стоит иудей в очках, устремивший взор не на него, а в книгу. Возможно, эта деталь подчеркивала, что иудеи не видят истинного смысла собственного Писания, которое, по убеждению христианских богословов, полно пророчеств о Христе.

На иллюстрациях к Новому Завету их можно увидеть на носу у «учителей», перед которыми двенадцатилетний Иисус проповедовал в Иерусалимском храме (Лк. 2:46–47); первосвященников, которые, подкупив Иуду, обрекли Иисуса на смерть (Мф. 26:14–15, Мк. 14:10–11, Лк. 22:2:1–6); иудеев, которые в Синедрионе обрушились с обвинениями на диакона Стефана, ставшего первым христианским мучеником (Деян. 6:9–15, 7:1-54), и т. д. [255] Daxecker 1997. P. 170–171, 173, 182–183, Fig. 6, 17, 18; Frugoni 2011. P. 25, Fig. 13; Hardi 2007. P. 292–297, Fig. 26–30.

[224–226]. Нa изображениях языческих философов или иудейских законоучителей очки, так же как в иконографии евангелистов или отцов церкви, могли просто напоминать об их учености и книжных занятиях, которые притупляют зрение. Однако в сюжетах, где иноверцы обличают, преследуют или истязают Христа и его святых, позднесредневековые мастера стремились изобразить врагов веры максимально отталкивающими.

226 Симон Бенинг. Молитвенник кардинала Альбрехта Бранденбургского. Брюгге, ок. 1525–1530 гг. Los Angeles. The J. Paul Getty Museum. Ms. Ludwig IX 19. Fol. 93v.

Рыжеволосый Иуда пришел к иудейским первосвященникам за своими тридцатью сребрениками. Тот из них, который пересчитывает монеты, похож на менялу или сборщика податей, как их в первой половине XVI в. изображали другие нидерландские художники, Квентин Массейс или Маринус ван Реймерсвале.

Утрированно уродливые лица, физические дефекты, непристойные жесты, экзотические или позорные одеяния — все детали облика и костюма должны были продемонстрировать зрителю их злобу и внутреннюю порочность. Потому вероятно, что и очки, оказавшись на носу римлян и особенно иудеев, приобретали новый, теперь уже негативный, смысл. Но какой? В культуре Средневековья физическая слепота или временное помрачение взора — одна из главных метафор, обозначавших интеллектуальное и нравственное ослепление, неспособность или нежелание узреть истину. Вокруг слепоты был выстроен целый арсенал обличительных образов, которые использовались в полемике против еретиков и иноверцев, прежде всего иудеев [256] Blumekranz 1966. P. 53–54, 64–66, 72–75, 105–110; Camille 1989. P. 178–180, 188–189; Zonno 2014; Lipton 2014. P. 61–62 и далее.

. постол Павел в Послании к римлянам (11:8, 10) сетовал на то, что большинство народа Израилева, которое отвергло Христа, ожесточилось, и глаза их помрачились. Вслед за ним христианские богословы на протяжении столетий повторяли, что иудеи, отказавшись признать Христа мессией, обещанным их пророками, слепы к истинному смыслу их собственного Писания. Они держатся за поверхность, мертвящую букву Ветхого Завета и не желают видеть, что его подлинный, глубинный смысл раскрывается в фигуре Христа — мессии, обещанного иудейскими пророками. В последние столетия Средневековья антииудейская иконография, которая стала как никогда разветвленной и агрессивной, постоянно возвращалась к обвинению в слепоте. На порталах готических соборов — в Страсбурге, Бамберге, Магдебурге и т. д. — можно увидеть двух дев: царственную Церковь ( Ecclesia ), невесту Христову, и отвергнутую Синагогу ( Synagoga ), которая олицетворяла Ветхий Завет и иудейский закон. Она понуро стоит, бессильно держа скрижали, корона с ее головы съехала, древко, на котором реял ее стяг, сломано, а глаза закрыты повязкой, обернутой вокруг головы, или вуалью, спускающейся на лицо [257] Ювалова 1983. С. 87–94, Илл. 92, 94, 96, 97, 99, 296.

. Этот образ, который возник за столетия до того, противопоставляет зрячую Церковь и слепую Синагогу, свет христианства и тьму иудаизма. Более того, на многих изображениях глаза Синагоги застилает не кто иной, как сам Отец лжи — Сатана [227]. Такие образы не просто изобличали иудаизм за его отказ признавать божественность Христа, но прямо демонизировали иудеев, представляя их как слуг дьявола. На миниатюре из немецкой «Исторической Библии» начала XV в. Синагога, извернувшись назад, в ужасе отшатывается от Распятия, но не видит ни Христа, ни Церковь в короне, которая собирает в чашу кровь Спасителя. Все из-за того, что у нее на плечах устроился бес, который рукой закрывает ее глаза, чтобы она не смогла узреть истину [258] Dresden. Sächsische Landesbibliothek. Ms. A 49. Fol. 189v. См.: Berger 2000. P. 32, III. 20.

. повязкой, закрывающей глаза, стали изображать не только Синагогу, но и самих иудеев [259] Pereda 2013. P. 116, 124, 126–127, 130, 140, 144–153, Fig. 1,4; Nirenberg 2015. P. 34–37, Fig. 1.3–1.5.

. Взглянем, например, на миниатюры, украшавшие «Бревиарий любви» — поэму-энциклопедию, написанную на провансальском языке монахом-францисканцем и трубадуром Матфре Эрмингау (ум. в 1322 г.).

Читать дальше