Ничего не имею против имени, однако Дежнёв там не был. Он не только не отметил ничего, что должен был очевидец (например, что поворотных оконечностей у азиатского материка имеется две — одна с мысом Дежнёва, простертым на восток, и, через 250 верст к юго-западу, другая — с мысом Чукотским, простертым на юг), но и заявил то, чего очевидец сказать не мог, ибо мыс Дежнёва совсем непохож на описанный им Нос. Напомню, Дежнёв описал мыс в трех сутках ходу от устья Анадыря, притом мыс северной ориентации, далеко уходящий в море, и прямо назвал его Носом [143] Позже, с XVIII в., Носом иногда называли любой мыс, а то и небольшой полуостров, однако у Дежнёва их указано на всём пути всего два, из чего и надо исходить.

.

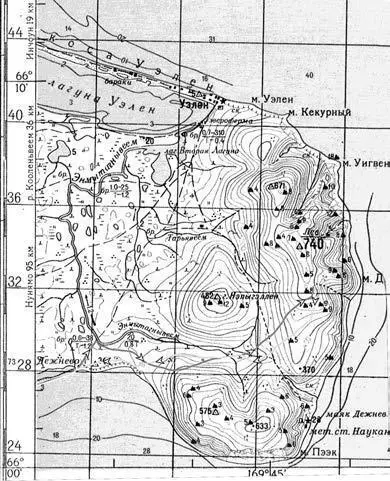

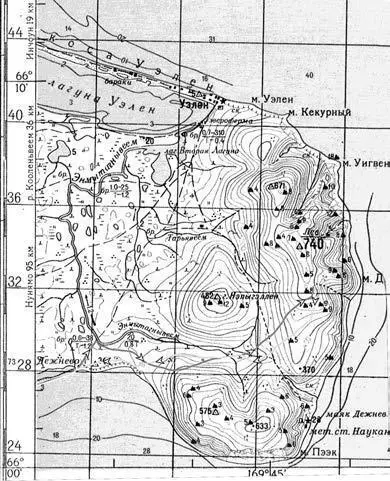

Мыс Дежнёва

Сторона квадрата равна 4 км

Мыс Дежнёва является просто восточной точкой округлого 20-вёрстного скалистого полуострова, а округлость является продолжением совсем прямой 13-вёрстной косы Уэлен, так что о мысе северной ориентации здесь речи нет. В целом полуостров простерт на восток, а его южная часть на юг. Единственный небольшой каменный мыс Уигвен, где можно с большой натяжкой увидать поворот пути и северную ориентацию, совершенно теряется в сравнении с другими мысами по пути с Колымы в Берингово море. Жить на нём негде, а до ближайшего острова (Ратманова) 47 км открытым морем, притом в стороне от возможного пути коча. Правда, прежде и на том острове жили эскимосы.

Спросят: зачем нам перечислять противоречия несуразной казённой версии, если все реалии знаменитого похода Дежнёва улеглись возле Чауна? Затем, что принято противоречий как бы не замечать и не только делать из этого себе выгоду, но и обучать учеников искусству лгать, а это уже серьёзно.

Кроме того, казённая версия, будучи ложной в своей основе, не даёт историкам изучать эпоху. Прежде всего, это касается бунта якутских казаков в 1647 году: несмотря на редкостную выгодность сюжета для классовой советской истории, он лишь редко и мельком упоминается историками, ибо рушит казённую версию похода Дежнёва.

Памятник Миллеру в Ханты-Мансийске

Ведь бунтари, потерпев неудачу, бежали в Чаунскую губу, где и поселились (о чём умалчивают), став через год основой отряда Дежнёва, чем обеспечили объясачение анаулов. Их вожак Василий Бугор позже стал служить Дежнёву ([РАЭ, с. 141] и др.), а тот, включив в свой отряд, избавил их от дыбы и плахи. Отказавшись выдать их властям, он сильно рисковал сам, и недаром писатель Михаил Кречмар назвал главу о Дежнёве «Работяга, не сдающий своих».

Затем, выпали из внимания историков все реальные попытки русских мореходов пройти вдоль арктического берега Чукотки. Если их и упоминают, то как попытки повторить вымышленное плавание Дежнёва, и никакого исследования не получается. А сами сведения прелюбопытны — см. Прилож.3.

* * *

Верил ли Миллер своей басне позже? Вряд ли. Когда ему через 15 лет случилось редактирвать «Географический лексикон» Федора Полунина, он, пользуясь отсутствием автора в Петербурге, щедро исправлял текст и вставлял недостающее. Так вот, ни Колымы, ни Анадыря, ни Чукотки в Лексиконе нет вообще, хотя они были к тому времени много раз и с разных сторон описаны. (Наоборот, Камчатка, открытая позже, описана подробно, с историей открытия.) Есть только статья «Анадырский острог» — про то единственное, что достоверно принадлежало воле и рукам Дежнёва. При отсутствии Анадыря и всего прочего она выглядит нелепо, так что приходится признать следы ножниц.

Вильям Робертсон, историк

Подозреваю, что Миллер не знал, как теперь лучше и правдоподобнее писать (Полунин мог и возразить публично), да и Запад, по всей видимости, счел построения Миллера несерьезными. Вопрос не изучен, но вот второй том знаменитой «Истории Америки» (1777 г.) знаменитого шотландского историка Вильяма Робертсона, чьи книги были весьма популярны и мгновенно переводились на разные языки, а позже иногда даже на русский. Он заявил, ссылаясь на Миллера, что в 1730-х годах русские офицеры,

«ободрённые смутными народными преданиями Сибири об успешном походе тысяча шестьсот сорок восьмого года вокруг северо-восточного мыса, пытались следовать тем же путём. Суда были снаряжены, в различное время, из рек Лена и Колыма; но в замерзшем океане, природа которого не предназначена для плавания, они подверглись многим бедствиям, не достигнув цели. Ни одно судно, снаряжённое русской властью, даже не обогнуло этого грозного мыса; знанием крайних областей Азии мы обязаны сухопутным исследованиям» [Robertson, с. 39].

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу