Чтобы попасть из Анюя в настоящую реку Анадырь, следовало, идя вверх по Анюю, загодя свернуть направо в один из многих безымянных (для русских) притоков и открыть там цепочку ручьев и озер, ведущую в приток Анадыря, что вскоре же (не позже 1650 г.) и было сделано.

Конечно, без «роспросу накрепко» пленных не обошлось (иначе русские искали бы путь много лет), но, судя по русскому имени озера Мелкорыбное, путь через него освоили русские. Заметим, что крохотное озерцо, исток Анадыря, носит имя чукотское, так что «на роспросе тот мужык сказал», вернее всего, про это место и этот путь, для лодок непригодный.

Едва «захребетный» путь на подлинный Анадырь был освоен, изнурительный морской путь на него через море и через Чаун потерял значение (напомню, в те годы даже из Лены в Колыму обычно плавали с зимовкой). К Чаунской губе еще сохраняли некоторый интерес, как к источнику моржовой кости, но когда в 1662 году Иван Рубец нашел тамошнюю коргу пустой (см. ниже), плавания прекратились, и различать Чаун и Анадырь нужды больше не было.

И всё же странно: почему Дежнев, выйдя с одной реки на другую, никак это не упомянул? Ну, во-первых, мог упомянуть (дошло лишь 3 отписки за 12 лет), во-вторых, тексты его беспорядочны (он мог диктовать «Анадырь» там, где мы бы писали «Анадырь старый» или «Анадырь новый»), а в-третьих, он сам мог не различать их. Это для нас Чаун и Анадырь разные реки, причем на картах они показаны в межень. Для него же тут была единая дорога жизни, где он как раз в межень плыть не мог. И там, где мы видим цепочку озёр, он, как мы знаем, видел цепочку «шивер» (точнее, плёсов между шиверами), полезных лишь в половодье, «по полеводе».

Возможно, что река эта, по его понятиям, текла на две стороны. За сто лет до него, да и сто лет позже, географы делали нечто похожее: рисовали полуостров Канин как остров, поскольку реки Чеша и Чижа, в половодье сливавшиеся, виделись ими как один водоток, как пролив.

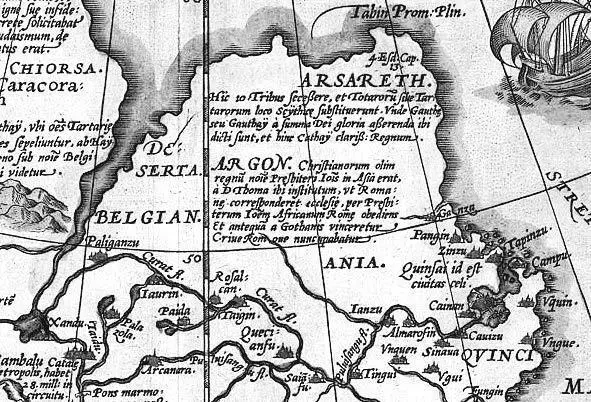

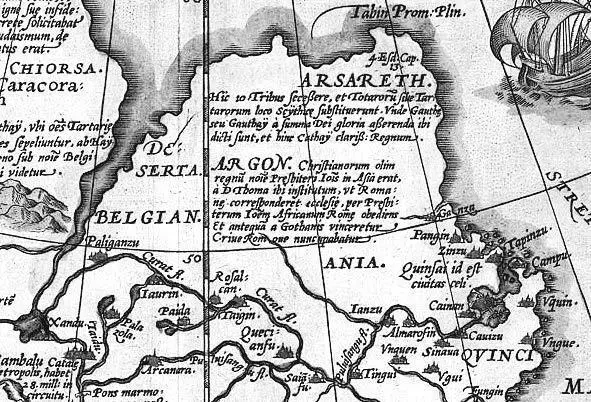

Рассматривая старинные карты, иногда приходится видеть сплошные водотоки между далекими морями — например, между Каспийским и Белым, между Каспийским и Карским. Обычно (но не всегда) такой сквозной водоток проходит через озеро. Лет за 80 до похода Дежнева нечто похожее рисовал и знаменитый Ортелий, притом как раз для Восточной Сибири: на карте 4 Очерка 1, если ее увеличить, таким служит озеро Xandu, из которого можно попасть как в Северный океан, так и в Восточный (см. карту на след. стр.). Была такая пара озер (Большое и Малое Верхние) и на пути Дежнева. Может быть, он данный факт и не оценил, зато это мог сделать Курбат Иванов [139] Знаменитый первопроходец, автор первой карты части Байкала. Сменил Дежнёва в должности Анадырского приказчика в 1659 г. О нём см. далее.

, карты чертивший. Не исключено, что он-то и счел Анадырь текущим на две стороны.

Михаил Иванович Болов

Еще был как на Чауне, так и на подлинном Анадыре, Никита Семёнов, и он их различал: первую реку называл новой и захребетной, а вторую Погычей [РАЭ, с. 133]. Там Семенов пересказал отписку Стадухина (1649 г.), приведенную выше. А сам Стадухин в 1647 году писал, что послан «на новую реку Погычу и на Анадырь та же река» [Белов, 1973, с. 80], но в 1649 году писал уже просто «Погыча». То, что Погычей тогда называли Чаун, хорошо известно — в основном, благодаря М. И. Белову.

Остается вопрос: почему не попал на карты не только забытый волок между Чауном и Анадырем, но и общеизвестный волок между Малым Анюем и Анадырем, основной путь на Чукотку, которым пользовались все и долго?

Озеро Xandu на карте Ортелия, 1570

Наоборот, между истоками этих рек на картах всегда изображался хребет (см., например, верхнюю врезку на з дней обложке). Потому, думаю, что все акие волоки были профессиональной тайной землепроходцев. Но если так, то не стоит ожидать у Дежнёва или Курбата Иванова ни сведений о волоке между двумя Анадырями, ни разъяснения названий.

5. Иван Рубец и конец плаваний

Новое смешение названий видим через 6 лет после появления отписок Дежнёва, притом не в Колымском крае, а в казенной избе Якутского острога. Оттуда в Анадырский острог был послан казачий десятник Иван Рубец, поход которого подробно осветил историк Борис Полевой [Полевой, 1981; 1993]. К тому времени похолодание понемногу вынудило сборщиков ясака плавать из Лены не до Колымы, а только до Алазеи, откуда уже идти по рекам. Именно так направился в 1656 году Амос Михайлов с наказом сменить Дежнёва в должности Анадырского приказчика (он не доехал — см. далее).

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу