Наследник могилянства, Университет не оставляя Моховой перелетел на Горы.

На Моховой и на Горах изваян Ломоносов.

Там и там находим монументы Герцену и Огареву, размечающие перелет от детской клятвы на Горах к учению на Моховой.

Случай из XVIII века. Когда Екатерина в свой московский год (1775) не пожелала жить в Кремле за ветхостью дворца, то наняла или купила три частных дома на Волхонке, соединенные трудами Казакова во временный дворец, известный как Пречистенский. С отъездом государыни, ее монаршей волей, пристроенные временные части с тронным залом и представительным фасадом физически ушли на Воробьевы горы, на подклеты старого дворца царей, где сделались его последним воплощением.

Ф. Кампорези. Старый деревянный дворец на Воробьевых горах. 1790-е. Фрагмент.

Пречистенский дворец на фундаменте древнего Воробьевского дворца

А на Волхонке вместо зала до сего дня пустота – площадка через улицу от храма Христа Спасителя. Храма, проделавшего путь дворца в обратном направлении.

Дворец советов, не построенный на месте храма, тоже мог перелететь. Отказ от замысла дворца в 1957 году сопровождался новым конкурсом проектов, адресованным на Воробьевы горы. Что предлагал еще Аполлинарий Васнецов, когда высказывался против сноса храма Христа Спасителя.

Сообщение между Горами и Занеглименьем подобно ветру, сильному и постоянному. Вернее, встречным двум ветрам, поочередно дующим. Это ветра господствующие в московской топографии: ось юго-запад / северо-восток. (Андрей Балдин назвал положенный по ветру Метромост Ветромостом .)

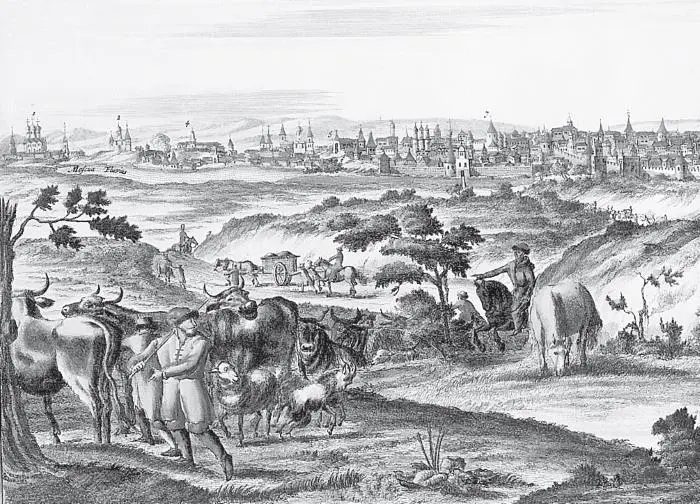

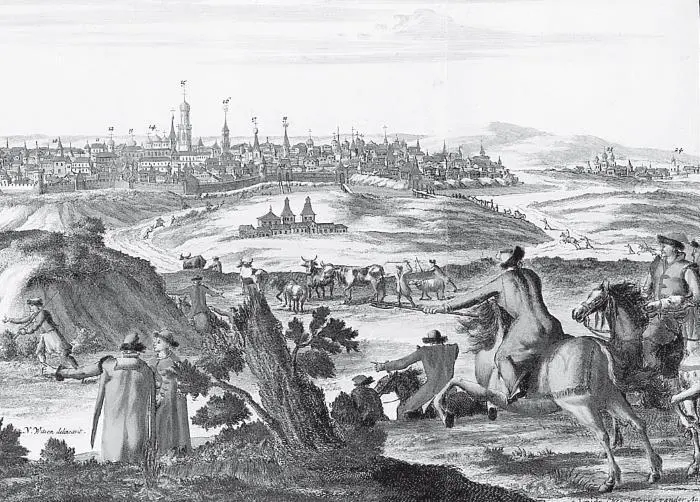

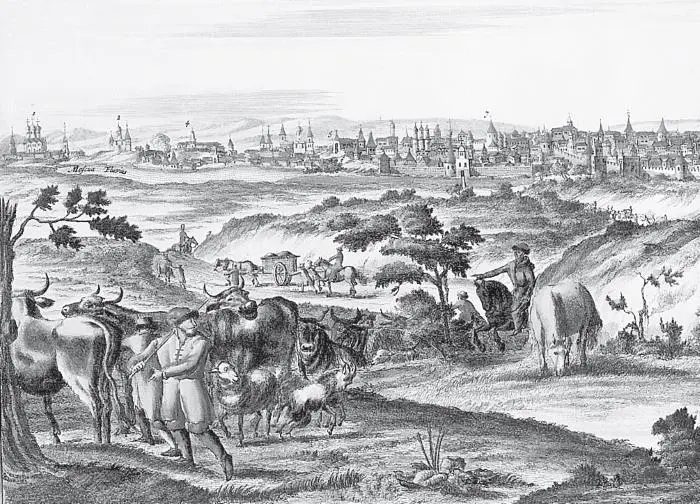

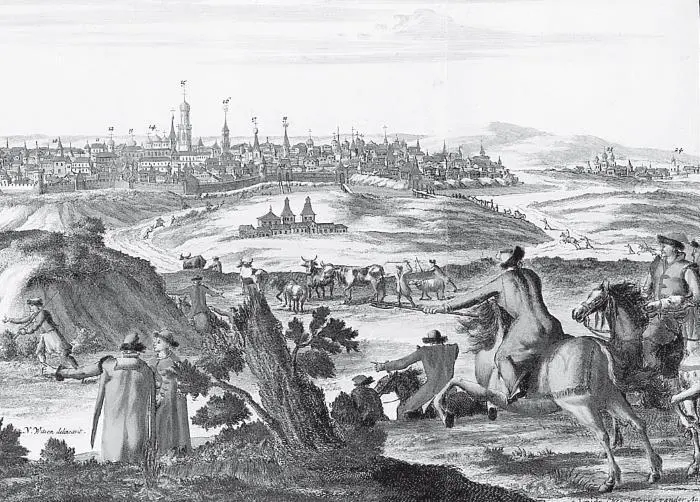

Панорама Москвы. Гравюра по рисунку Н. Витсена. Конец XVII века

В проекции на грунт, воздушный коридор приходится на старую дорогу в Смоленск и Киев – Волхонку и Остоженку с дублем Пречистенки. С веками она стала внутренней артерией Москвы, из Занеглименья ведущей в Лужники и, переправами, на Горы. Теперь на них выводит Метромост.

В финале фильма «Покровские ворота» Савранский мчит «стального друга» с Боровицкой площади на Воробьевы горы. Камера, ведя мотоциклиста, трижды отрывается для взгляда в небо: с Пашковым домом, с монументом Гагарина (служащим уточнению пути – через Калужскую, не через Метромост), с высоткой Университета. На смотровой площадке взгляд камеры сличается со взглядом самого наездника в его разбеге и парении с обрыва Гор назад, к Москве.

Полет Савранского – вот наш ответ полету черных всадников Булгакова. Ответ, в котором вместо оставления Москвы – возврат, а вместо «Как грустна вечерняя земля!..» и «Как таинственны туманы над болотами…», вместо «Знает уставший…», словом, вместо темной завершающей элегии – светлая элегия финального закадрового текста.

Задача – видеть ангелов, не демонов, в небе над Москвой. Неутомимого Савранского, не Воланда, для помощи влюбленным.

Глядя на запад из дворца Ирода, булгаковский Пилат видит лишь солнце или тьму от моря, но не город. Дворец на западном холме Иерусалима был крайним, его ограда вправлена в ограду города. Его аналог в интуиции Булгакова – московский дом Пашкова, но с крыши дома Воланд видит город вкруговую. Во всяком случае, видит пылающего «Грибоедова», то есть дом Герцена, что на Тверском бульваре. Пашкову дому трудно быть окраинным, когда Ваганьково давно не загород, а центр города. Вот местный смысл отлета Воланда и его присных в Воробьево. Там за спиной смотрящего во времена Булгакова был только стол горы с прозябающей на нем пресловутой ленинской розой ветров юго-запада. Чем не спина и стол Ваганьковской горы – Арбат – времен Москвы начальной, ограниченной Кремлем.

Как некогда между Арбатом и Кремлем, так между Воробьевыми горами и раздавшейся Москвой ставится внове сцена встречи города и загорода. Город заключил Арбат в свой круг. Огромность Гор под стать огромности раздавшегося города. А разделительная роль Неглинной переходит к Москве-реке.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу