Царь-колокол условно показан на поверхности земли, хотя оставался в яме, и составлен с Царь-пушкой, лежавшей во дворе Арсенала

Пушка и колокол, переливаемые друг во друга, суть аллегории войны и мира. Но царица пушек и царь колоколов отлиты к последней войне и последнему, вечному миру.

Шапка и корона

Воробьевы горы, храм Христа Спасителя

ПЕРЕЛЕТЫ

Шапка и корона – Всадники – Ваганьково и Воробьево – Воробьево и Опричный двор – Академия и Университет – Пречистенский дворец – Дворец советов – Путь ветра – Небо над Москвой – Обозрение Москвы – Лужники

НИТЬ МИКЕЛАНДЖЕЛО

Московский Ватикан – Московский Яникул – Ватикан и Капитолий – Московский Капитолий – «Алтарь отечества» – Марсово поле Москвы – Маятник

МЕСТО АЛЕКСАНДРА

«Невольный каменщик» – Мамонов, или Дубровский – Нескучное

НЕТЕРПЕЛИВОМУ ГЕРОЮ

«Трухмальность» – Наполеон – Кутузов

КИЕВСКИЕ ГОРЫ

Голенищево – Андреевский монастырь – Булгаков

МАТЬ ЦЕРКВЕЙ

Лунная дорога – Слово Филарета – Сионская горница

ДВА СВЕТА

О Просвещении – О византизме – Храм-спаситель

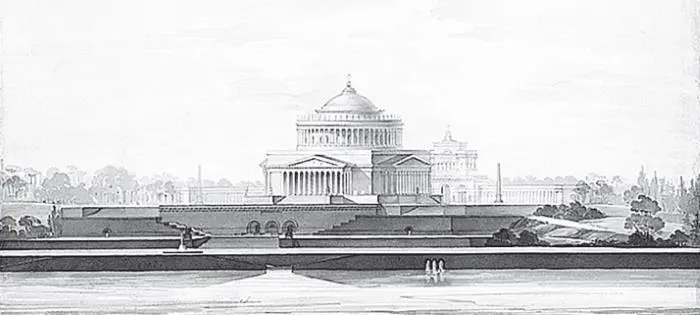

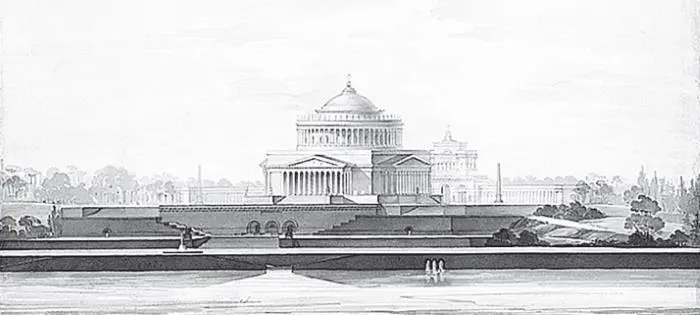

А.Л. Витберг. Проект храма Христа Спасителя. Второй вариант. 1817. Подножие храма – стометровые Воробьевы горы

Семихолмие Москвы неполно без Воробьевых гор. Короной города назвал их император Александр I. Значимость Гор подчеркнута попыткой Александра возвести на них обетный храм Христа Спасителя по плану Витберга.

Поставленный в итоге Николаем I, на Волхонке, по плану Тона, храм Спасителя слыл шапкой города.

Путешествие храма было не первым и не последним в череде известных между Занеглименьем и Воробьевыми горами сообщений.

Например, Булгаков в последних главах «Мастера и Маргариты» перенес своих героев при помощи грозы с крыши Пашкова дома на Воробьевы горы. На крыше Воланд сидит спиной к закату, наблюдая, как ломается в московских окнах солнце, – и то же ломаное в окнах солнце видно ему с обрыва Воробьевых гор. Последовательный, чертежный перенос.

Сообщение между Ваганьковом и Воробьевом установилось с первых строк их писаной истории. Оба суть царские места, и до XVII века их владельческая фабула одна: сначала, в середине XV века, – великая княгиня Софья Витовтовна, после – удельный дмитровский князь Юрий, затем Иван Великий и его наследники.

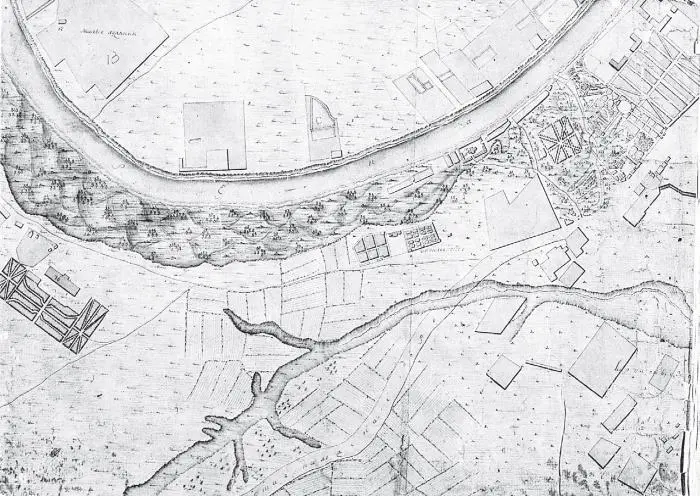

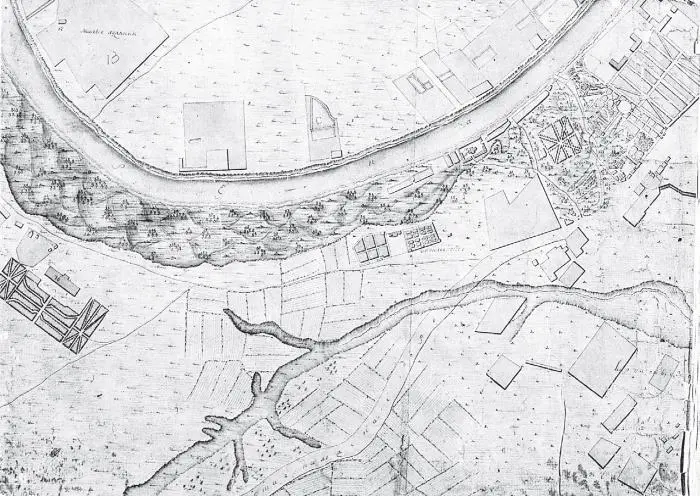

Воробьевы горы и Лужники на плане Москвы С.М. Горихвостова. 1767–1768.

На бровке горного (южного) берега – Воробьевский царский дворец (слева) и усадьба Васильевское (в центре; будущая Мамонова дача).

Правее, на подоле, Андреевский монастырь.

Еще правее – усадьба Нескучное Трубецких и смежные усадьбы, вошедшие впоследствии в состав царской усадьбы Нескучное.

На луговом берегу, слева, – Тихвинская церковь в Лужниках и дорога к перевозу, справа – Шереметевская слободка

Последним господином Воробьева был Александр I. При нем заброшенный дворец сошел на нет или сгорел в пожар 1812 года. Вскоре император отдал всю усадьбу планам Витберга, с храмом на месте самого дворца, растянутого над обрывом. Александр скажет Витбергу, одобрив план: «К тому же, – то есть ко всем резонам архитектора, – это место мое». Слова, в которых слышно что-то кроме права обладания. Пожалуй, Воробьевы горы самое александровское место города.

Ваганьково ушло из государева имения двумя веками раньше. Но как бы шло Пашкову дому принадлежать Благословенному царю.

Воробьево и Опричный двор

Во дни пожара и восстания 1547 года Иван Четвертый пребывал сначала на Ваганькове, затем уехал в Воробьево.

Двадцатилетие спустя место соседнего с Ваганьковским Опричного двора было подвышено песком, свезенным с Воробьевых гор. (Подземная проходка территории Опричного двора на Моховой открыла слой песка определенно насыпного.) Подробность древней хроники не кажется случайной: сама земля переносилась между двух урочищ.

В XVII столетии ученый дружеский кружок Федора Ртищева ходил между Андреевским монастырем, что на подоле Воробьевых гор, и домом Ртищева, давно не существующим, в начале нынешней Волхонки.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу