Запиской на дверях церковных (церковь Спаса сохранилась) Ростопчин заверил неприятеля, что оставит в Воронове только пепел. Из записки Мюрат мог также ведать, что всю московскую недвижимость и ценности на миллион рублей граф оставлял нетронутыми. В самом деле, не горели ни Лубянка, ни Красное село.

Как пишет де Боссе, префект французского двора, граф Ростопчин мог льстить себе надеждой, что император остановится в его лубянском доме.

Остановился в нем, однако, генерал граф Делаборд, дивизионный командир Молодой гвардии, оборонявшей от огня соседний «французский квартал» – Кузнецкий Мост. Печные трубы в доме, утверждает де Боссе, были начинены «воспламеняющимися снарядами», а поленья – порохом. Их догадались осмотреть до розжига. По убеждению французов – писателей кампании, так же минировали все московские дома.

Москва горела от растопки очагов.

Продолжать игру зеркал мешает приступ двух решительных вопросов.

Во-первых, как возможно, что частное домовладение на частном месте выходит центром противостояния обеим оккупациям, местом победных залогов?

Во-вторых, как может быть, что это частное владение распоряжается огнем, то укрощая, то напуская его?

Второй вопрос поддержан новыми примерами. Не из военной истории взятые, они не позволяют двум загадкам совершенно слиться в некую военно-стратегическую тайну.

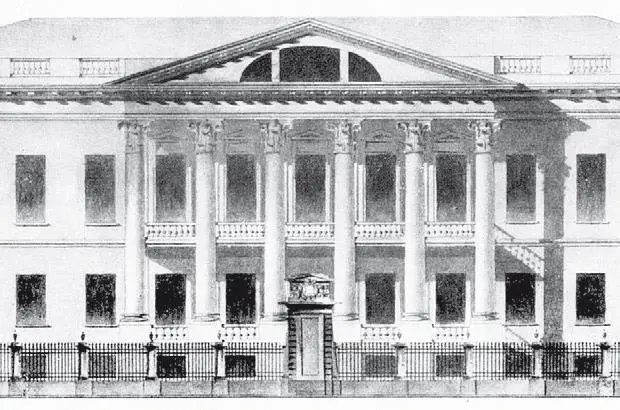

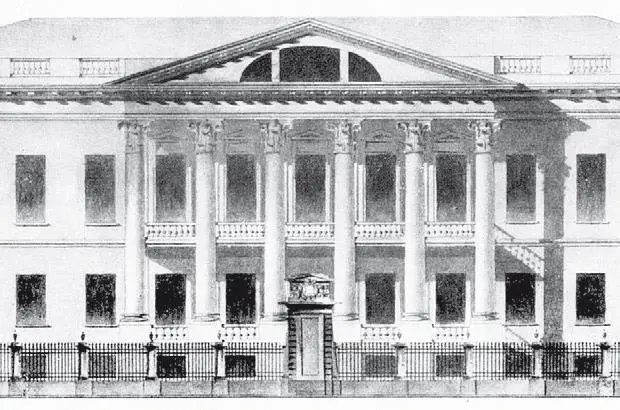

Дом князя А.Н. Голицына на Большой Лубянке.

Чертеж фасада. Альбомы Казакова.

Около 1800. Фрагмент.

В центре ограды – столб с иконой Знамения

Как военная, тайна формулируется так: если враг идет с огнем от сердца города, Пожарский двор противится мечом от внешнего пространства; если враг идет с мечом от внешнего пространства, Пожарский двор противится огнем от сердца города. В обоих случаях огонь Москвы сердечен, хотя бы даже внешний враг или изменник обладал им.

Так; но невоенный пожар 1737 года был остановлен у иконы Знамения со столба. Икона принадлежала Введенской церкви, что на Сретенке, а столб входил в ограду Голицынского дома, будущей гимназии, – ближней трети Пожарского двора. Поистине, Пожарский двор – ограда.

А бывший дом Ростопчина уже в эпоху фотографии запечатлен под вывеской Правления московского Общества страхования от огня.

Пусть эта вывеска снимает пафос тайны и напряжение проникновения в нее. «Снять» саму тайну, как и объяснить ее, она не может.

Имена тайны бросают на нее свой свет.

В пятно таинственного света возвращаются герои: Пожарский, светлый человек, душа которого потемки, ибо он не рассказал нам о себе, и непрерывно говорящий о себе писатель Ростопчин, с душой не искренней, но ясной в самой неискренности.

О.А. Кипренский.

Портрет графа Ростопчина

Князь Дмитрий Михайлович Пожарский. Портрет XVII века

Щит и меч против огня, Пожарский несомненен. Ростопчин сомнителен, как огненные щит и меч. Сомнительна не жертва города, нет, жертва выше поединка и дает победу, если не дает победу поединок, как Бородино; сомнительно орудие победной жертвы, ибо слепо и не может возвратиться в ножны.

Самоопределение Ростопчина в его Записках есть лучшее определение московского пожара: покинутый на произвол судьбы импровизатор, которому поставили темой: «Наполеон и Москва».

В день оставления Москвы, 2 сентября 1812 года, перед палатами Ростопчина сошлись люди простого звания, желавшие то ли удостовериться в отъезде губернатора, то ли идти за ним на бой с французом.

Как будто бой с литвой, случившийся на этом месте двести лет назад, искал себе зеркальное подобие. Все-таки князь Пожарский бился здесь против огня и меча сразу, бился мечом. Граф Ростопчин, биясь огнем против меча, хотел бы думать, что бьется и мечом. Вне соприкосновения с противником таким мечом сделалась сабля конвоира, а противниками – знаменитый «прокламатор» Верещагин и забытый учитель фехтования Мутон.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу