В 1924 г. произошел существенный скачок в численности приговоренных к административной ссылке и высылке. Это объяснялось в первую очередь значительным расширением в конце 1923 г. категории «социально опасных лиц». Образованному в марте 1924 г. Особому совещанию при Коллегии ОГПУ были даны исключительные полномочия на применение ссылки и высылки в отношении всех политически неблагонадежных (они фигурировали как подозреваемые в государственных преступлениях), а также подозреваемых в незаконном переходе границы, контрабанде, подделке денежных знаков, спекуляции валютой и драгоценностями.

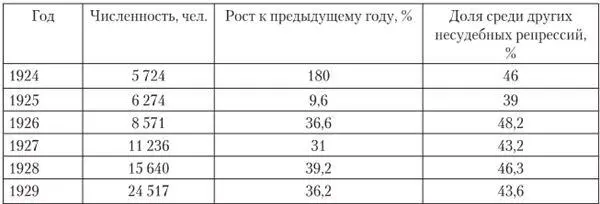

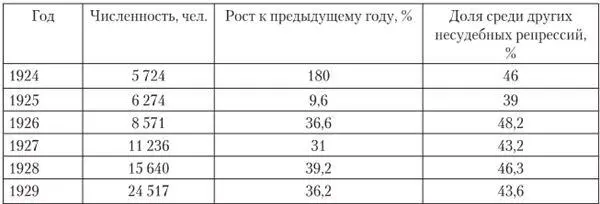

Таблица 1

Динамика численности приговоренных к административной ссылкеи высылке в 1924–1929 гг. по стране *

*Составлена по: Попов В.П. Государственный террор в советской России // Отечественные архивы. 1992. № 2. С. 28–29.

После существенного скачка в 1924 г. во второй половине десятилетия сохранялись стабильные и относительно высокие темпы роста численности административно-ссыльных и высланных (табл. 1). При этом доля подвергнутых ссылке и высылке в общей численности репрессированных органами ОГПУ стабилизировалась.

С численным ростом административной ссылки и высылки быстро возрастала роль Сибири как района водворения репрессированных. Высланных по суду в первой половине 1920-х гг. в Сибири не числилось. За весь 1924 г. в распоряжение ПП ГПУ – ОГПУ по Сибири прибыло не менее 1983 административно-ссыльных и высланных, избравших местом своего поселения сибирские города (34,6 % приговоренных к административной ссылке и высылке). Почти треть прибывших в Сибирь в 1924 г. ссыльных, или 510 чел., составляли лица, приговоренные региональными комиссиями ГПУ – ОГПУ Северного Кавказа и Крыма. Большая часть сосланных в край была представлена жителями остальной европейской части страны.

Только за три последних месяца 1925 г. ПП ОГПУ по Сибири вынесло постановления по делам 465 ссыльных и высланных, находившихся в Новониколаевском ИТД. В течение 1926 г. через ПП ОГПУ по Сибирскому краю прошло 1944 административно-ссыльных и высланных. По суммарным данным, к началу 1927 г. в регионе насчитывалось 6644 административно-ссыльных. К середине 1927 г. данный показатель составил 7053 чел. Вместе с тем к этому времени в крае также числились 352 высланных и 2832 «перебежчика» [788].

За вторую половину 1920-х гг. численность судебной ссылки и высылки значительно изменилась. В середине десятилетия она по сравнению с административной ссылкой и высылкой была представлена в Сибири весьма скромно. Так, по информации прокуратуры, в 1925 г. в регион прибыло всего 62 высланных по ст. 49 УК. С принятием в конце 1926 г. нового УК, предусматривавшего возможность полномасштабной судебной ссылки и высылки, ситуация стала меняться. Совещания по борьбе с бандитизмом, ссылаясь на загруженность мест заключения и исходя из необходимости ограничения возможностей преступникам-рецидивистам возвращаться к преступной деятельности, указывали судам на желательность более широкого использования как меры социальной защиты права на высылку и ссылку.

В соответствии с циркуляром НКВД и НКЮ от 19 сентября 1927 г. территория Сибири, за исключением ряда южных приграничных местностей, объявлялась зоной приоритетного расселения судебно-ссыльных и высланных. К октябрю 1929 г., по данным краевого адмотдела, здесь насчитывался 2491 ссыльный и высланный по суду. В целом по Сибирскому краю к началу 1930-х гг. числилось 16 тыс. ссыльных и высланных.

На протяжении 1920-х гг. вместе с ростом численности ссылки и высылки изменялся состав репрессированных. Прежде чем обратиться к этому вопросу, следует сделать немаловажное уточнение. Как известно, в основу традиционной характеристики ссылки заложено ее четкое деление на политическую и уголовную. Однако в советских условиях термин «политик» получил специфическое значение. Как большевики, так и их оппоненты в лице деятелей левых политических партий, признавали статус политических исключительно за представителями движений левого политического спектра – социал-демократами, эсерами, анархистами и др. Представителей прочих партий, именовавшихся «буржуазными», относили к категории «контрреволюционеров». В УК 1922 г. все эти лица подпадали под действие «контрреволюционных» статей как деятели антисоветских политических партий. В уголовном законодательстве «контрреволюционные» преступления вместе с преступлениями против порядка управления входили в раздел государственных. При этом известно, что власти могли дать политическую окраску практически любому преступлению, например бандитизму, хулиганству или растрате государственных средств. Исходя из этого, представляется наиболее целесообразным условно характеризовать как политических всех лиц, осужденных по «контрреволюционным» статьям.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу