Размышляя о причинах столь бедственного своего положения, Честняков впервые задается вопросом: «Нет жизни душе моей, как и моим соплеменникам... Не имеет ли значения, что сын бесправного племени?..»

Вот почему радует его пробуждение народное... Вот почему революционные события не оставляют его равнодушным. В феврале 1901 года он уже был среди студентов, устроивших демонстрацию перед Казанским собором, чтобы выразить свой протест против решения оберпрокурора святейшего синода об отлучении от церкви Л. Н. Толстого — отлучении, которое, по словам С. А. Толстой, «вызвало негодование в обществе, недоумение и недовольство среди народа» (см. кн.: Русские писатели в Москве. М., 1973, с. 587). Он был свидетелем и Кровавого воскресенья, показавшего истинное лицо царизма. И можно полагать, что не только свидетелем, но и участником — не случайно же, вернувшись в Шаблово, Честняков попал под полицейский надзор.

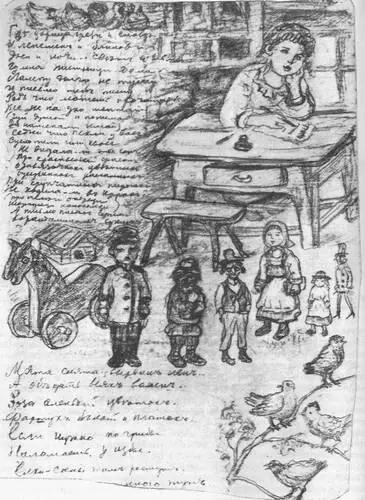

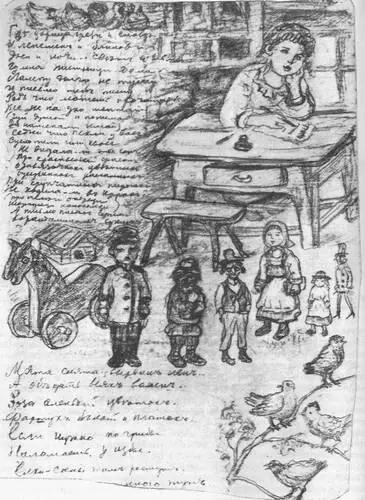

Страница из записной книжки Е. Честнякова.

Отправляясь в Шаблово, Честняков возвращался к истокам, к тому роднику, соки которого его питали с рождения. Сам крестьянин, он прекрасно знал, не умом только, но и сердцем, душу мужика. Их интересы совпадали, и думы были общие, и «воспроизводить» их было для Честнякова не задачей, поставленной временем, а самой сутью — и творчества, и жизни вообще. «Вот перед Вами русский, сын народа, из самого сердца его, и страдающий за него до глубины души и жаждущий только труда для служения жизни», — в этих строках, написанных И. Репину, весь Честняков: его национальная гордость, народность, жизнелюбие и высокая одухотворенность.

Без малого девяносто лет прожил Ефим Васильевич Честняков. Природа щедро одарила его. Живописец, скульптор, литератор, музыкант, фольклорист, философ, педагог, организатор... Все это словно в подтверждение его собственной мысли о том, что человек приходит на землю, чтобы совершенствоваться и создавать красоту вокруг себя.

Как-то, читая «Муки и радости» Ирвина Стоуна — о жизни и творчестве Микеланджело, — задумалась над строкой: он сравнивает живописца с землепашцем, на ниве которого родятся одни хлопоты. Тут же подумала о Честнякове: а если живописец еще и землепашец? Бросая в землю пшеничное зерно, Честняков растил хлеб — это была одна его нива, одна создаваемая им на земле красота. На ниве своего искусства он творил другую красоту: пробуждал в людях доброту, веру в счастье, любовь к земле и стремление к братству, к миру с его изобилием и всеми земными человеческими радостями.

Трудна была и та и другая нива... Но как радостно видеть росток пробудившейся в зерне жизни! И какое счастье для художника, если рождаемый им мир одухотворяет и окрыляет людей, возвышает их и зовет к творчеству!

Честняков-художник понимал свою миссию широко — как человека-творца, реформатора, сеятеля добра и борца за правду. В письме он делился с И. Репиным замыслом одной из своих картин: «Реальная фигура — художник, остальное — воплощение его идей, стремлений. Муза с факелом и венком в руке, наука в образе старца, указывающего на книгу мудрости; добро — кроткое дитя; борьба за правду — фигура с энергичным движением... Душа художника — хаос сильных желаний; он чувствует, любит жизнь... он мучится ночи без сна, ломая беспокойную голову: как бы захватить все — искусство, науку, бороться за правду... чтобы и он жил и кругом бы кипела прекрасная жизнь, чтобы жизнь пела сплошной музыкой, чудными аккордами...»

Он мечтал о прекрасной жизни, а видел, как народ «задавлен и духовно, и материально», какая во всем бедность. Он мыслил о переустройстве деревни: о новом землепользовании, о механизации хозяйства, проблемах орошения земель и выращивания разных сельскохозяйственных культур, — а понимал, что русская изобретательность беспомощна, исчезает русская самобытность, истоки которой — в далеком прошлом народа, что «все обезличившее себя заняло первенствующее место, а великое русское задавлено и осмеяно и вынуждено молчать до «будущего»: тогда оно польется могучей рекой... Через несколько лет после возвращения из Петербурга он писал Н. А. Абрамовой: «Множество людей делают что-то для своего пропитания, мало думая о более существенном, не случайном... Душа исстрадалась, что мало делается для коренного воздействия на жизнь... жизнь мало совершенствуется, тянется по кочкам и болотинам... тогда как давно пора устраивать пути и дороги... могучую универсальную культуру».

Читать дальше

![Георгий Юдин - Спасенная душа [Рассказы. Сказки. Притчи]](/books/388695/georgij-yudin-spasennaya-dusha-rasskazy-skazki-pri-thumb.webp)