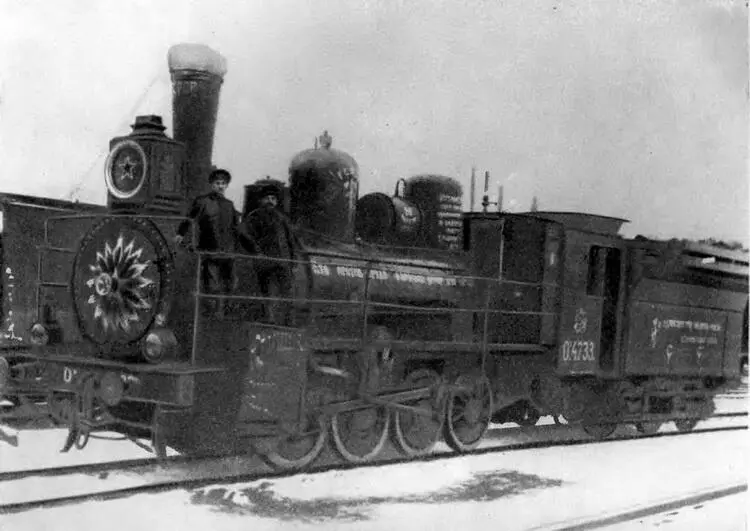

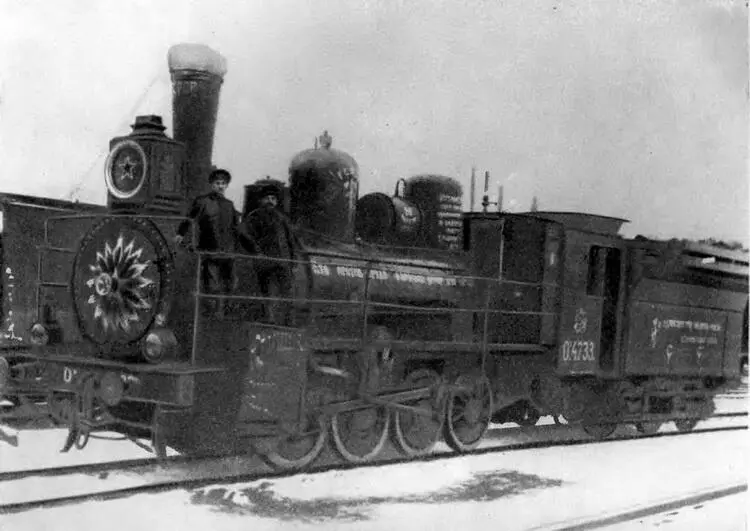

Паровоз, отремонтированный во внеурочное время группой коммунистов и беспартийных рабочих железнодорожных мастерских станции М. Вишера в подарок Красной Армии. Ноябрь 1920 г. (Фото.)

Важным условием успешной работы промышленности и транспорта являлось преодоление топливного кризиса. Топливо означало для фабрик и транспорта то же, что хлеб для армии и населения. Общее положение с топливом в 1920 году было более благоприятным, чем в 1919 году, когда центр Республики, отрезанный фронтами от донецкого угля и кавказской нефти, был на грани топливной катастрофы. Энергичные меры, принятые партией и правительством, позволили увеличить добычу угля в Донбассе со 113 миллионов пудов в первой половине 1920 года до 160 миллионов пудов во втором полугодии. Объем угледобычи в шахтах Подмосковья увеличился почти вдвое по сравнению с 1919 годом. Уральские шахтеры за 1920 год дали Республике на 15 миллионов пудов угля больше, чем за предыдущий год. Во второй половине 1920 года в Советской России было добыто на 47 миллионов пудов угля больше, чем за первые шесть месяцев этого года. Всего за 1920 год Республика получила 466,5 миллиона пудов угля [542] Статистический ежегодник. 1918 — 1920 гг. Труды ЦСУ. Том VIII. Выпуск II. М., 1921, стр. 219.

.

В разрешении топливного кризиса важную роль сыграли нефтяные промыслы Грозного и Баку.

Большой вклад в восстановление грозненских нефтяных промыслов внесла Кавказская армия труда, насчитывавшая в своем составе около 100 тысяч человек. В июне вывоз нефти из района Грозного увеличился в 3,5 раза по сравнению с апрелем и составил более 6 миллионов пудов. К началу лета был восстановлен нефтепровод Грозный — Петровск-Порт (Махачкала), по которому за пять месяцев было перекачано более 8,5 миллиона пудов нефти. Всего в 1920 году из Грозного и Саку в центральные районы страны было доставлено около 117 миллионов пудов нефтепродуктов, не считая керосина, бензина и смазочных масел. Это более чем в два раза превышало количество всех нефтепродуктов, израсходованных в Советской России за весь 1919 год.

Однако само по себе увеличение добычи угля и запасов нефти не означало немедленной ликвидации топливного кризиса. Основные запасы добытого угля и нефти находились на окраинах (Украина, Азербайджан) и доставка их в центр в условиях сильно разрушенного транспорта была сопряжена с величайшими, зачастую непреодолимыми трудностями. Так, в конце 1920 года в Баку осталось около 200 миллионов пудов добытой нефти, которые не могли быть вывезены в центр до начала следующей навигации. И это в то время, когда промышленные центры Республики и фронт продолжали испытывать острую нехватку нефтепродуктов, а в деревнях освещали избы лучинами.

В этих условиях лесозаготовки продолжали и в 1920 году оставаться главным по значению источником топлива для большинства индустриальных центров и основных транспортных магистралей Республики. В общем топливном балансе страны на долю дров приходилось 50 процентов. Для отдельных отраслей экономики удельный вес этого вида топлива был еще более значителен. Так, лишь 5 процентов железных дорог России в 1920 году работали на угле — в четыре раза меньше, чем в 1919 году, и в двенадцать раз меньше, чем до войны.

Лесозаготовки производились непосредственно в центральных районах страны. В условиях того времени это был исключительно трудоемкий процесс, отвлекавший значительное количество рабочей силы, лошадей, продовольствия и фуража.

Город, испытывавший острый недостаток квалифицированных рабочих на фабриках и заводах, не мог в то время выделить большого числа людей на заготовку дров. Из служащих и интеллигенции лишь немногих можно было использовать на этой работе. На лесозаготовки поэтому привлекались главным образом крестьяне в порядке трудовой и гужевой повинностей. Государство, отбивавшее яростный натиск врагов, не в состоянии было обеспечить лесозаготовителей порой даже минимально необходимым. Крестьянам-лесорубам приходилось поэтому в значительной мере питаться собственными продуктами, выходить в лес в своей одежде, нередко и со своими инструментами. Помощь крестьян в заготовке и вывозке дров сыграла решающую роль в успешном исходе напряженной борьбы с топливным кризисом. Для Советского государства в тех условиях она имела не меньшее значение, чем поставки хлеба по продразверстке. Задание по заготовке и вывозке дров в 1920 году было увеличено в полтора раза по сравнению с 1919 годом. Было заготовлено более 50 тысяч кубометров дров — на 22 процента больше, чем в 1919 году, вывезено было к станциям железных дорог около 24 тысяч кубометров дров — на 18 процентов больше, чем в предыдущий заготовительный сезон.

Читать дальше

![Коллектив авторов - История гражданской войны в СССР в 5 томах. Т. I. [Без иллюстраций]](/books/34454/kollektiv-avtorov-istoriya-grazhdanskoj-vojny-v-sssr-thumb.webp)

![Лю Юн-нянь - Дружба, скрепленная кровью [Сборник воспоминаний китайских товарищей — участников Великой Октябрьской социалистической революции и Гражданской войны в СССР.]](/books/420069/lyu-yun-thumb.webp)

![Коллектив авторов История - История гражданской войны в СССР. Том 2 [Великая пролетарская революция (октябрь - ноябрь 1917 года)]](/books/420167/kollektiv-avtorov-istoriya-istoriya-grazhdanskoj-vojny-v-sssr-tom-2-velikaya-proletarskaya-revolyuciya-oktyabr-noyabr-1917-goda-thumb.webp)

![Коллектив авторов История - История гражданской войны в СССР. Том 1 [Подготовка Великой пролетарской революции (от начала войны до начала октября 1917 г.)]](/books/420168/kollektiv-avtorov-istoriya-istoriya-grazhdanskoj-vojn-thumb.webp)