Война с польскими интервентами и Врангелем заставила свернуть начатое в период мирной передышки 1920 года восстановление важнейших отраслей хозяйства. Однако полностью оно не было прекращено, и Советское государство даже в чрезвычайно трудных условиях войны смогло направить известную часть ограниченных до предела средств на восстановление некоторых невоенных предприятий и отраслей промышленности.

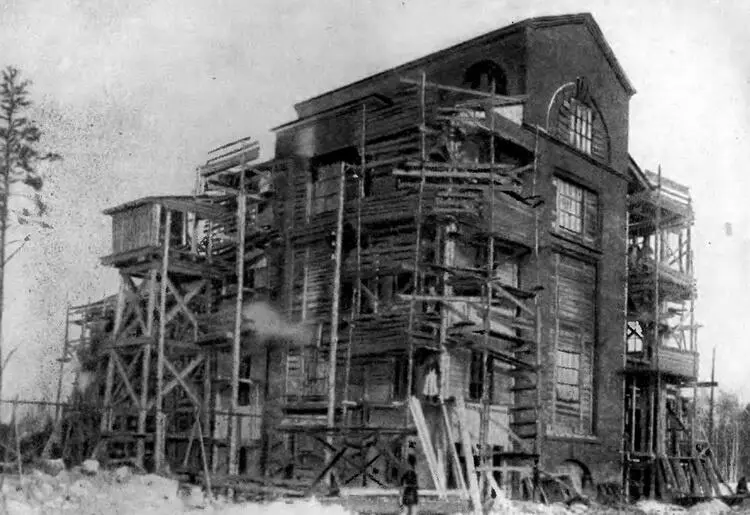

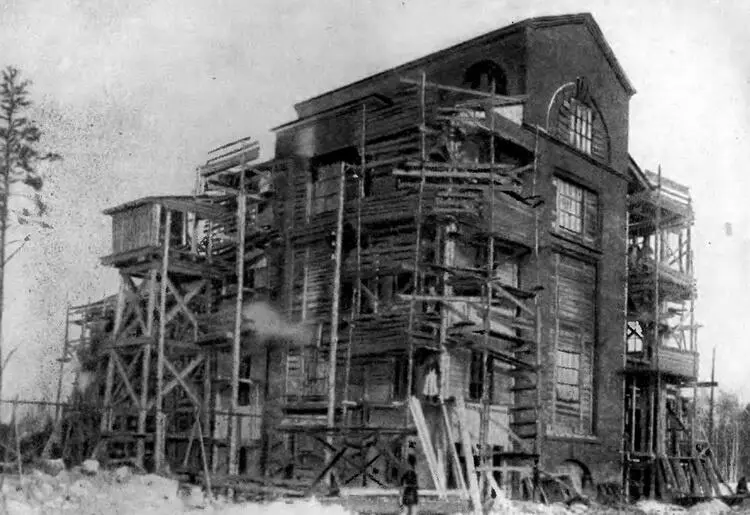

Строительство подстанции Шатурской ГЭС. 1920 г. (Фото.)

В конце 1919 года металлургическая промышленность по существу бездействовала. К концу 1920 года на Урале работало уже 10 доменных и 12 мартеновских печей, а также 25 прокатных станов. Всего в Республике к этому времени действовало 19 доменных печей. Продолжались работы по электрификации важнейших промышленных центров. В 1920 году была закончена электрификация тульских угольных копей и предприятий Брянского района, восстановлена электросеть Донбасса, пущена временная Шатурская станция. Продолжалось также строительство небольших сельских электрических станций. В 1919 году дали ток 40 сельских электростанций, в 1920 году — уже 104. Коммунистическая партия и Советское правительство придавали исключительно большое значение электрификации страны. 14 ноября 1920 года на митинге, посвященном открытию электростанции в деревне Кашино, Волоколамского уезда, Московской губернии, выступил В. И. Ленин. Кашинская электростанция была совсем маленькая, но она несла свет новой жизни крестьянам. Народ называл электрические лампочки, впервые вспыхнувшие в деревенских избах, «лампочками Ильича».

В. И. Ленин и Н. К. Крупская среди крестьян деревни Кашино, Московской губернии. 14 ноября 1920 г. (Фото.)

Война и блокада задерживали восстановление невоенных отраслей промышленности. К концу 1920 года хлопчатобумажные фабрики Республики имели на складах свыше 1,2 миллиона пудов хлопка. Табачные предприятия Москвы и Петрограда были обеспечены запасом сырья на 10 месяцев непрерывной работы. Однако необходимость переключить скудные запасы топлива и продовольствия для поддержания прежде всего военных фабрик и заводов сделала невозможным пуск в ход многих текстильных, табачных и других предприятий.

В течение 1920 года удалось возобновить производство лишь на некоторых предприятиях легкой промышленности. 15 сентября 1920 года задымили трубы известной московской Трехгорной мануфактуры, остановленной полтора года перед тем из-за отсутствия топлива и сырья. Были пущены сначала ситцевая, а с середины октября частично также и прядильная фабрики Трехгорки. Общее число действующих прядильных фабрик увеличилось в Республике к осени 1920 года по сравнению с летними его месяцами почти вдвое — с 17 до 29. Благодаря инициативе рабочих было пущено в ход несколько бездействующих фабрик и заводов. Среди ивановских текстильщиков еще весной 1920 года началось движение за возобновление производства на некоторых, лучше всего оборудованных предприятиях за счет максимального использования местных ресурсов. По почину союза текстильщиков, во главе которого стоял потомственный рабочий, коммунист Г. К. Королев, были проведены совещания инициативной группы рабочих с хозяйственниками и инженерно-техническими работниками. Участники совещания выработали план конкретных мероприятий. План этот был одобрен партийными и советскими организациями Иваново-Вознесенска и получил поддержку Советского правительства, В. И. Ленин лично следил за тем, чтобы Иваново-Вознесенск вовремя получил то сравнительно немногое, что в это время мог выделить центр. Благодаря напряженному творческому труду иваново-вознесенских текстильщиков страна получила за шесть месяцев дополнительно около 83 миллионов метров ткани.

Опираясь на немногие действующие металлообрабатывающие предприятия, Советское государство и в условиях войны продолжало широким фронтом ремонтное-восстановительные работы на транспорте, стремясь в первую очередь восстановить подвижной состав. Металлообрабатывающие предприятия, занятые ремонтом паровозов и вагонов, снабжались продовольствием, топливом, сырьем и инструментами наравне с важнейшими фабриками и заводами оборонной промышленности. За 1920 год только железнодорожными мастерскими было выпущено на линию — в единицах среднего ремонта — 9307 паровозов, между тем за 1919 год удалось отремонтировать всего лишь 3983 паровоза. Выпуск вагонов из ремонта возрос с 20 964 единиц в 1919 году до 100 223 единиц в 1920 году. Однако разруха на железных дорогах была столь велика, что даже такой крупный для того времени успех не повлек и не мог повлечь за собой серьезного оздоровления транспорта. Вопреки всем усилиям, число неисправных паровозов уменьшилось с июня по конец 1920 года всего лишь на 1,8 процента. Недостаток подвижного состава вынуждал идти на тягчайшие жертвы и лишения. Чтобы обеспечить нужды фронта, приходилось порой сокращать пассажирское движение, замедлять доставку дров и продовольствия. Советские железнодорожники многое сделали для победы над врагами Республики. Количество воинских эшелонов, переброшенных по железным дорогам на фронт, увеличилось с 12405 в 1919 году до 21005 в 1920 году.

Читать дальше

![Коллектив авторов - История гражданской войны в СССР в 5 томах. Т. I. [Без иллюстраций]](/books/34454/kollektiv-avtorov-istoriya-grazhdanskoj-vojny-v-sssr-thumb.webp)

![Лю Юн-нянь - Дружба, скрепленная кровью [Сборник воспоминаний китайских товарищей — участников Великой Октябрьской социалистической революции и Гражданской войны в СССР.]](/books/420069/lyu-yun-thumb.webp)

![Коллектив авторов История - История гражданской войны в СССР. Том 2 [Великая пролетарская революция (октябрь - ноябрь 1917 года)]](/books/420167/kollektiv-avtorov-istoriya-istoriya-grazhdanskoj-vojny-v-sssr-tom-2-velikaya-proletarskaya-revolyuciya-oktyabr-noyabr-1917-goda-thumb.webp)

![Коллектив авторов История - История гражданской войны в СССР. Том 1 [Подготовка Великой пролетарской революции (от начала войны до начала октября 1917 г.)]](/books/420168/kollektiv-avtorov-istoriya-istoriya-grazhdanskoj-vojn-thumb.webp)