Партия смело выдвигала на руководящие должности в производстве рабочих от станка, выращивая кадры новых, советских хозяйственников. Многие из них, пройдя суровую школу воины, проявили высокие организаторские способности в качестве командиров и политработников Красной Армии. По решению Центрального Комитета партии военное ведомство демобилизовало и направило в распоряжение Высшего совета народного хозяйства до 5 тысяч коммунистов — рабочих. По возвращении на производство многие из них по предложению партийных и профсоюзных организаций были утверждены единоличными руководителями предприятий.

К концу 1920 года среди членов президиума ВСНХ и губернских совнархозов, руководства главков и центров и заводоуправлений, среди директоров-единоначальников почти две трети (61,6 процента) являлись представителями рабочих.

Введение единоначалия на производстве способствовало укреплению дисциплины труда, повышению инициативы рабочих и специалистов. Жизнь подтвердила правоту партии, последовательно проводившей ленинский принцип постепенного перехода к единоначалию в промышленности и других отраслях народного хозяйства.

В соответствии с установками партии и правительства еще более расширились права местных органов власти в руководстве промышленностью. Предельная централизация управления промышленностью в 1918 – 1919 годах имела большое положительное значение. Она позволила сосредоточить ресурсы промышленности в общегосударственном масштабе и направить их на главное и решающее — обеспечение нужд действующей армии. Однако в 1920 году, когда военное производство было уже налажено, дали знать о себе некоторые отрицательные стороны такой централизации. Пнициатива губернских и уездных Советов в организации производства оказалась в сильной степени скованной. Учитывая практический опыт, опираясь на растущую инициативу органов власти на местах, Коммунистическая партия и Советское правительство уже в условиях войны начали осуществлять перестройку всей структуры управления промышленностью.

К концу 1920 года в непосредственном ведении центрального хозяйственного аппарата осталось лишь немногим более трети общего числа промышленных предприятий, находившихся под его руководством в конце 1919 — начале 1920 года. Факт подобной коренной перестройки работы промышленности в условиях войны являлся ярким свидетельством растущей силы и гибкости советского государственного аппарата.

Организационная перестройка хозяйственного аппарата, проведенная после IX съезда партии, дала уже в 1920 году значительные выгоды. Повысилась рентабельность предприятий и что особенно важно — улучшилась работа фабрик и заводов, которые изготовляли боеприпасы, вооружение и обмундирование. В период борьбы против буржуазно-помещичьей Польши и Врангеля действующая армия получила 252 700 трехлинейных русских винтовок, 2193 станковых пулемета «Максим», 215 190 165 патронов к ним, большое количество артиллерийского вооружения и снарядов.

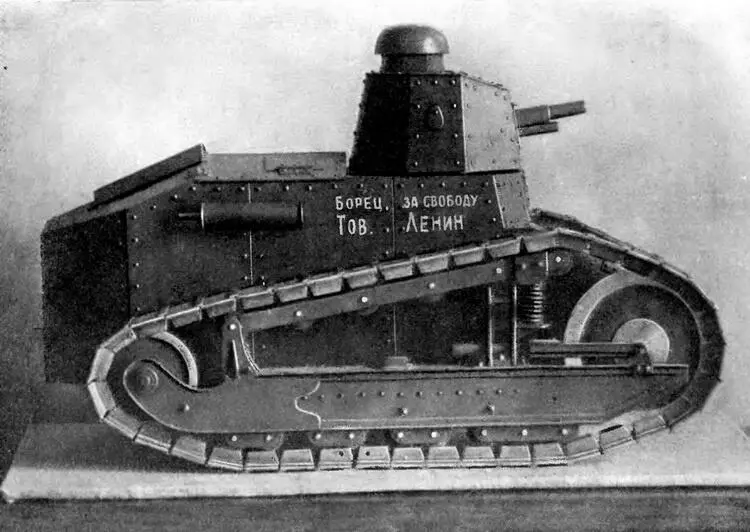

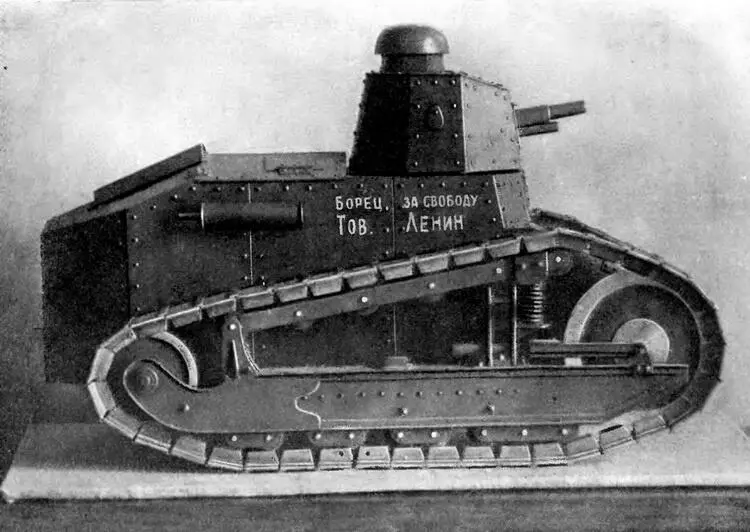

В труднейших условиях войны и разрухи советские рабочие и специалисты освоили новое для России производство танков. Первый образец танка в ноябре 1920 года с успехом прошел технические испытания и в декабре был сдан на вооружение Красной Армии. Создание отечественного танка явилось результатом напряженных исканий и самоотверженного труда коллективов заводов Сормовского (ныне «Красное Сормово»), Ижорского и АМО (бывший завод Автомобильного Московского общества, ныне завод имени И. А. Лихачева). В основу конструкции первого отечественного танка был положен трофейный танк системы «Рено», отбитый у французских интервентов на Украине летом 1919 года. По желанию рабочих первому советскому танку было присвоено почетное наименование — «Борец за свободу товарищ Ленин».

Модель танка «Борец за свободу тов. Ленин», изготовленного рабочими завода «Красное Сормово». 1920 г. (Фото.)

Текстильные предприятия в 1920 году дали армии 579 838 новых шинелей, 76 974 полушубка, 947 646 пар кожаной обуви, 222 492 пары валяной обуви и другие предметы обмундирования. Армия получила также в большом количестве различное снаряжение [541] ЦПА ИМЛ. Фонд 19, опись 3, дело № 116, лист 91.

.

Основная часть промышленных изделий, полученных фронтом в период борьбы с третьим походом Антанты, была изготовлена на фабриках и заводах Республики в 1920 году. Это было огромным достижением Советской страны, разоренной многолетними войнами, одним из ярких проявлений преимущества и жизненности нового, социалистического уклада в ее экономике.

Читать дальше

![Коллектив авторов - История гражданской войны в СССР в 5 томах. Т. I. [Без иллюстраций]](/books/34454/kollektiv-avtorov-istoriya-grazhdanskoj-vojny-v-sssr-thumb.webp)

![Лю Юн-нянь - Дружба, скрепленная кровью [Сборник воспоминаний китайских товарищей — участников Великой Октябрьской социалистической революции и Гражданской войны в СССР.]](/books/420069/lyu-yun-thumb.webp)

![Коллектив авторов История - История гражданской войны в СССР. Том 2 [Великая пролетарская революция (октябрь - ноябрь 1917 года)]](/books/420167/kollektiv-avtorov-istoriya-istoriya-grazhdanskoj-vojny-v-sssr-tom-2-velikaya-proletarskaya-revolyuciya-oktyabr-noyabr-1917-goda-thumb.webp)

![Коллектив авторов История - История гражданской войны в СССР. Том 1 [Подготовка Великой пролетарской революции (от начала войны до начала октября 1917 г.)]](/books/420168/kollektiv-avtorov-istoriya-istoriya-grazhdanskoj-vojn-thumb.webp)