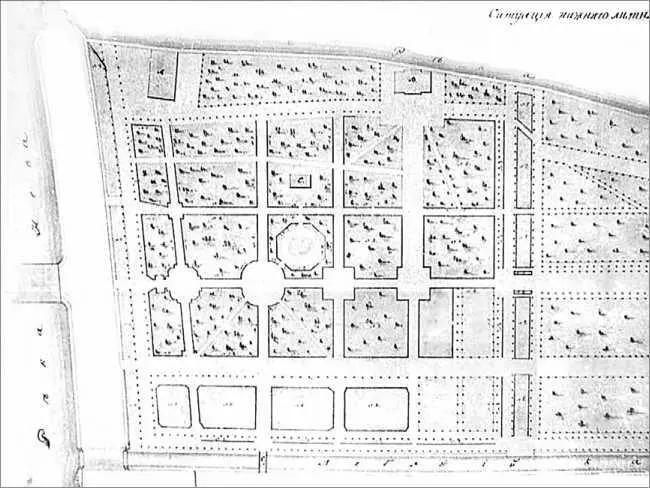

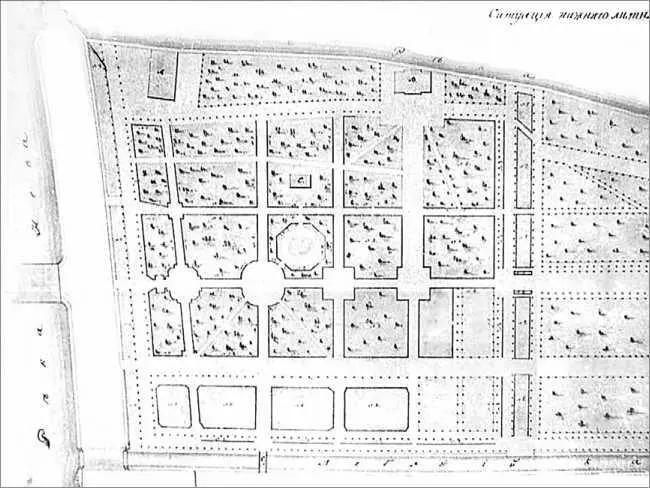

Реставраторы вправе взять за основу любой период в истории сада. Почему бы, говорили мне, не признать правоту Екатерины Великой, уничтожившей петровские затеи. Парадокс, мы не можем восстановить сад не только на конец XVIII века, но даже на дореволюционный период. Нет документов. Неизвестно, что появилось на месте уничтоженных фонтанов, Птичьего двора, Менажерийного пруда, Крестового гульбища, оранжерей, Большого партера. По картам Петербурга конца XVIII–XIX вв. восстановить сад невозможно; даже на самом подробном плане Летнего сада архитектора Писцова 1820 г. деревья показаны условно.

Фрагмент плана Летнего сада архитектора В.П. Писцова. 1820 г.

А создавать на месте утраченных объектов нечто произвольное, как сделали наши предшественники, не позволяет известный постулат Венецианской хартии: «реставрация прекращается там, где начинается гипотеза». Звучали призывы законсервировать Летний сад, хотя это слово вообще не приемлемо по отношению к живому организму; сохранить его в том виде, в каком он до нас дошел, со всеми искажениями авторского замысла. Нас убеждали, что в случае воссоздания мы получим «фальсификат под видом памятника». Фальсификат получаем, когда на месте утраченных памятников всякий делает, что придет в голову: клумбы разобьет на месте фонтанов, посадит деревья и кустарник на месте засыпанного пруда. И это еще не самое худшее. На партере у Лебяжьей канавки в 1920-х гг. предлагалось устроить волейбольные площадки. В Ораниенбауме в саду А.Д. Меншикова появились летний кинотеатр и футбольное поле, в Михайловском саду – каток.

Старожилы помнят Романа Алексеевича Перова, могучего старика с окладистой бородой, в «толстовке», с неизменной суковатой палкой в руке.

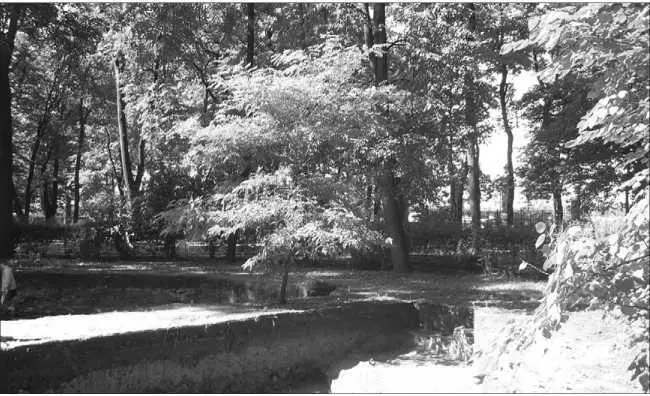

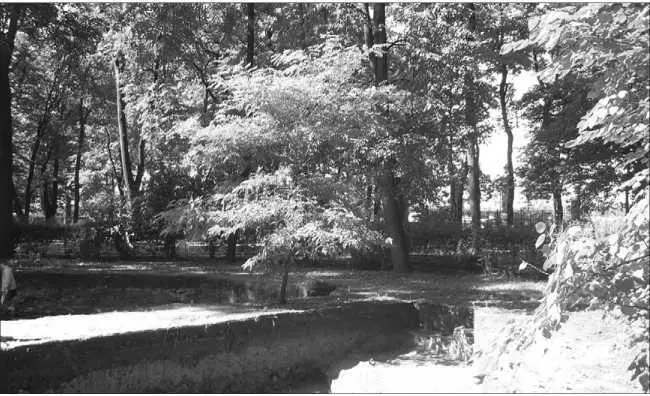

Внучатый племянник знаменитого художника В.Г. Перова рассказывал, как мальчиком перевозил на лодке курьеров к Ленину в Разлив, как сажал с пионерами деревья в Летнем саду. Он старался поместить яблони непременно в центре боскетов, но, по счастью, всякий раз ошибался, благодаря чему уцелели остатки фонтанов в Крестовом гульбище и на Птичьем дворе. Помнится такой случай. Когда в 1975 г. копали Менажерийный пруд, к нам подошли пожилые супруги и попросили сохранить куст белой акации, посаженный в честь окончания школы их дочерью.

В 2008 г. садоводы бережно пересадили роскошный куст на другое место, рядом с прудом. Было бы хорошо, если бы экскурсоводы обращали внимание посетителей на это редкое для наших мест южное растение.

Роман Алексеевич Перов. 1975 г.

Раскопки Менажерийного пруда. 2010 г. Белая акация в том же году пересажена на южную сторону Менажерийного пруда

Воссоздание – необходимый элемент реставрации, признанный всеми хартиями и нормативными документами; о мировой практике уже и не говорю. Можно привести бесчисленные примеры удачной реставрации по всему миру исторических парков. Достаточно вспомнить подмосковную усадьбу Шереметевых Кусково, многие сооружения в которой, в том числе Американская оранжерея, Вольер, Менажерия, воссозданы по иконографическим материалам. Сгоревший в 1987 г. Чайный домик в Летнем саду отстроен заново, типичный «новодел».

Красный сад. Африканская (Малая) оранжерея. 2012 г.

Особое раздражение критиков вызвало появление в Летнем саду деревянной Малой (историческое название «Африканская») оранжереи и Красного садика при ней. Реставраторов упрекают в том, что они опирались лишь на план Сент-Илера и авторский чертеж оранжереи И. Бланка 1738 г., а «все остальное – додумки современных зодчих». Простите, что «остальное» – интерьеры? Так мы не знаем, какие были интерьеры и во дворце Петра I. Что касается Красного (Оранжерейного) садика, то, вспомним Д.С. Лихачева, которого наши оппоненты почему-то причислили к решительным противникам реставрации, хотя вся его книга «Поэзия садов» полна иллюстрациями воссозданных садов. «Историки „зеленой архитектуры" часто произвольно противопоставляют сады утилитарного значения садам как произведениям искусства. Достаточно бывает обнаружить в саду на каком-либо из его участков плодовые и ягодные растения, как он объявляется не заслуживающим внимания, как бы выпадающим из рассмотрения искусствоведа. Особенно досадно, когда сады целых эпох относятся к садам утилитарным и, следовательно, не интересующим искусствоведов. Так, например, все древнерусские сады объявляются „утилитарными" садами, садами только хозяйственными, и, таким образом, садоводство Петра представляется как бы начинающимся в России от нуля. Больше того, плодовые и ягодные участки садов XVIII века объявлялись как бы простой данью старой традиции, а на этом основании не подлежащими реставрации подобно кухонным пли аптекарским огородам. Так обычно предполагается поступать при реставрациях садов Петергофа (Петродворца), Царского Села (г. Пушкина), Летнего сада и пр.». Что это, как не призыв обратить внимание на необходимость реставрации утраченных садов? Красный оранжерейный садик, пусть и не в прежних габаритах, восстановлен на своем месте.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу