Рис. 39. « Святой Антоний», работа, приписываемая Босху, как и «Сошествие Христа во ад» последователя Иеронима на выставки Дада и Сюрреализма в Нью-Йорке в 1936 г. Именно эта выставка вновь открыла Босха широкой аудитории, а также ввела Иеронима в актуальное поле художественных тенденций. Фото из архива МоМА.

Тем не менее в результате работы « Bosch Research and Conservation Project » ( BRCP ) опубликованы и открыты в свободном доступе многие нюансы, связанные с техникой работы Иеронима Босха, широкому зрителю, который теперь может ознакомится с картинами Иеронима в прекрасном разрешении и подробнейшим образом. Благодаря издательской деятельности Центра по изучению Босха в Хетрогенбосе, обладающего грандиозной библиотекой, где собраны, не побоюсь этого слова, – все труды об Иерониме, регулярно выпускаются материалы конференций, посвящённых художнику и формирующих традицию научного босховедения (эдакие Bosch studies ).

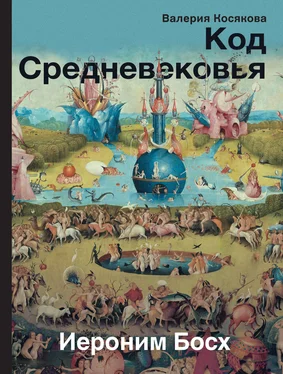

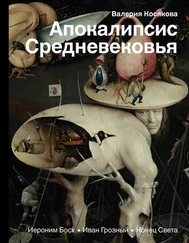

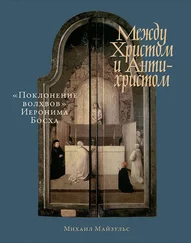

Обобщая проделанную исследовательскую работу, сегодня мы ясно видим, что работы Босха аккумулируют многие средневековые тексты. Его триптихи и уцелевшие фрагменты утраченных картин накрепко вплетены в самую ткань средневековой культуры. Через призму её текстов понимается и прочитывается всё творчество Иеронима Босха, являющегося в свою очередь проводником и дверью в мир позднего Средневековья.

Босх работал исключительно по поручению ктиторов. Его почитатели и клиенты принадлежали к элите. Многие темы его визуальных размышлений касаются вопросов, которыми задавалась зажиточная буржуазия на пороге Нового времени. Ощущение меняющегося мира, классовые трансформации, религиозное обновление, ломка и попрание традиций, вписанные в контекст вечных проблем богатства и нищеты, жизни и смерти, – всё это заставляло художника (а вместе с ним и его зрителей) думать, опасаться и наслаждаться, чувствовать, волноваться и трепетать, продолжая нуждаться в символических, иносказательных, превращённых формах, – в картинах, разговаривавших с человеком о нём самом, о его культуре, эпохе и вере.

Иеронима Босха в России нет. Коллекция живописи классических мастеров на бескрайнем пространстве музеев России могла бы быть представлена достаточно широко. Ведь после реформ Петра Великого состоятельные обитатели усадеб и дворцов приобрели неодолимую склонность к заполнению своих просторных и пустынных жилищ шедеврами западной живописи. После же революции 1917 года разграбленные дворянские гнёзда пришли в упадок, а картины, украшавшие залы, коридоры, кабинеты – частично распроданы или национализированы и перераспределены по музеям Советского Союза, в экспозициях и хранилищах которых и сегодня хранятся работы нидерландских, фламандских мастеров, в том числе – и последователей, и подражателей Иеронима Босха и Питера Брейгеля. Но подобный арт-детектив с расследованием и обретением шедевров ещё ждёт своего героя. Что касается крупных музеев, то в Эрмитаже можно ознакомиться с работой Яна Мандейна (известного подражателя Босха) и с фрагментом несохранившегося триптиха копииста Иеронима на тему «Сада земных наслаждений». Одной из самых примечательных находок автора этой книги может послужить картина «Искушение святого Антония», украшающая коллекцию московского дома-музея Алексея Николаевича Толстого и принадлежавшая некогда самому писателю (рис. 40). Сотрудники музея беззастенчиво мифологизировали свой экспонат, взрастив развесистую клюкву о подлинности произведения кисти самого Иеронима Босха. Толстой же усматривал в картине связь с «Евгением Онегиным» Александра Сергеевича Пушкина, а именно с описанием жутких чудовищ и монстров из кошмарного сна Татьяны:

И что же видит?… за столом

Сидят чудовища кругом:

Один в рогах, с собачьей мордой,

Другой с петушьей головой,

Здесь ведьма с козьей бородой,

Тут остов чопорный и гордый,

Там карла с хвостиком, а вот

Полу-журавль и полу-кот.

Еще страшней, еще чуднее:

Вот рак верхом на пауке,

Вот череп на гусиной шее

Вертится в красном колпаке,

Вот мельница вприсядку пляшет

И крыльями трещит и машет;

Лай, хохот, пенье, свист и хлоп,

Людская молвь и конский топ!

Алексей Николаевич полагал, что прообразом страшного наваждения послужила эта самая картина, которую видел Пушкин то ли в Михайловском, то ли в одном из дворянских имений, посещённых поэтом. Действительно, на протяжении XVIII–XIX веков русские дворяне активно и усердно упражнялись в коллекционировании фламандских художников, благодаря чему различные картины оных оказались в России. Толстой же мог как унаследовать картину безымянного эпигона Босха, так и приобрести на чёрном рынке. Так или иначе, судя по иконографии и стилю, картина эта принадлежит кисти неизвестного подражателя, жившего во второй половине или конце XVI века. Здесь приключения Иеронима в России пока заканчиваются. Хотя его работы по-прежнему популярны у отечественного зрителя.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу