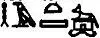

Считается, что стандартный индивидуальный земельный участок, типичный уже для аграрной практики Среднего царства, имел площадь 20 арур (54700 м²) [ Берлев 1965 , с. 5–6]. [56]При этом весьма похоже [ср.: Савельева 1992 , с. 71–72], что свое происхождение он вел от надела земли сhl ( ͻht) размером 19 ⅝ аруры , который упоминается в одном из указов царя VI династии Пепи II храму бога Мина в Коптосе [см.: Goedicke 1967, Abb. 9; Urk. I , S. 286, Z. 13]; как полагали, этот надел отвечал землемерному стандарту, применявшемуся в те времена на государственных (царских) полях [ Савельева 1992 , с. 111]. В указе храму Мина иероглифическое написание пахотной земли, на которой, находился участок в 19 ⅝ аруры , выглядит следующим образом:  [ Urk. I , S. 286, Z. 13]. Практически идентичное обозначение обрабатываемой земли мы обнаруживаем в повелении того же Пепи II двору "Укрепляет (бог) Мин (царя) Неферкара":

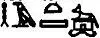

[ Urk. I , S. 286, Z. 13]. Практически идентичное обозначение обрабатываемой земли мы обнаруживаем в повелении того же Пепи II двору "Укрепляет (бог) Мин (царя) Неферкара":  [ Goedicke 1967 , Abb. 10; Urk. I , S. 294, Z. 2]. Присущий обеим надписям детерминатив в виде пса-Анубиса, возлежащего на алтаре или гробнице, дает нам немалое основание для допущения, что в документах идет речь о землях одного типа. В указе двору сообщается, что они сделались территорией, наполовину затапливаемой ежегодными разливами ( rmn ĭr m ͻht b chjwt rnpj ), на которой, кроме того, "нарезаны" участки пашни, именуемые š c(w) [ Urk. I , S. 294, Z. 2–3]. Особенность этих делянок š c(w) заключалась в том, что они занимали лучшие земельные угодья, заливавшиеся Нилом даже в годы низких половодий [ Савельева 1962 , с. 42; 1992 , с. 157, пр. 9].

[ Goedicke 1967 , Abb. 10; Urk. I , S. 294, Z. 2]. Присущий обеим надписям детерминатив в виде пса-Анубиса, возлежащего на алтаре или гробнице, дает нам немалое основание для допущения, что в документах идет речь о землях одного типа. В указе двору сообщается, что они сделались территорией, наполовину затапливаемой ежегодными разливами ( rmn ĭr m ͻht b chjwt rnpj ), на которой, кроме того, "нарезаны" участки пашни, именуемые š c(w) [ Urk. I , S. 294, Z. 2–3]. Особенность этих делянок š c(w) заключалась в том, что они занимали лучшие земельные угодья, заливавшиеся Нилом даже в годы низких половодий [ Савельева 1962 , с. 42; 1992 , с. 157, пр. 9].

Подытоживая сказанное, предлагаем в качестве рабочей гипотезы следующий фрагмент реконструкции социоестественного процесса в Египте конца Старого царства. При VI династии в результате уменьшения стока и снижения разливов Нила пространство самых плодородных пойменных земель значительно сократилось — местами, возможно, вдвое; земли, остававшиеся в границах половодий, в централизованном порядке дробились на участки, славившиеся наивысшим качеством; на землях именно этой категории появился участок площадью 19 ⅝ аруры , который, вероятно, был прообразом стандартного надела в 20 арур , в дальнейшем определившего трудовую норму древнеегипетского ĭhwtj -единоличника.

Итак, не исключено, что первые опыты "прогрессивного" индивидуального земледелия в нильской пойме, внедрение которого относилось к главным тенденциям социального переворота в Египте на рубеже III–II тыс. до н. э., были теснейше сопряжены с катастрофическим для человека хозяйствующего естественным преображением вмещающего ландшафта, приведшим к утрате государством части наиболее производительных земель и вынудившим общество прибегнуть к решительным мерам адаптации в непривычно изменившейся среде обитания. [57]Эти меры в обстановке критического падения продуктивности земледелия, с осознанием несостоятельности одного только физического ужесточения фиска, могли включить в себя и реформирование последнего в направлении усовершенствования учета остатков ценнейшей заливной пашни и ее разбивки на элементарные индивидуальные доли с заменой на полях неспециализированных "ватаг" работниками-профессионалами, облекавшимися персональной ответственностью за выполнение назначенной им трудовой нормы. Устойчивость новой административно-хозяйственной традиции, которая не прервалась с завершением эпизода аномально низких разливов Нила конца III тыс. до н. э. и со Среднего царства прочно вошла в повседневную жизнь древних египтян, очевидно, была обеспечена общественными механизмами, обсуждение которых пока не входит в нашу задачу. Выскажем лишь предварительное соображение, что "индивидуализация" труда земледельцев в Египте находилась в непосредственной связи с утвердившимся в эпоху Среднего царства обычаем проведения государственных смотров рабочей силы с целью ее распределения по социально-профессиональным разрядам [ Берлев 1984 ] и с ликвидацией крупных вельможеских хозяйств староегипетского образца [ Перепелкин 1988б ].

VI династия: накануне Второго социально-экологического кризиса в древнем Египте

Изложенная социоестественная гипотеза о фундаментальных изменениях, коснувшихся земледельческого уклада и, следовательно, в целом структуры староегипетского общества в условиях иссушения водосборного бассейна и постепенного снижения разливов Нила во второй половине III тыс. до н. э., развивает мысль, что при VI династии в Египте уже формировались предпосылки социально-экологического кризиса, который, насколько мы понимаем, задал направление и сообщил необратимый характер эволюции фараоновской цивилизации от централизованного государства с пережитками архаической номовой самобытности к новодинастическим, "имперским" принципам самоорганизации.

Читать дальше

[ Urk. I , S. 286, Z. 13]. Практически идентичное обозначение обрабатываемой земли мы обнаруживаем в повелении того же Пепи II двору "Укрепляет (бог) Мин (царя) Неферкара":

[ Urk. I , S. 286, Z. 13]. Практически идентичное обозначение обрабатываемой земли мы обнаруживаем в повелении того же Пепи II двору "Укрепляет (бог) Мин (царя) Неферкара":  [ Goedicke 1967 , Abb. 10; Urk. I , S. 294, Z. 2]. Присущий обеим надписям детерминатив в виде пса-Анубиса, возлежащего на алтаре или гробнице, дает нам немалое основание для допущения, что в документах идет речь о землях одного типа. В указе двору сообщается, что они сделались территорией, наполовину затапливаемой ежегодными разливами ( rmn ĭr m ͻht b chjwt rnpj ), на которой, кроме того, "нарезаны" участки пашни, именуемые š c(w) [ Urk. I , S. 294, Z. 2–3]. Особенность этих делянок š c(w) заключалась в том, что они занимали лучшие земельные угодья, заливавшиеся Нилом даже в годы низких половодий [ Савельева 1962 , с. 42; 1992 , с. 157, пр. 9].

[ Goedicke 1967 , Abb. 10; Urk. I , S. 294, Z. 2]. Присущий обеим надписям детерминатив в виде пса-Анубиса, возлежащего на алтаре или гробнице, дает нам немалое основание для допущения, что в документах идет речь о землях одного типа. В указе двору сообщается, что они сделались территорией, наполовину затапливаемой ежегодными разливами ( rmn ĭr m ͻht b chjwt rnpj ), на которой, кроме того, "нарезаны" участки пашни, именуемые š c(w) [ Urk. I , S. 294, Z. 2–3]. Особенность этих делянок š c(w) заключалась в том, что они занимали лучшие земельные угодья, заливавшиеся Нилом даже в годы низких половодий [ Савельева 1962 , с. 42; 1992 , с. 157, пр. 9].