В 1355 г. Константин окончательно помирился с Иваном Московским, но в том же году умер. Он первым из суздальских князей был похоронен не в Суздале, а в Нижнем Новгороде в построенной им церкви Святого Спаса. Летописец так охарактеризовал этого князя: «…княжил лет 15, честно и грозно боронил отчину свою от сильных князей и татар».

После смерти Константина в Орду отправился его старший сын Андрей и получил от Джанибека в княжение Суздаль, Нижний Новгород и Городец, т. е. все владения отца. Продолжая строить и украшать свою столицу, новый князь в 1359 г. воздвиг в Нижнем каменную церковь Архангела Михаила. В том же году умер Иван Иванович Московский, оставив наследником девятилетнего сына Дмитрия. В 1360 г. новый хан Орды Наурус предложил великое княжение Владимирское, помимо малолетнего Дмитрия Ивановича, Андрею Константиновичу Суздальско-Нижегородскому. Но тот отказался от этой чести, не чувствуя себя, видимо, способным управлять слишком большим княжеством. Тогда хан отдал великое княжение его младшему брату — Дмитрию Константиновичу, который принял назначение.

Если в этой связи обратиться к летописи, то здесь мы впервые встречаемся с мыслью о неправильности этого назначения: «…не по отчине, не по дедине» [60] Там же. С. 228, 230, 231.

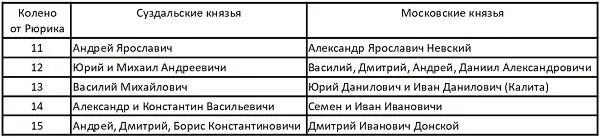

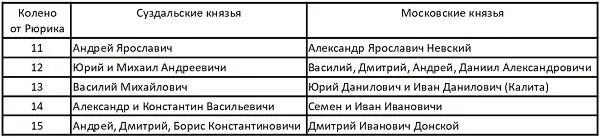

. Как понимать смысл этих слов? Н. М. Карамзин, считая, что летописец приводит суждения современников, указывал на их необоснованность, так как братья Константиновичи были коленом ближе к Рюрику, чем внуки Ивана Калиты [61] Карамзин Н. М. История государства Российского. Т. IV. СПб., 1892. С. 189.

. В подтверждение этого приведем сравнительную генеалогическую таблицу:

Итак, если вести счет по поколениям, то оба Дмитрия, и Суздальский и Московский, принадлежали к одному и тому же колену, но если считать, по Карамзину, Василия не племянником, а братом Юрия, то Дмитрий Суздальский имел преимущество, так как был в четвертом колене, а Дмитрий Московский — в пятом. Это старшинство и имел, вероятно, в виду Карамзин. Но отнесение им формулы «не отчине, ни по дедине», по мнению современников, следует признать ошибочным. Формула относится к более позднему времени, когда в генеалогии великих князей Московских окончательно установился принцип счета родовитости и прав на великое княжение не от Ярослава Всеволодовича, а от Александра Невского, впервые введенный в оборот Иваном Калитой. О том, как эта формула попала в Никоновскую летопись, будет сказано в дальнейшем. Что же касается описываемого времени, когда татарское иго непоколебимо висело над Русью и назначение великих князей полностью зависело от воли ордынских ханов, принцип передачи власти «по отчине и дедине», являлся анахронизмом. Новгородцы же были очень рады, что великим князем Владимирским стал не московский, а суздальский князь. И поэтому когда Дмитрий Константинович, переехав во Владимир, прислал своих послов и наместников в Новгород, их приняли с честью, а самого Дмитрия новгородцы признали своим князем. Он, в свою очередь, принял все их условия. Признал его также и ростовский князь Константин. Малолетний московский князь Дмитрий вероятно примирился бы с потерей великого княжения, но против этого выступали живущие в Москве глава Русской церкви митрополит Киевский и всея Руси Алексей, а также и московское боярство, которое, как и митрополит Алексей, было заинтересовано в закреплении за московскими князьями титула великих князей не только Владимирских, но и всея Руси.

Их стремлению вернуть московскому князю великое княжение способствовало и тому, что в 1361 г. в Орде был убит хан Наурус вместе с сыном и его место занял заяицкий царь Хидырь. В том же году Дмитрий Московский вместе с Дмитрием и Андреем Константиновичами отправились к новому хану на поклон, но едва Дмитрий Московский успел уехать оттуда, как в Орде вспыхнула новая «зямятня». Хидырь был убит собственным сыном Темиром Хозей, против которого, в свою очередь, восстал темник Мамай и призвал на царство своего ставленника Абдулу. Дмитрию Ивановичу удалось избежать этой «замятии», но братья Константиновичи и другие русские князья, также приехавшие с поклоном, едва унесли ноги. Вскоре в «замятие» принял участие брат убитого Хидыря Амурат. В 1362 г. он нанес поражение Мамаю, но не разбил его совсем, и в результате в Орде оказались два царя: Абдула с Мамаем, и Амурат с Сарайскими князьями. Абдула и Амурат между собой непрерывно враждовали [62] ПСРЛ. Т. 10. С. 232–233.

.

Читать дальше