Конечно, обрисованная выше картина больше характерна для крупных центров ордена (Риги, Ревеля, Дерпта и др.), а в большинстве ливонских городков и замков подобные черты были, скорее, только угадываемы. Но даже эти размытые символы указывали на ориентир, на желаемую духовную и культурную связь провинции с далекой империей. Связь эта была в большей степени односторонней: империя редко вспоминала о своей колонии, и лишь изредка выходцы из Ливонии удивляли германские города и земли. Например, из Ревеля происходил живописец Михаэль Зиттов (1470–1525), написавший портреты многих европейских коронованных особ.

Остзейское дворянство вплоть до XVIII–XIX вв. гордилось своим происхождением от древних рыцарей, хотя, как показано Я. Я. Зутисом, лишь 25 % родов реально восходило к аристократам ордена, а подавляющее большинство происходило из министериалов, которые в качестве наемников хлынули сюда во время кризиса ордена в XV–XVI вв. из Саксонии, Вестфалии, Фрисландии и других германских земель [8] 3утис Я.Я. Остзейский вопрос в XVIII в. Рига, 1946. С. 20.

. Среди лифляндских немцев даже еще в XVIII–XIX вв. была сильна культурная ориентация на Германию. Яркие свидетельства об этом приводит К. Случевский: «В истории здешней, немецкой жизни и литературы выискиваются всякие мелочи, лишь бы они гласили о связях с Германиею» — например, будто бы Шиллер продал первый экземпляр «Дон Карлоса» рижскому издателю, «Критика чистого разума» Канта тоже была издана в Риге, Гер дер служил в Риге, и даже сам Гете был ранен на дуэли «лифляндцем» [9] Слуневский К. По Северу России. СПб., 1888. T. III: Балтийская сторона: Путешествия их Императорских Высочеств великого князя Владимира Александровича и великой княгини Марии Павловны в 1886 и 1887 гг. С. 243–244.

.

В конце XV в. население Ливонии составляло около 500 000 человек [10] Biskup М. Livland als politischer Faktor im Osteeraum zur Zeit der Kalmarer Union // Der Deutsche Orden in der Zeit der Kalmarer Union 1397–1521 / Hrsg, von Z. Nowak. Torun, 1999. S. 100–101.

. Она состояла из трех исторически сложившихся территорий: Эстляндии (округа: Гарриен, Вирланд, Аллетакен, Оденпе, Иарвен, Вик, а также острова: Эзель, Даго и др.), Летляндии, а также Курляндии и Семигалии.

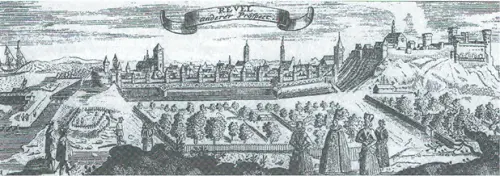

Эстляндия считалась наиболее развитой. Главными замками и городах Эстляндии были Ревель, Везенберг, Нарва, Дерпт, Киримпе, Лаюс, Феллин, Аренсборг и др. Главными городами и замками Летляндии являлись: Рига, Кокенгауз, Венден, Вольмар, Ашераден, Шмильтен, Мариенборг, Трикат и др. Главными пунктами Курляндии были Бауск, Грубин, Пильтен, Газепот. Вся Ливония, по В. Урбану, в XVI в. подразделялась на 22 дистрикта. Собственно Ливонский орден контролировал 59 % территории. 16 % принадлежало Рижскому архиепископству, 25 % — епископствам Дерптскому, Курляндскому, Эзельскому и 19 крупнейшим городам. Самыми большими из них были Рига (8000 жителей), Дерпт (6000), Ревель (4000) [11] Urban W. The Livonian Crusade. Washington, 1981. P. 429, 431.

.

Состав населения Ливонии был полиэтничным. Высшую, орденскую аристократию составляли немцы, в основном выходцы из Вестфалии [12] О роли вестфальских немцев в Ливонии см.: Neitmann К. Westfalen als Rekrutierungsgebeit des Deutschen Orders in Livland // Wolter von Plettenberg und das mittelaterliche Livland / Hrsg, von N. Angermann und I. Misäns. Lüneburg, 2001. S. 113–128 (Schriften der Baltischen historischen Kommission. Bd 7).

. Они были в основном приезжими. Количество орденской рыцарской аристократии не превышало 400–500 человек. Гораздо более многочисленную группу составляли т. н. вассалы — немцы по происхождению, вот уже 1012 поколений живущие в Ливонии. Среди горожан большинство бюргеров также составляли немцы по происхождению, а в целом доля немецкого населения в поселениях замкового и городского типа составляла до 20 %. В некоторых пунктах, например в Риге, этнических германцев было большинство. Крестьянство же, напротив, в основном состояло из аборигенов: эстов, ливов, леттов, куршей, семигалов [13] Kirchner W. The rise of the Baltic question. P. 4–11; Urban W. The Livonian Crusade. P. 430, 432.

.

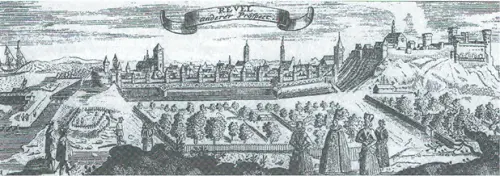

Ревель в конце XVI в. Немецкая гравюра

Основу экономики Ливонии составляли сельское хозяйство, городское ремесло и торговля. Из России в Ливонию и далее на Запад везли ворвань, воск, лен, меха и сырые шкуры, сало, пеньку, мыло, холст и т. д. Большую статью ливонского экспорта составляло зерно, но его значительная часть была собственно ливонского происхождения. Примечательно, что, как показано И. Клейненбергом, в XVI в. в русской торговле в Ливонии растет доля ремесленных изделий, в основном — предметов кузнечного и кожевенного ремесла [14] Kleinenberg I. Tallinna vene kaubahovi ajaloost XV–XVI sajandil // Известия АН Эстонской ССР. 1962. T. 11. Серия общественных наук. № 3. С. 251–252.

. В Россию же ввозили соль, серебро в слитках, олово, свинец, сельдь, сукна, изделия ремесла и предметы роскоши. Из Великого княжества Литовского в XVI в. через Ригу в Европу шли зола, деготь, лен, конопля — товары, востребованные в основном развивавшимися западными мануфактурами [15] Павулан В. В. Хозяйственное и политическое значение даугавского торгового пути в XIII–XVII вв. И Экономические связи Прибалтики с Россией. Рига, 1968. С. 87.

.

Читать дальше