Страшно мучительной казнью считался такой способ медленного и изощренного убийства. Связанного преступника клали на берегу моря у самой кромки воды. Когда накатывала соленая тихоокеанская волна, он начинал захлебываться. Потом волна сходила, и казнимый получал короткую передышку. Считалось, что «нормальным» сроком жизни в таких условиях является восемь дней.

Все эти виды казни считались более тяжелыми и позорными, чем усекновение головы. Поэтому в одном указе XVII века меланхолично сообщается, что дети некоего крестьянина Согоро, осмелившегося подать жалобу непосредственно сёгуну в обход своего прямого начальства, по идее должны были бы быть приговорены к той же мере наказания, что и их непутевый отец — распятию, но в виде особой милости четверо малюток (одиннадцати, девяти, шести и трех лет) подвергаются казни через отсечение головы.

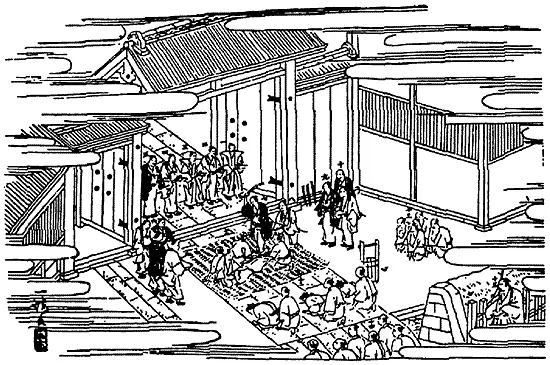

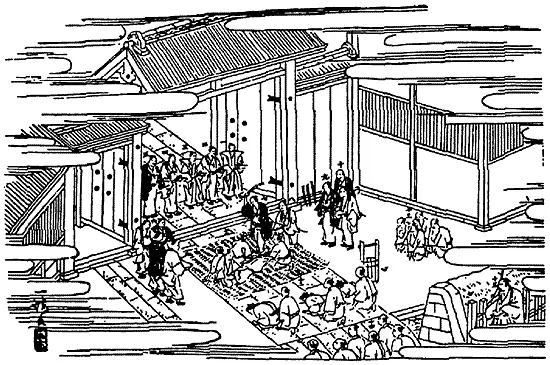

Кроме прямого убийства, в большом почете было санкционированное властями членовредительство, применявшееся в случае нарушения закона: отрубание мизинцев, носов и ушей. Или клеймение (первоначально применялось по отношению к последователям христианства). Или татуирование (об этом уже говорилось в специальной главе). Или битье бамбуковыми палками (они трогательно назывались «веником для задницы» и были обернуты в полотно или кожу) по плечам и мягкому месту. При этом в зависимости от тяжести проступка полагалось от пятидесяти до ста ударов (после пятидесяти ударов делался небольшой перерыв для смены экзекутора, а также питья и приема преступником какого-нибудь взбадривающего лекарства). Порки обычно проводились не индивидуальные, но коллективные: за один день проходило несколько десятков человек. При этом в одном из указов проявилась трогательная забота о мирных жителях: «Нельзя карать преступника ночью, нарушая спокойствие других людей».

Порка бамбуковыми палками.

В общем, и в Японии существовал нормальный средневековый реестр мучительных наказаний для самого тела, посмевшего преступить закон. Реестр этот предусматривал и такую, наиболее распространенную ныне, меру воспитательного воздействия, как денежный штраф, но лишь как дополнительное наказание по отношению к основному. То есть мирному японскому люду предписывалось спать спокойно. Деньги тогда еще не стали всеобщим эквивалентом для определения степени аморальности.

При этом нужно иметь в виду, что от княжества к княжеству способы наказания и их тяжесть могли отличаться — единого для всей страны «уголовного кодекса» фактически не существовало. Вернее, одобренные сёгунатом уголовные законы существовали, но соблюдались они далеко не везде. Так, даже после того как сёгунат издал указ о прекращении практики членовредительства, «на местах» она продолжала свое существование. Ибо сами князья считали, что совершивший преступление в их владениях вполне может быть наказан по их собственному разумению.

В силу японского понимания миропорядка и проистекающего отсюда общего устройства жизни отлучение от своего родного коллектива (семьи, общины, соседей, друзей, коллег по профессиональным занятиям и т. д.) всегда воспринималось как трагедия. Поэтому еще одним страшным наказанием была ссылка. Собственно говоря, наряду со смертной казнью ссылка и все ее разновидности (пусть даже и в ослабленной форме) были наиболее распространенным видом наказания за тяжкие преступления. Не случайно поэтому, что уголовные кодексы японского средневековья именно изоляции правонарушителя уделяют столько внимания. Хотя изоляция эта принимала по преимуществу внетюремные формы.

Самой тяжелой формой ограничения свободы считалась высылка (на несколько лет или навечно) на один из двенадцати малонаселенных «отдаленных островов» — аналог российской Сибири (хотя, если посмотреть по карте, «отдаленные острова» были расположены, по нашим понятиям, не так уж и далеко от центров «цивилизованной» жизни). Высылка эта обычно сопровождалась конфискацией имущества. Хотя на островах и присутствовала охрана, но никаких принудительных работ обычно не проводилось. Ссыльные находились на «вольном поселении» и самообеспечении и обладали даже правом получать посылки из дома. Беда заключалась, правда, в том, что кораблей до острова бывало обычно только два — весной и осенью. Как видно, каторга популярностью в Японии как-то не пользовалась. Может быть, потому, что каменоломен — самого распространенного в Европе места изнуряющего труда — в этой стране было мало. Строили-то из дерева, а не из камня. И рудников в силу общей минеральной бедности тоже было немного.

Читать дальше