И еще «о птичках»… Появление их на банкнотах отнюдь не может считаться чистой случайностью. Если мы посмотрим на японскую поэзию или живопись с точки зрения представленной там фауны, то увидим, что там много птиц и насекомых. Млекопитающие же почти полностью отсутствуют. В более давние времена на японских деньгах, помимо фазана и журавля, также появлялось довольно много пернатых: петух, голубь, павлин, кулик, коршун. Что до насекомых, то в поэзии они хороши, а вот на деньгах как-то не смотрятся, и поэтому место на купюре досталось только стрекозе. Не слишком много на японских банкнотах и представителей водного царства: это моллюск в раковине и морской окунь. На ранние банкноты все-таки удалось пробиться некоторым млекопитающим: кабану (он фигурирует в японских мифах), лошади с восседающим на ней самураем и мышке — символу богатой жизни (раз в доме есть мыши, значит там есть чем поживиться). И, наконец, пришедшие (прилетевшие?) из Китая дракон и птица-феникс.

Вот, оказывается, каких людей, птиц и гору японцы ежедневно видели или видят, расплачиваясь за товары и услуги. И никаких императоров и самураев.

Впрочем, император все-таки присутствует на японских деньгах. Только не на бумажных, а на металлических. И не в виде портрета, а в виде иероглифов, обозначающих одновременно его тронное имя и девиз правления. Сейчас это Хэйсэй — «мирная жизнь».

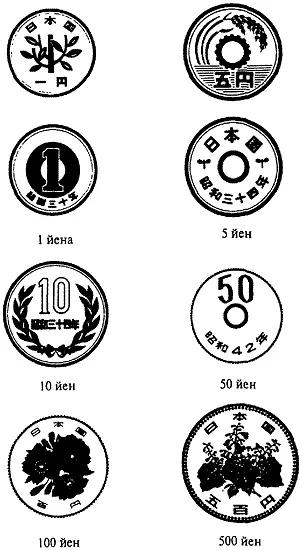

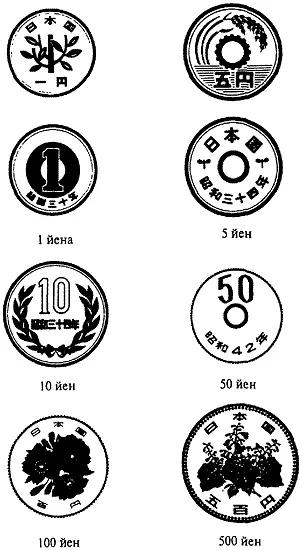

Современные японские монеты.

В настоящее время в стране находится в обращении шесть видов монет: достоинством в 1 йену, 5, 10, 50, 100 и 500 йен. На всех них нанесен уже не животный, а растительный орнамент. И изображены там растения и цветы, к которым издавна прикипела японская душа: рис, хризантема, сакура, бамбук и павлония.

Японская государственная машина считается достаточно коррумпированной (это касается в основном высшего слоя бюрократии), и наличные деньги у нее в почете, что, однако, не слишком сказывается на эффективности ее работы. Во всяком случае, гораздо меньше, чем у нас. В последние годы случилось немало громких разоблачений государственных чиновников. Ну, например, такой-то и такой-то получил взятку от строительной компании и отдал ей подряд. Нехорошо, конечно. Но что-то я не слышал, чтобы компания работу свою сделала плохо, и построенное ею здание завалилось набок. Поэтому, похоже, люди взяточниками возмущаются, но остаются при этом довольно спокойны.

Что же до простого населения, то, думаю, трудно найти народ, который бы превосходил японцев по концентрации честности на один квадратный километр. Если вы обронили здесь деньги, то вероятность того, что они окажутся в ближайшем полицейском участке, очень велика. И тогда вам придется на совершенно законных основаниях «отстегнуть» нашедшему 20 процентов суммы — налог «за рассеянность». В случае же, если человек за своими деньгами все-таки не пришел по истечении шести месяцев и одной недели, вся сумма становится достоянием обнаружившего кошелек. Эта «одна неделя» в юридическом документе меня особенно умиляет.

Преступления и наказания

Один шаг от казни до смеха

Как это ни странно, но в Японии вплоть до XIX века не было тюрем в европейском понимании этого слова. То есть были места, где содержались предполагаемые преступники, но они находились там только до вынесения приговора. Иными словами, это были не столько учреждения, предназначенные для наказания и исправления злодеев, сколько, выражаясь современным языком, камеры предварительного заключения или следственные тюрьмы. И вообще такого наказания, как тюремное заключение на столько-то долгих лет, в тщательно разработанном японском законодательстве предусмотрено не было. Что же до самураев с крупным рисовым доходом, то их в тюрьму вообще никогда не помещали: они содержались в усадьбе своего сеньора, который выступал в качестве тюремщика.

Однако отсутствие тюрем отнюдь не свидетельствует в пользу мягкости японских средневековых как нравов, так и законов. Законы были весьма суровы, а в какой-то части, может быть, даже жестоки. Профессионального вора, например, почти с неизбежностью ждала в конце концов смертная казнь. К ней приговаривали в случае, если стоимость похищенного им превышала десять рё (за один рё можно было купить 150 килограммов риса). Даже если это был не солидный вор, а мелкий мазурик, все равно его ждала та же участь: ведь суммы похищенного им плюсовались вне зависимости от времени совершения преступления — до той поры, пока они не составят искомые десять рё.

Читать дальше