Следует, правда, оговориться: лучшая половина японского народа покидала дом весьма нечасто. Дело в том, что сёгунат был весьма обеспокоен тем, чтобы каждая порядочная женщина знала свое истинное место. А место ее было — у домашнего очага. Кроме того, женщину всегда подозревали в том, что она является женой или дочерью какого-нибудь князя. А им полагалось безвыездно пребывать в Эдо. Поэтому женщине, чтобы отлучиться из дома, следовало получить согласие властей, без которого невозможно было преодолеть многочисленные заставы. В дофотографическую эпоху в женский паспорт тщательно вносился словесный портрет, а осмотр путешественниц проводился с особым пристрастием, вплоть до раздевания — чтобы записочки какой не пронесла. Рассказывают, что одна путешественница умудрилась по дороге разродиться, из-за чего на заставе вышел большой шум. И не только потому, что на девочку не было паспорта, но и потому, что она была одета «не по форме» — то есть без обязательного в случае прохождения заставы кимоно.

Мужчины тоже были обязаны получить разрешение на путешествие, но им этот «пачпорт» выдавался по заявлению почти что автоматически и никакого словесного портрета не содержал. Стоило только сказать, что, мол, отправляюсь на богомолье или по торговым делам. Если же ты ехал в Эдо, а не из него, то вообще никаких проблем не было — правительство считало, что там-то оно владеет ситуацией, а рабочая сила в городе требовалась всегда. Только старшим сыновьям крестьян разрешение на передвижение получить было затруднительно — считалось, что они безотлучно должны находиться при земле.

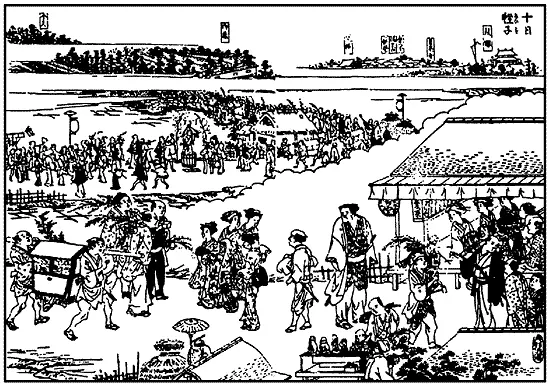

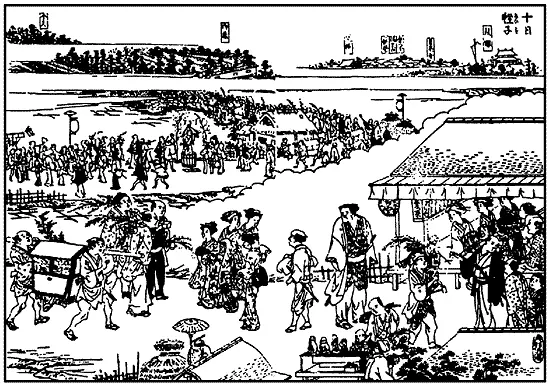

В движении.

Для того чтобы получить разрешение путешествовать, требовалась справка из буддийского храма, подтверждающая, что такой-то и такой-то не является христианином. Власти полагали, что проповедники-иезуиты (а также францисканцы с доминиканцами), появившиеся в стране в XVI веке, были только лишь авангардом той вооруженной армады, которая спит и видит, как бы Японию поработить. И не были далеки от истины. Но, на счастье, Япония располагалась все-таки довольно далеко. И — что еще более важно — была обделена ацтекским золотом, индийскими пряностями или еще чем-нибудь столь же полезным в европейском хозяйстве. В общем, повезло на то время японцам с ресурсами.

Что до женщин, то у них должна была возникнуть действительно серьезная причина для преодоления пространства. Просто осмотр достопримечательностей или паломничество никак не относились к уважительным причинам. Вдобавок к тому и многие храмы запрещали женщинам доступ в свои пределы. Прямо вот такие объявления у ворот вешали: «Женщинам, коровам, кошкам, обезьянам, цаплям и курицам прохода нет».

В связи со столь неожиданно и быстро расцветшей всеобщей мужской страстью к путешествиям самое широкое распространение получили географические карты. Их рисовали и на листах бумаги, и на длинных свитках, и на ширмах, и на веерах. Существовали и чрезвычайно подробные, изданные ксилографическим способом (то есть вполне массовым тиражом для «широкого читателя»), путеводители с указанием расстояний, достопримечательностей, цен на гостиницы и транспортные услуги и даже с перечислением имен станционных смотрителей. Каждый князь считал своей почетной обязанностью издать подробнейшее описание своих владений. Само правительство тоже не отставало. Для того же, чтобы молодое поколение не выросло географически безграмотным, в школах заучивали стишки, в которых перечислялись названия гостиниц, встречавшихся по дороге.

Высокая степень грамотности населения и общенациональная страсть к документированию чего бы то ни было привели также к широчайшему распространению путевых дневников, которые по возвращении читались в назидание и поучение родственникам, соседям и друзьям.

Имея в то время довольно туманные представления о внешнем мире, почти полностью отгородившись от него (как въезд в страну иностранцев, так и выезд из нее местных жителей были запрещены), японцы использовали весь свой запас любопытства для внутреннего употребления. И совершали довольно длительные путешествия — до четырех месяцев мог находиться странник в дороге. Еще и потому, что путешествовать приходилось по преимуществу пешком. Крутой же перевал можно было преодолеть и на некоем подобии носилок, называемом «корзиной».

Читать дальше