При сёгунате Токугава все стало происходить очень организованно. Для фельдъегерской связи была создана система почтовых станций. Количество обслуживающего персонала постоялых дворов, а также лошадей определялось, как то и положено, специальными распоряжениями. Принцип был такой: сколько лошадей, столько и людей. В зависимости от оживленности дороги их количество было разным. Выходило от двадцати пяти до ста. Сёгунские гонцы лошадей получали бесплатно. Частным же лицам приходилось раскошеливаться.

Почтальон.

С лошадьми в это время сложилась ситуация непростая. В связи с мирным временем и дефицитом пастбищ поголовье лошадей в Японии стремительно уменьшается. И в это время местное сельское хозяйство начинает отвечать идеалу последователей Толстого — «ручников», которые не хотели по моральным соображениям скотину эксплуатировать. В Японии, правда, безлошадье к этическим категориям не относилось. Принцип тут был простой: когда воевать — тогда и коней пасти. А в остальное время политической истории они в Японии делались ненужными. Настолько, что даже основную часть фельдъегерских, а затем и почтовых отправлений стали в результате доставлять менявшие друг друга совершенно пешие бегуны. Они передвигались со скоростью приблизительно десять километров в час — и днем и ночью.

Процветанию гостиничного дела сильно способствовало то, что сёгуны Токугава из-за опасений заговоров и всяческих центробежных безобразий ввели такое правило: семья каждого князя безотлучно пребывает в столице, а сам князь навещает ее раз в год в строго определенные сроки, причем время свидания составляло где-то около полугода. Если же во время нахождения по месту княжения в оставшиеся полгода он предпринимает что-нибудь нелояльное, то может быть твердо уверен, что его жена с детьми находятся в надежных руках скорой на контрмеры власти. И не дай бог тебе по дороге в Киото завернуть туда, где император проживает!

Таких князей в то время в Японии было около трех сотен. Вот и тянулись они в Эдо со своими богатыми княжескими пожитками, многочисленной свитой и челядинцами. Процессия в несколько сотен или даже тысячу человек считалась делом вполне обычным. Поначалу доходило и до двух тысяч. Потом количество сопровождающих лиц было отрегулировано в сторону уменьшения. Точно так же, как и число лошадей в процессии. Только сам князь и его ближайшее окружение путешествовали конно или в паланкине, а остальные — пешком топали да с поклажей. При узости тех дорог процессии растягивались на несколько километров. Это если все шло нормально. (Для справки: при выездах сёгуна для молебна в свой родовой храм в Никко его свита могла превышать двести тысяч человек!)

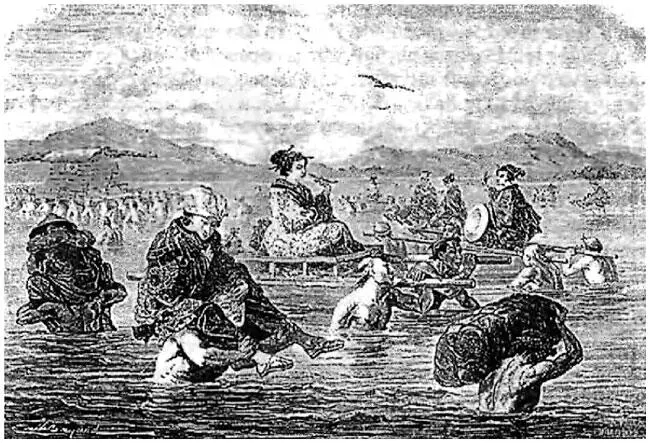

Путешествие совершалось весьма степенно: даже если для князя оседлывали лошадь, ее вели под уздцы. Что до паланкина ( норимоно ), то он пришелся по вкусу не только князьям, но и европейцам. В описании одного из них устройство его выглядело следующим образом: «Норимоны — род каретных кузовов из тонких досок и бамбуковых тростей с окнами впереди и по обоим бокам над дверцами. В них можно сидеть свободно и даже лежать, поджав немного ноги. Внутри норимон обит хорошею шелковою материей и бархатом. В глубине его бархатный матрас, покрытый бархатным же покрывалом. Спина и локти покоятся на подушках; а сам сидишь на круглой подушке, в которой сделано отверстие. В передней части — полочки, куда можно поставить чернильницу, книги и тому подобное. Окна над дверцами опускают, если хотят впустить воздух, или закрывают занавесками и бамбуковыми шторами. Не знаю экипажа удобнее этого. Это род переносной комнаты. Чтобы устать, надобно просидеть в ней очень долго. Снаружи кузов покрыт лаком и украшен живописью. Над кузовом тянется шест, за который берутся носильщики. Число их сообразно с чином путешественника, не менее шести и не более двенадцати. Половина идет без дела, готовясь на смену несущим норимон».

Переправа. С гравюры середины XIX в.

При проезде князя люди попроще были обязаны кланяться ему до земли или становиться к паланкину спиной — как недостойные взглянуть на князя.

Каждому князю определили размеры процессии в зависимости от доходности его владений. Причем этот доход определялся своеобразно — по потенциальному урожаю риса, который он мог получить со своей земли. Можешь хоть бананы там выращивать, но будет считаться, что рис. А для исчисления этого теоретического урожая были проведены масштабные работы по определению плодородия имевшейся земли. Иными словами, был составлен земельный кадастр.

Читать дальше