Кроме того, существовали и описательные названия месяцев, отражающие приметы сезонов, взаимосвязь природного и человеческого миров. Первая луна называлась муцуки («дружественный месяц», поскольку празднование нового года сопровождается застольем и пирушками с участием многих людей). Вторая луна именовалась кисараги («месяц переодеваний» — имеется в виду переход на «весеннюю форму одежды»), третья — яёй («месяц почек»), четвертая — удзуки («месяц цветения»), пятая — сацуки («месяц пересадки рисовой рассады»), шестая — минадзуки («сухой месяц», поскольку в это время редко идут дожди). Название седьмой луны — фумидзуки («месяц письмен») связано со старинным обычаем сочинения стихов в 15-й день этой луны, когда, согласно китайской легенде, на звездном небе встречаются разлученные в течение всего остального времени возлюбленные — Волопас и Ткачиха (Вега и Альтаир). Восьмая луна — хадзуки («месяц листьев») — называется так потому, что в это время листья на деревьях покрывает осенний багрянец, а именование девятой — нагацуки («длинная») связано с удлинением ночи. Особняком стоит десятая луна ( каннадзуки — «месяц без божеств»): считалось, что японские божества в этот месяц покидают пределы своего постоянного обитания и собираются на свой «съезд» в провинции Идзумо. Далее все просто: одиннадцатая луна ( симоцуки ) — «месяц инея» и двенадцатая — сивасу («последний месяц»).

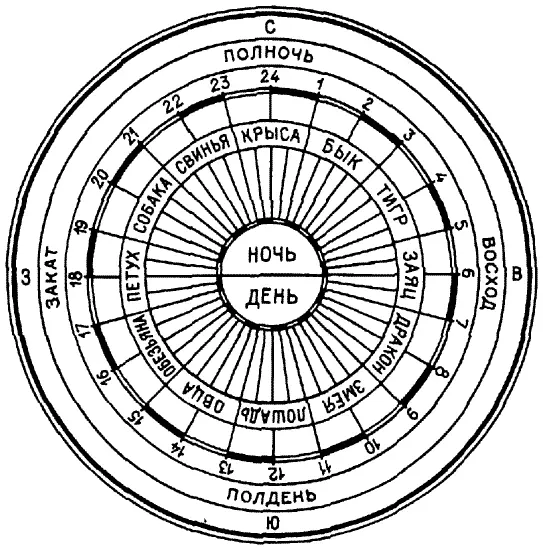

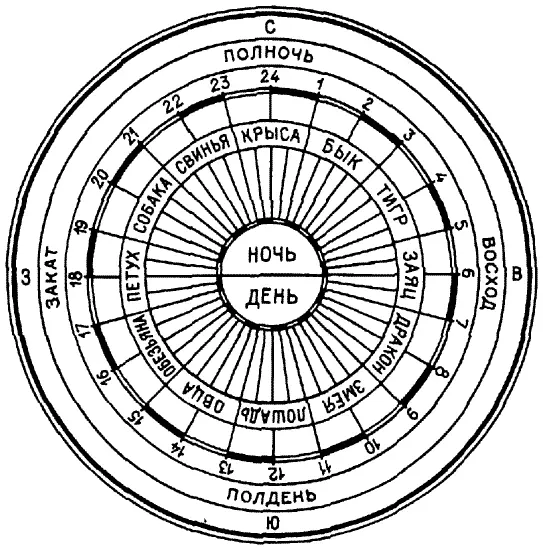

Японский «комбинированный» календарь.

Как и в Европе, каждому времени года соответствовали три месяца. С наступлением 1-го дня 1-й луны начиналась весна. Это обычно случалось в конце европейского января — начале февраля. Каждый год немного по-разному (вроде нашей масленицы или Пасхи).

Кроме обозначения лет, двенадцать знаков зодиака применялись для указания часов (или, как еще говорят, «страж») в сутках. Таким образом, продолжительность китайско-японской «стражи» составляет около двух часов. Каждой из страж были приписаны определенные качества («достижение», «успех», «беспорядок» и т. д.). Стражи, расписанные кругом («по циферблату»), служили также для обозначения направлений. Например, мышь, соответствуя страже «полночь», являлась одновременно указателем северного направления.

Со счетом времени, основанном на сочетании «стволов» и «ветвей», было связано множество верований и обычаев. Доходило и до смешного. Один средневековый автор с видимым удовольствием повествует о женщине, которая попросила монаха составить для нее личный календарь-гороскоп. Что ж — дело самое обычное. Каждому знать полезно, какой день ему удачу сулит, а когда лучше дома затвориться и носа за дверь не высовывать. Монах же оказался большим шутником и, наряду с совершенно обычными предписаниями, с самым что ни на есть серьезным видом обязал ее в какие-то дни — голодать, а в какие-то — есть «от пуза». Самым экстравагантным указанием был запрет справлять большую и малую нужду по определенным числам целыми днями. И ведь слушалась его, бедняга.

Или вот еще. Японцы твердо (и справедливо, конечно же) полагали, что еда бывает более и менее полезная. Это ее свойство они связали с течением времени. В результате появилось великое множество «диетическо-хронологических» трактатов, в которых указывалось, когда какой продукт потреблять можно, а когда — нежелательно. В одном из этих трактатов (автор, похоже, попался с изрядным чувством юмора) запреты формулировались так: в первой луне нельзя есть сырой лук и мясо кабана; во второй — зайчатину и рыбу, выловленную в день «тигра»; в третьей — маленькие головки чеснока; в четвертой — большие; в пятой — траву нира (идет на приправу) и фазана, в шестой не рекомендовалось пить воду из пруда, в седьмой — есть мед, в восьмой — имбирь, в девятой — мясо кабана и заиндевевшую тыкву, в десятой — имбирь и заиндевевшие овощи, в двенадцатой (в одиннадцатой вроде бы все позволено было) — подъедать за мышами.

И вот представьте себе ситуацию, когда японцам со своими годовыми и часовыми «собаками» и «быками» пришлось вписываться в мировую хронологию, диктуемую Западом. Поначалу, правда, держались они молодцами и печатали всяческие переводные таблицы для запутавшегося населения. Были и такие, кто серьезно утверждал, что «наше японское время — лучшее в мире». Но потом все-таки не выдержали — решили, что японской плетью европейского обуха не перешибешь. Животных, таких привычных, домашних и почти что ручных, жаль было, конечно, но что тут попишешь, если хочешь быть принятым в мировую геополитику с мировой же торговлей.

Читать дальше