Как тут не вспомнить проявленную еще в средневековье эстетическую любовь этого народа к малому! Вот что писала знаменитая писательница Сэй-сёнагон в XI веке: «Детское личико, нарисованное на дыне… Трогательно-милы куколки из бумаги, которыми играют девочки. Сорвешь в пруду маленький листок лотоса и залюбуешься им! А мелкие листики мальвы! Вообще, все маленькое трогает своей прелестью».

И потому наивысшие достижения в миниатюрном письме принадлежат тоже японцу Ёсида Годо: шестьсот иероглифов на зернышке риса, сто шестьдесят — на кунжутном семени, три тысячи — на соевом бобе. В Японии есть целый Музей микроискусства, где собрано около двадцати тысяч образцов миниатюрного письма, для рассмотрения образцов которого требуется по меньшей мере лупа.

Время

Часы на страже денег

Японцы известны своей пунктуальностью. Когда японец говорит: «Встретимся около семи вечера», — будьте уверены, что без пяти семь он будет на назначенном месте. Что же до нашей «широкой» души… Умолкаю перед Вячеславом Пьецухом. Героиня его повести «Государственное дитя» сообщает: «Вот как-то договорились мы с пастухом Егором, что я в такой-то час зайду к нему домой за поливным шлангом, захожу-то я захожу, а Егора нет: час его нет, другой нет, третий нет, ну я убралась несолоно хлебавши. На следующий день встречаю его и спрашиваю: „Что же ты, Егор, обманул?“ А он говорит: „Чудная ты, ей-богу, да разве можно что-нибудь загадывать наперед?! А если бы я в Африку уехал?!“»

Между тем именно пунктуальность, то есть способность совершать определенные действия в заранее назначенное для того время, является одним из основных требований, предъявляемых к нынешнему «человеку экономическому» (как бы мы к этому типу ни относились — Лесков-то вон еще когда говорил, что за границей жить лучше, а в России — занятнее). И именно на таком «человеке пунктуальном» зиждется благополучие «развитых» западных (и некоторых не очень западных) стран. Принцип «время — деньги» был сформулирован в Европе, но и среди японцев он нашел самое широкое понимание.

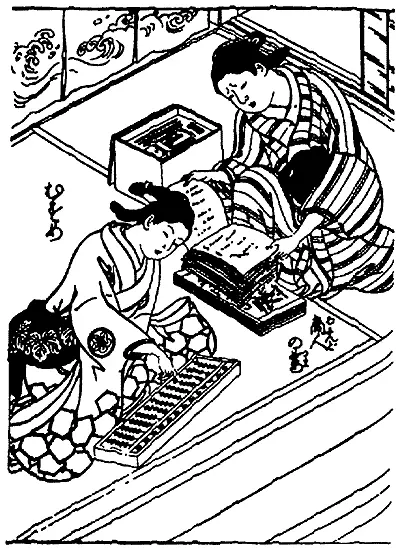

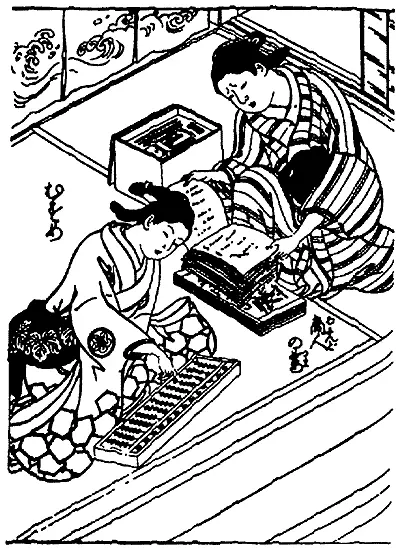

Японские женщины за счетами и хозяйственными книгами.

Этот «человек экономический» (или же «считающий») не просто пунктуален — он вообще ставит процедуру измерения (чего бы то ни было — длины, объема, температуры, кровяного давления, дохода и т. д.), а значит, и предсказуемость мира, выше всего. Человек экономический непременно ведет расходно-доходную книгу.

«Человек экономический» знает расписание своей жизни на год вперед. Все это вместе взятое сильно помогает ему в достижении завидного уровня благосостояния, но, с другой стороны, любая «нештатная» ситуация вышибает его из седла.

Вспоминаю, как еще в советском городе Ташкенте пришлось мне переводить один околонаучный симпозиум.

Жили мы на загородной «даче» местного ЦК партии, которая представляла собой небольшую гостиницу с очень усиленным питанием-выпиванием (по этой-то части никаких нареканий ни у кого не было). Приехали, поселились, отобедали. Тут прибегает ко мне в полном ужасе один из моих подопечных: «В ваннах затычки отсутствуют!» Я — к комендантше. Она мне: «Были когда-то эти затычки, да все куда-то подевались». Захожу в задумчивости в свой совмещенный санузел. Примериваюсь к сидячей ванне. И тут же выясняю, что дырка в ней очень естественно моей пяткой затыкается. Как будто созданы они друг для друга. После того как я продемонстрировал это научное открытие японским участникам симпозиума, они меня чуть не за героя считали. «Такой молодой, а из кризисной ситуации выход нашел».

На самом-то деле любой советский (да и российский) человек сообразил бы то же самое даже и без всякого примеривания (никаких кулуарных жалоб на отсутствие затычек среди советских участников симпозиума я что-то не слышал — наверняка делали, как я).

На Западе этот несколько зарегулированный (с нашей, разумеется, колокольни, определить высоту которой мы все никак не соберемся) своими измерениями человек формируется веке в XIV–XV. Именно тогда, в преддверии промышленной революции, часовые механизмы начинают порабощать Европу. В Японии же, чересчур в это время увлеченной самурайскими баталиями местного значения, начинают по-настоящему считать и ценить время несколько позже — в мирных XVII–XVIII веках.

Читать дальше