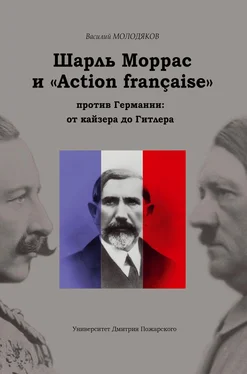

«Всё зависит от сохранения или уничтожения германского единства», – суммировал Массис тридцать пять лет спустя, уже после Второй мировой войны. Он с тревогой отметил решимость германских социал-демократов сохранить единство страны ради торжества «мира, демократии и социализма». При этом условии немцы согласятся на всё, поскольку «единство Рейха – их главная мысль, основная, жизненно важная проблема существования германского народа». «Прусская идея не уничтожена», а «демократизация до сих пор служила только подготовке к восстановлению Рейха» [171] Henri Massis. Allemagne d'hier et d'après-demain, suivi de Germanisme et Romanité par Georg Mœnius. Paris, <1949>. P. 79, 42–47.

. Наконец, 24 апреля 1952 г. Моррас писал Ксавье Валла: «Принеся немцам демократию вместо того, чтобы вернуть им князей и республики, их механически централизовали. Демократия везде фатально приводит к централизации, и когда централизация окончательно состоится, немецкая демократия породит диктатора, в той или иной форме» [172] Charles Maurras, Xavier Vallat. Lettres passe-murailles. Paris, 1966. P. 218.

.

Биограф Бенвиля утверждает, что его герой «не учил нас ненавидеть Германию и немцев, тем более не учил их любить, но учил изучать и понимать» (DDB, 14). Бенвиль знал немецкий язык, следил за политической жизнью и мыслью Германии, изучал ее историю, интересовался культурой и не употреблял слово «бош». При этом он следовал базовым принципам «Action française» о том, что «настоящий националист принципиально ставит родину превыше всего» и потому «понимает, рассматривает и решает все текущие политические вопросы в соответствии с национальным интересом» (ASF, 291). Подобно Моррасу и Доде, Бенвиль исходил из тезиса о Германии как наследственном враге и о германском единстве как главной угрозе Франции. В этом все трое были непоколебимо уверены и иного варианта просто не допускали.

Уверенность в том, что смена государственного строя сама по себе не изменит суть Германии, разделял маршал Фош, писавший Клемансо 1 января 1919 г.: «Опасность возвращения Германии к империи можно считать ничтожной. Однако республиканское правительство, построенное на тех же принципах милитаризма и централизации власти и держащее к тому же в руках всю Германию, будет не менее опасным и останется не меньшей угрозой миру. Опыт показывает, что нетрудно придать подобный характер республиканскому строю в стране, пропитанной прусской системой, прусскими методами и милитаристскими доктринами, в стране, где дисциплина и централизация власти в силу национального характера и исторической традиции всё еще являются основой общества» (ДВФ, 47–48).

Французское правительство не вняло этим словам.

Любитель исторических аналогий, Бенвиль часто приводил в качестве отрицательного примера антиавстрийскую позицию Наполеона III во время Австро-прусской войны 1866 г. Император – которого орлеанисты из «Aсtion française» вообще не жаловали – ссылался на завет Ришелье бороться против Габсбургов как главного врага Франции. Однако после победы пруссаков в битве при Садовой один из приближенных заметил ему: «Государь, вам постоянно говорят об австрийской династии, против которой боролся Ришелье. Сегодня эта австрийская династия находится не в Вене, а в Берлине» (JLN, 200). «До 1866 г. Бисмарк все время сомневался, что великие европейские державы окажутся настолько глупы, чтобы позволить Пруссии создать великую Германию. Он и вообразить не мог, что после такой непростительной войны те же самые державы будут равнодушно, если не с симпатией смотреть, как Германия укрепляет свое единство» (JBA, II, 14).

«Современным воплощением» Наполеона III публицисты L'AF называли Вильсона – на первых порах самую влиятельную фигуру мирной конференции. До вступления США в войну они саркастически отзывались о его «нейтрализме», «пацифизме» и «кантианстве» (страшное ругательство в устах Морраса!); после вступления критиковали за то, что президент продолжал считать смыслом войны борьбу «демократии» против «милитаризма» и «кайзеризма», а не «цивилизации» против «германизма». После перемирия, когда стало известно, что Вильсон приедет в Париж и лично – единственный глава государства – возглавит делегацию на мирной конференции, его истово славила вся французская пресса, особенно левая. В декабре 1918 г. и январе 1919 г. Моррас посвятил «заокеанскому самодержцу» серию почтительных статей, стараясь «объяснить Вильсона Франции» и «объяснить Францию Вильсону», а также предостерегая его от «ложных друзей» вроде социалистов (читали ли его писания в аппарате президента?).

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Константин Бальмонт - Константин Бальмонт и поэзия французского языка/Konstantin Balmont et la poésie de langue française [билингва ru-fr]](/books/60875/konstantin-balmont-konstantin-balmont-i-poeziya-francuzskogo-yazyka-konstantin-balmont-et-thumb.webp)