Кайо признали виновным в «переписке с врагом» и приговорили к 3 годам тюрьмы и 10 годам поражения в правах. Вскоре он был освобожден из заключения и отправлен в родную провинцию под надзор полиции с запретом появляться в Париже. Баррес требовал исключить возможность возвращения Кайо и Мальви в политику. Опасался он не зря, но не дожил до того, как 3 января 1925 г. Палата депутатов нового состава специальным решением помиловала экс-премьера. В том же году Кайо был избран в Сенат, где заседал до 1940 г., возглавляя Комитет по финансам, трижды входил в правительство и оставался патриархом партии радикалов.

Последняя схватка Морраса и Кайо произошла осенью 1942 г. Вождь монархистов не мог пройти мимо воспоминаний политика, довоевывавшего давние битвы, и ответил статьей «Мифоман» ( L'AF , 9 октября 1942). Вопрос об оценке генерала Галифе, военного министра в 1899 г. в правительстве Вальдека-Руссо, где Кайо был министром финансов, не относился к числу злободневных, но за ним стояли вечно актуальное для Морраса «дело Дрейфуса» (Кайо был дрейфусаром) и реорганизация (по мнению Морраса, ликвидация) французской военной разведки как его результат. Автор напомнил и о связи Кайо с «бандитом Альмерейдой» (т. е. Виго). Такая вот долгая память…

С первого дня войны внимательно следившие за новостями с фронта, Моррас, Доде и их команда не сомневались в победе, даже когда немцы обстреливали Париж. Бомбы несколько раз падали недалеко от редакции L'AF , но глуховатый Моррас предпочитал не слышать взрывы: при объявлении тревоги отправлял сотрудников в убежище, а сам продолжал работать или дремал в кресле.

Помимо веры в победу их вдохновляла другая вера. Еще 4 сентября 1914 г. Моррас заявил: «Из войны и победы патриотизм выйдет очищенным, лишенным колебаний, приобретшим больше организации, силы, единства и процветания» (MCV, I, 132). За годы войны «Action française» стало главной силой французского монархизма и политическим игроком национального масштаба. Надежд было много, но за их воплощение предстояла отчаянная борьба.

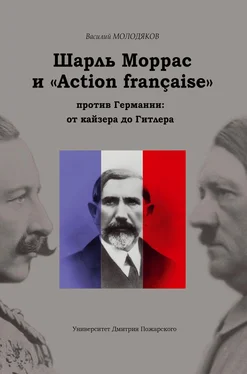

Глава шестая

«Dividenda Germania»: «Action française» против Версальского «мира»

Девиз dividenda Germania (раздел Германии) – был альфой французской политики. Он должен быть и ее омегой.

Шарль Моррас

С момента подписания 28 июня 1919 г. Версальский мирный договор стал объектом острой критики. Принимавший ближайшее участие в его выработке, маршал Фердинанд Фош видел в нем лишь «перемирие на двадцать лет». Договор осуждали за слишком суровое отношение к Германии, предсказывая, что он неизбежно приведет к новой войне. В «Action française» его, напротив, считали недопустимо мягким, не обеспечившим Франции необходимые гарантии безопасности.

Перемирие на Западном фронте, заключенное 11 ноября 1918 г. на условиях Антанты после революционной волны, которая прокатилась по Германской империи, лишив трона кайзера и местных монархов, многие сочли победой, хотя оно означало лишь прекращение огня. «Условия перемирия неизбежно отражают относительное положение двух договаривающихся сторон в период завершения борьбы, – писал четверть века спустя историк В. М. Джордан. – Они могут представлять собой окончание борьбы на равных правах или же могут означать капитуляцию побежденного. Если условия перемирия равносильны капитуляции, то они направлены к обеспечению двух преимуществ для победителя: во-первых, гарантии сохранения его военного превосходства и, во-вторых, облегчения для него возможности навязать свои условия мира» (ДВФ, 41). Однако это германские войска находились на территории Франции и Бельгии, а не наоборот, и мнения об их боеспособности и запасе прочности расходились.

На скорейшем перемирии настаивали политики. Британскому премьеру Дэвиду Ллойд Джорджу не терпелось приступить к конфискации и уничтожению германского флота, американскому президенту Вудро Вильсону – показать себя не только «апостолом мира», но и миротворцем. Клемансо и Пуанкаре было достаточно торжественного вступления французской армии в «освобожденные провинции» и выхода к Рейну. Возник принципиальный вопрос: на какой территории подписывать перемирие – на французской или на германской? Пуанкаре задал его главнокомандующему Фошу. Тот ответил: «Я могу сделать так, как вы хотите. Только скажите, что́ вы хотите, и я тут же заставлю немцев» (MMT, I, 139). Командующие французскими и американскими войсками Филипп Петэн и Джон Першинг считали, что если заключать перемирие, то как минимум на правом берегу Рейна. За продолжение войны до полного разгрома врага выступили председатель Сената Антонен Дюбо и председатель Палаты депутатов Поль Дешанель. «Весь левый фланг германской армии был разгромлен, и мы могли идти на Берлин. Но англичане предавали нас начиная с августа 1918 г., – рассказывал Петэн знакомой американке двадцать лет спустя, – чтобы мы не получили левый берег Рейна. Германскому народу легко было внушить, что он не разбит. Только бы это не привело нас ко второй мировой войне, которая будет еще ужаснее первой! В вечер перемирия я плакал» [164] M. A. Pardee. Le Maréchal que j'ai connu. Paris, 1952. P. 17.

.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Константин Бальмонт - Константин Бальмонт и поэзия французского языка/Konstantin Balmont et la poésie de langue française [билингва ru-fr]](/books/60875/konstantin-balmont-konstantin-balmont-i-poeziya-francuzskogo-yazyka-konstantin-balmont-et-thumb.webp)