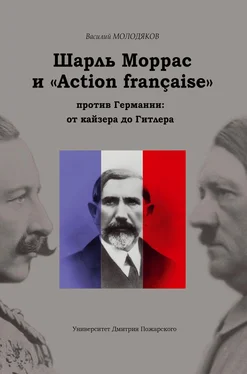

Сторонник галло-романской теории, Моррас не противопоставлял галлов римлянам. «Если верно, что мы происходим от воинов Верцингеторига, то и кровь легионеров более не чужда нам. Кто осмелится сказать, что в 80 г. до н. э. Франция уже существовала и что все семена будущей Франции были посеяны в галльскую землю? Но кто осмелится обоснованно утверждать, что в 420 г. н. э., в год вторжения франков, наш национальный характер еще не сложился в общих чертах и что в них не видна современная Франция? Иными словами, Франция существовала до франков, но не существовала до римского вторжения. Чтобы понять и определить французский тип, надо исходить из галло-романского типа, формировавшегося на протяжении пяти веков и впитавшего основательно переработанные варварские элементы. <���…> Несравненный героизм галльского вождя, политический и военный гений Юлия Цезаря стали основой нашего народа. Вся французская политика во все времена заключалась в том, чтобы как можно теснее сближать и сочетать их» (DAE, 30, 49).

Римское завоевание привело Курциуса к выводу о «вторичном характере французской цивилизации» (CEF, 300), который вряд ли понравился французским читателям, особенно в такой форме: «Романизированные галлы получили полностью сформировавшуюся и определившуюся культуру, поэтому их цивилизация сохранила “вторичный”, “производный” характер. Но не следует забывать, что сама римская цивилизация была культурой вторичного типа, возникшей в результате принятия умственного мира Греции и его приспособления к италийским народам. Таким образом, французская культура вторична по отношению к вторичной » (CEF, 301).

Несмотря на это, «Эссе о Франции» приняли хорошо. Критик Андрэ Левинсон (Андрей Левинсон из круга «Аполлона» и друг Гумилева) назвал Курциуса «единственным (немецким. – В. М. ) писателем, который видит во Франции личность, живое и гармоничное единство», а книгу – «великолепным по ясности и эрудиции очерком французской цивилизации» [280] Цит. по: Pierre-Marie Dioudonnat. «Je suis partout», 1930–1944. Les maurrasiens devant la tentation fasciste. Paris, 1973. P. 47.

. Признав, что «автор одушевлен искренним желанием согласия между Францией и Германией» (HMD, 191), Массис посвятил бо́льшую часть отклика (HMD, 191–205; исправленный вариант: HMG, 169–177) пересказу его идей, почти не возмущаясь, но лишь указывая на различия. Однако, обратившись к статье Курциуса о Гёте, которого тот назвал не просто классиком, но «немецким и протестантским классиком», сделал неутешительный вывод: «Немецкая наука, немецкая мораль, немецкий класицизм, всё пропитано индивидуалистическими представлениями. Немец и не-немец – вот норма, о которую всё разбивается. Мы находим ее в целости и сохранности у Курциуса, несмотря на все усилия понять нас. И не без грусти замечаем, что его попытка обречена на бесплодие и беспомощность. Если даже исполненные самых лучших намерений писатели по ту сторону Рейна отрывают Гёте от человеческого общества, чтобы сохранить его для Германии и протестантизма и затем вернуть миру как германского классика, – и если Курциус таким образом рассчитывает потрудиться на благо духовного единства, навсегда оставим надежду на обретение единого языка и обеспечение мира во всем мире» (HMD, 204–205).

Иными словами, диалог возможен только на наших условиях. А Германия решительно выставила свои.

Рецензируя в декабре 1934 г. книгу Массиса «Споры», включавшую статьи о Зибурге, Курциусе и Шпенглере, Бразийяк отметил у всех троих «древнее германское язычество, которое не смог победить Карл Великий, а до него – легионы Вара». Что же «соединяет Вальпургиевы ночи Гитлера с весенними праздниками в честь древних земных божеств»? «“Уверенность сомнамбулы”, твердость во взгляде и походке, которые Шпенглер считает чертами великого государственного мужа, одержимость силой без разума, точнее, по ту сторону разума, как она уже находится по ту сторону добра и зла. Всё это мы находим описанным у философов раньше, чем оно воплотилось в Гитлере. Эта опасная музыка предназначена другим народам, которых мы никогда не поймем» [281] Brasillach R. Œuvres complètes. Vol. XI. P. 487.

.

Публицисты «Action française» одними из первых во Франции не только услышали «музыку» Гитлера, но обратили внимание на ее опасность после успеха нацистов на выборах 1930 г. в Рейхстаг. «Привыкшая тридцать лет пристально следить за силами Германии, L'AF с первых дней распознала в будущем канцлере символ возрождающейся германской воли», – писал в 1942 г. Ребате, порвавший с Моррасом и вставший на сторону Гитлера (RMF, 22).

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Константин Бальмонт - Константин Бальмонт и поэзия французского языка/Konstantin Balmont et la poésie de langue française [билингва ru-fr]](/books/60875/konstantin-balmont-konstantin-balmont-i-poeziya-francuzskogo-yazyka-konstantin-balmont-et-thumb.webp)