Но это были не последние трудности. На перегоне Тасино — Ояш из-за уменьшения скорости на мосту паровоз не смог осилить подъем, который начинался прямо за мостом. Пришлось эшелоны выводить на станцию Ояш по частям. Сложные участки следовали один за другим. Иногда за сутки не проходили и по 200 км. А в Забайкалье пришлось перейти на встречный путь, так как по нему шли в основном порожние составы и путь был менее разбит. Транспортер вызывал в рельсах, шпалах и балласте напряжения, которые были близки к тем, которые происходили от паровозов серии «Э». Рельсы лопались за весь переход семь раз. Летом совершить такой переход было бы значительно сложнее.

17 декабря, через полтора месяца, эшелоны прибыли на станцию Первая Речка, где были оборудованы постоянные позиции для батареи. Этот первый переход показал не только высокие возможности железнодорожных транспортеров, но и необходимость тщательной подготовки маршрутов их передвижения по железным дорогам.

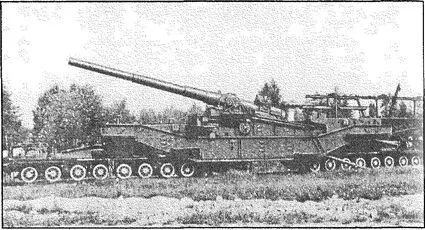

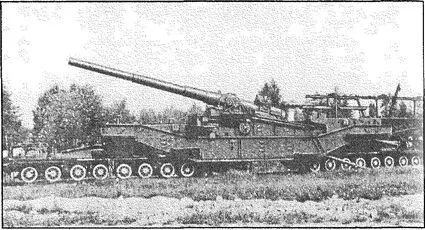

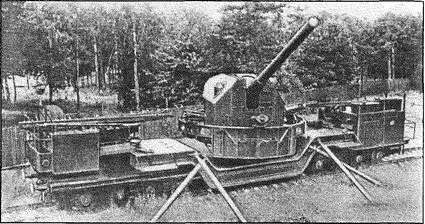

Транспортер ТМ-3-12.

Приобретенный опыт позволил другим железнодорожным батареям быстрее совершать передвижения. Со временем перегон целых батарей по периметру Николаев — Ленинград — Дальний Восток был обычным делом. Проектная скорость передвижения всех установок была принята 45 км/ч, однако на испытаниях, где был надежно подготовлен железнодорожный путь, скорость ТМ-1-14 достигала 60 км/ч. Вслед за первой тройкой Металлический завод изготовил еще три транспортера ТМ-1-14, составивших батарею № 11, поступившую на вооружение в июне 1935 года. Ее предполагалось использовать для укрепления береговой обороны на Черном море, даже было выбрано место под Одессой для строительства бетонных оснований. Однако в связи с завершением строительства транспортеров других типов 11-ю батарею ТМ-1-14 оставили на Балтике.

На Николаевском заводе имени А. Марти было построено шесть установок ТМ-2-12. Из них сформировали 7-ю и 8-ю железнодорожные артиллерийские батареи, которые отправили на Дальний Восток. В период с 1 июля 1938 года по 1 января 1939 года были построены транспортеры ТМ-3-12. Они вошли в состав батареи № 9, которая вскоре приняла участие в Советско-финляндской войне. Она использовалась в основном для обстрела мощных укреплений «линии Маннергейма». Стрельба велась с круговой железнодорожной ветки Сестрорецк — Белоостров, которая идеально подходила для позиций транспортеров. После завершения боевых действий батарея транспортеров ТМ-3-12 была переведена на полуостров Ханко.

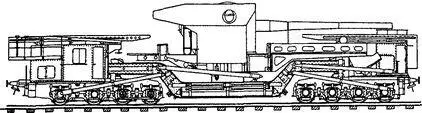

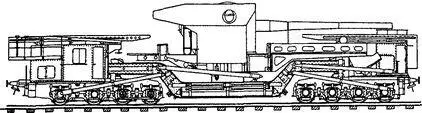

Транспортер ТМ-1-180 в транспортном положении.

Одновременно велись разработки транспортера ТМ-1-180. В 1932 году специалисты Артиллерийского научно-исследовательского морского института передали Ленинградскому Металлическому заводу техническое задание на его проектирование. Конструкторы в срок подготовили рабочие чертежи и в 1934–1935 годах первые четыре ТМ-1-180 вышли из ворот ЛМЗ. Еще двенадцать транспортеров этого типа выпустил Николаевский завод им. А. Марти. 180-мм железнодорожная установка ТМ-1-180 принципиально отличалась от 305- и 356-мм установок. Вращающаяся часть ТМ-1-180 со 180-мм пушкой Б-1-П была взята с мелкими изменениями от береговой щитовой установки МО-1-180. В частности, были уменьшены габариты и толщина щита (лоб — 38 мм, бока и крыша — 20 мм). Меньший калибр и увеличение числа опорных ног до восьми позволило добиться кругового обстрела при стрельбе с рельсов.

На первых установках были пушки с мелкой нарезкой (1,35 мм), а на последующих — с глубокой (3,6 мм), снаряды этих орудий не были взаимозаменяемы. К началу войны на службе была только одна батарея с мелкой нарезкой (№ 16).

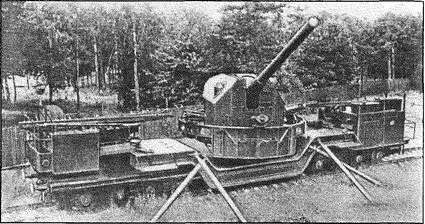

ТМ-1-180 в положении для стрельбы.

В боекомплект ТМ-1-180 входили снаряды бронебойный, полубронебойный, осколочно-фугасный и дистанционная граната с механической трубкой ВИ-16. Все снаряды имели одинаковую массу 97,5 кг. Масса ВВ у бронебойных снарядов составляла 1,8–1,9 кг, у полубронебойных — 6,9–7,0 кг, у осколочно-фугасных — около 8 кг.

На дальнейшее развитие железнодорожных артиллерийских установок значительное влияние оказало Постановление Совета Народных Комиссаров от 5 мая 1936 года о создании системы орудий большой и особой мощности, в том числе и железнодорожных установок. В феврале 1938 года было выдано тактико-техническое задание на новые железнодорожные установки ТП-1 с 356-мм пушкой и ТГ-1 (500-мм гаубица). ТП-1 предназначались как «для борьбы с линейным флотом и мониторами противника», так и для действия на сухопутном фронте, поскольку они проектировались для стрельбы и с рельсов, и с бетонного основания (однотипного с основанием для ТМ-1-14). ТГ-1 планировалось использовать только на сухопутном фронте.

Читать дальше