Бетонные основания строили только в составе целого комплекса на одну железнодорожную батарею. В комплекс входили два основных и два запасных железнодорожных пути, три бетонных основания, расположенных в шахматном порядке на расстоянии 100 м друг от друга, железобетонная постоянная вышка высотой 28,6 м для размещения батарейного поста.

Батареи ТМ-1-14, ТМ-2-12 и ТМ-3-12 имели трехорудийный состав и по структуре мало отличались друг от друга. В батарею входили три орудийных транспортера, три вагона — снарядные погреба, три вагона — зарядные погреба, 3 вагона электростанции, один вагон — батарейный пост, один — два паровоза серии «Э».

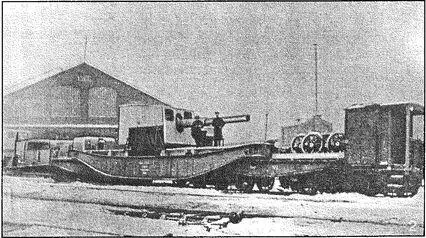

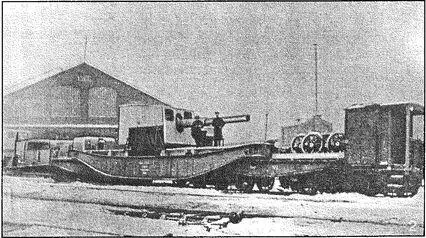

203-мм артиллерийская железнодорожная установка Т-8.

При проектировании было рассчитано, что транспортеры в походном положении без проблем смогут передвигаться по большей части железных дорог страны. Однако когда 27 февраля 1932 года Реввоенсовет СССР в своем постановлении «О состоянии и развитии оборонительного строительства» решил перебросить 6-ю батарею транспортеров ТМ-1-14 на Дальний Восток, а после производства и испытаний направить туда и транспортеры ТМ-2-12, то уверенности в том, что железнодорожные артиллерийские установки дойдут к месту назначения, не было. Во-первых, весовые и габаритные характеристики транспортера не позволяли с достаточной степенью точности оценить его динамическое воздействие на железнодорожный путь. Во-вторых, из 9700 км стальных магистралей, по которым предстояло пройти ТМ-1-14, одна половина была настолько разбита, что даже для движения обычных поездов не было полной безопасности. В-третьих, особое беспокойство вызывало вписывание артиллерийских установок в кривые участки железной дороги, так как в балансирах применялись шарнирные соединения нового для транспортера типа.

Было решено провести переброску ТМ-1-14 зимой, так как мороз мог в значительной степени укрепить путь от просадок.

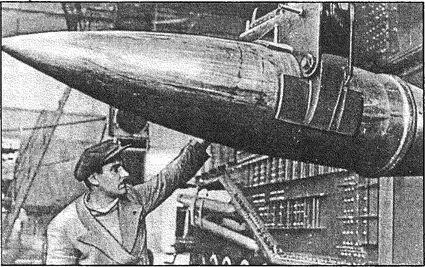

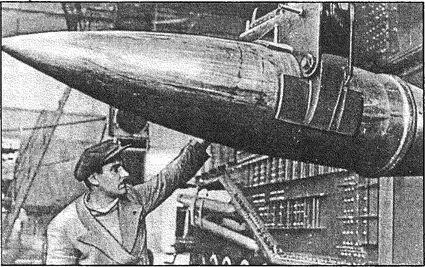

Снаряд пушки железнодорожной артиллерийской установки.

В июле 1933 года началась непосредственная подготовка. Были проведены расчеты нагрузок транспортеров на различные участки пути и на мосты. Выбран маршрут и определены скорости для каждого участка. Путь через Москву был отвергнут, как самый оживленный и не самый короткий. Через Череповец и Вологду было гораздо ближе; далее путь проходил через Вятку, Пермь, Омск, Красноярск, Иркутск, Читу и Хабаровск. Конечный пункт — станция Первая Речка — находился в 5 км от Владивостока. Для проверки прохождения транспортера изготовили имитатор габарита и отправили его по выбранному маршруту. Однако имитатор, выполненный в виде стальной рамы с откидными «крыльями», соответствовал габариту 1932 года, а не фактическим размерам транспортера. В результате было снесено несколько сооружений, построенных в соответствии с габаритом 1896 года. А под Вологдой на одном из перегонов снесли половину столбов линии электропередачи, оставив всю округу без света. Понадобилось вмешательство ОГПУ, чтобы сохранить вторую половину столбов. Дальнейшее продвижение имитатора признали нецелесообразным и вернули его в Ленинград, где приступили к последней стадии подготовки — ремонту ходовой части транспортеров. Провели ревизию тележек: 90 процентов подшипников заново залили баббитом, произвели капитальный ремонт автоматического и ручного тормозов.

3 ноября в 12 ч 30 мин первый эшелон отправился в путь, а через сутки за ним вышли второй и третий. Разница в сутки между эшелонами требовалась для осмотра пути и мостов после прохождения первого эшелона. Так, на перегоне Череповец — Вятка обнаружили лопнувший рельс и трещину в поперечной балке моста через речку Унша.

В составе каждого эшелона насчитывалось до 22 единиц. Помимо вагонов с оборудованием, необходимым для деятельности транспортеров, имелись вагон-штаб, вагон-клуб, вагоны для личного состава и продовольствия и др. Скорость передвижения не превышала 25 км/ч, за сутки проходили 300–350 км. 11 ноября первый эшелон прибыл на территорию Омской железной дороги. Здесь находились два больших моста (через Иртыш и Обь), рассчитанные по нормам 1884 года. Опасение вызывало то обстоятельство, что транспортер с его массой 393,7 т был прицеплен непосредственно к паровозу, который имел массу 128 т. Такой концентрации массы мост мог не выдержать. Поэтому между паровозом и транспортером разместили на первом мосту шесть вагонов, а на втором. — три.

Читать дальше